KOMMENTAR. Der Aktienmarkt rund um die Künstliche Intelligenz ist durch die Decke gegangen. Aus der Sicht von Hayeks Überinvestitionstheorie spricht vieles dafür, dass der Markt überhitzt ist.

🎧Für Podcast-Liebhaber: In ca. fünf Minuten werden in unserem KI-generierten Podcast (erstellt mit NotebookLM) die wichtigsten Punkte des Kommentars diskutiert.

1. Finanzmarktblasen sind nicht neu

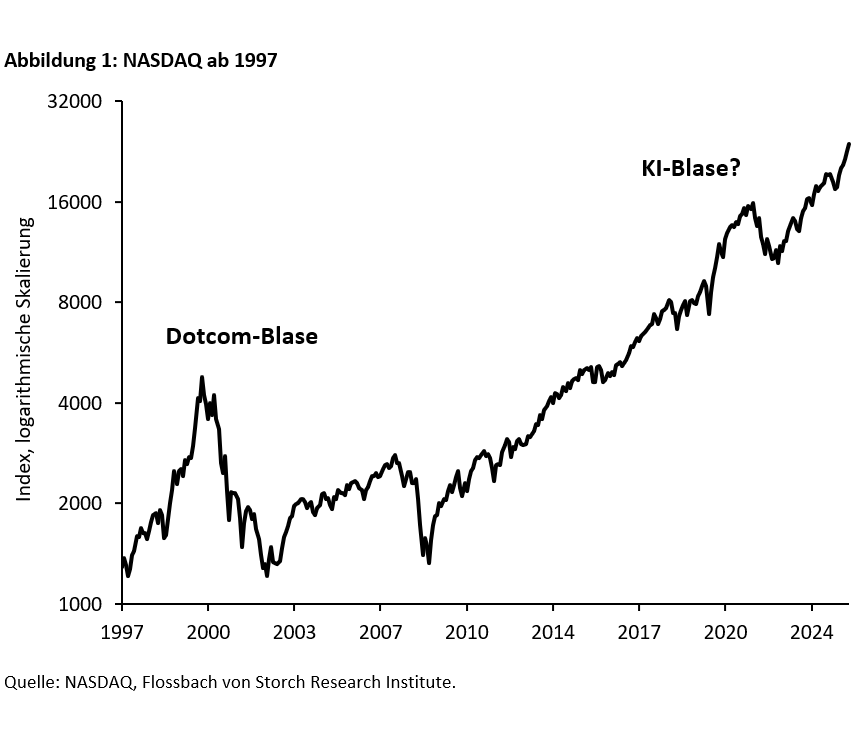

Die Künstliche Intelligenz ist abgehoben. Angeführt von einer beeindruckenden Leistungsfähigkeit des Large Language Models ChatGPT haben die „Magnificent Seven“ – Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple, Amazon und Tesla – und damit der Index NASDAQ eine atemberaubende Performance hingelegt (Abb. 1). Doch umso mehr es nach oben geht, desto mehr erscheint der große Erfolg der KI-Branche rätselhaft. Die Aussage der OpenAI-Finanzchefin, dass die US-Regierung die Kredite für den Bau milliardenschwerer Rechenzentren absichern könnte, löste jüngst einen Kursrutsch bei Nvidia, Microsoft, Oracle und AMD aus.

Übertreibungen auf den Finanzmärkten sind keine Seltenheit, sondern wie der Wirtschaftshistoriker Charles Kindleberger zeigt Teil der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Die Tulpenmanie in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, die Eisenbahnkrise in England im 19. Jahrhundert, die Weltwirtschaftskrise, die am Schwarzen Freitag im Oktober 1929 ihren Anfang nahm, oder auch die geplatzte Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Immer wieder hat eine Mischung aus Euphorie und der „Fear of Missing Out“ zuerst zu märchenhaften Spekulationsgewinnen und dann zu dramatischen Zusammenbrüchen geführt. Als strukturelle Ursachen identifiziert Kindleberger (2000) die Kombination aus billigem Geld und Innovationen, welche die Investoren leichtsinnig macht

Bei der monetären Überinvestitionstheorie von Hayek (1935) löst die Zentralbank durch zu niedrige Zinsen eine übermäßige Kreditvergabe der Banken und damit zu viele wenig renditeträchtige Investitionsprojekte aus, die in irrationale Spekulation auf den Aktienmärkten münden. Seit dem Platzen der japanischen Blasenökonomie Ende der 1980er Jahre kann man – befeuert von immer neuen geldpolitischen Rettungsaktionen – eine Welle von wandernden Blasen (Hoffmann und Schnabl 2008, Schnabl 2021) erkennen: Japans Aktien- und Immobilienblase (1985-1989), Überinvestition in Südostasien (1993-1997), die Dotcom-Blase (1998-2000), die Immobilienblasen in den USA und Südeuropa (2003-2007) sowie die Rally auf dem deutschen Immobilienmarkt (2010-2020). Ist als nächstes die Hyper-KI-Blase dran?

2. Ist das Geld zu billig?

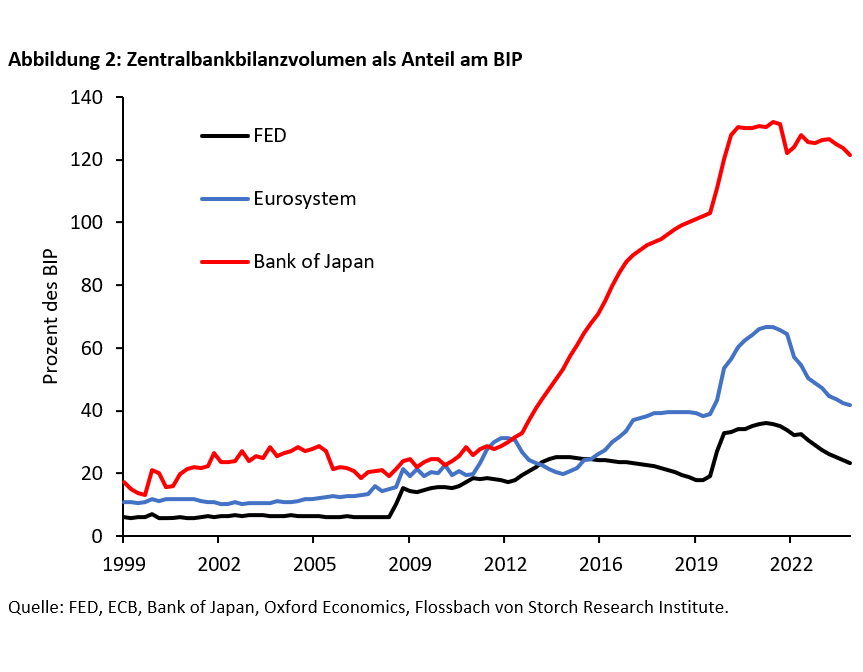

Der jüngste KI-Boom des Technologieindexes NASDAQ setzte im Zuge der geldpolitischen Rettungsaktionen in der Coronakrise 2019 ein (Abb. 1), in der die US-amerikanische Zentralbank Fed die Zinsen stark senkte und zusammen mit anderen Zentralbanken riesige Anleihekaufproamme vorantrieb. Zwar haben Fed und EZB in Reaktion auf den starken Anstieg der Inflationsraten ab 2022 die Zinsen angehoben und ihre Bilanzen schrittweise verkürzt (Abb. 2), was gegen eine von einer zu laxen Geldpolitik getriebene Blase spricht.

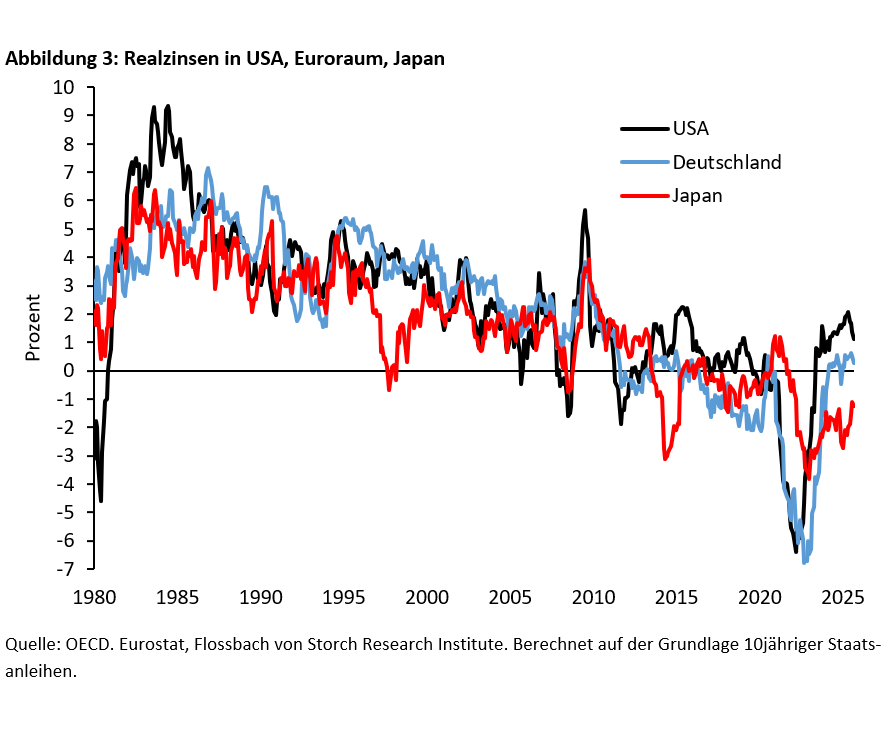

Trotzdem haben Fed und EZB mit ihren Zinserhöhungen bei weitem nicht das Niveau der 1980er und 1990er Jahre wieder erreicht. Die Bank von Japan hat die Leitzinsen nur minimal angehoben und die People’s Bank of China hat den Leitzins seit 2014 immer weiter abgesenkt. Die Quantitative Straffung von Fed und EZB hat das Bilanzvolumen bei weitem nicht auf den Stand vor der globalen Finanzkrise gebracht (Abb. 2), so dass die internationalen Finanzmärkte mit Liquidität geflutet geblieben sind. Die Realzinsen sind zwar seit 2022 etwas angestiegen, aber aus historischer Sicht liegen sie immer noch auf sehr niedrigen Niveau (Abb. 3). Seit 2024 senken Fed und EZB die Zinsen schon wieder und die Geldmengen wachsen wieder.

Zudem blieb die wirtschaftliche Entwicklung in Ostasien und Europa schwach. In Japan stagniert die Wirtschaft seit dem Platzen der Blasenökonomie zu Beginn der 1990er Jahre. In China ist ab 2014 eine Überinvestitions- und 2021 eine Immobilienblase geplatzt, was das Wachstum nach unten zieht. In der Europäischen Union bremsen wuchernde Regulierung, überbordende Sozialausgaben und das Anschwellen der Staatsverschuldung die wirtschaftliche Dynamik. Aus allen drei alternden Regionen fließt stetig Kapital in die USA ab, wo es sich auf die Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten macht. Gemessen am Leistungsbilanzsaldo lag allein 2024 der Nettokapitalzufluss in die USA bei 1.130 Milliarden Dollar, wobei Staatsanleihen aufgrund der wachsenden US-Staatsverschuldung unattraktiver geworden sind. Neue Übertreibungen auf den Finanzmärkten der USA sind damit nicht ausgeschlossen.

3. Ist die KI eine bahnbrechende und renditeträchtige Innovation?

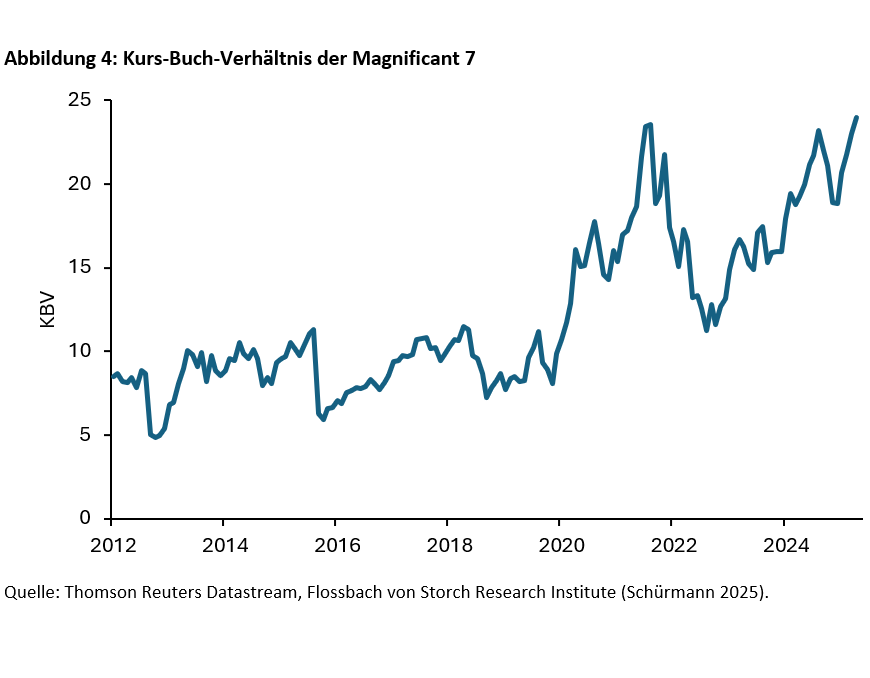

Die Euphorie bezüglich der Künstlichen Intelligenz ist durchaus begründet. Die KI folgt nicht mehr von Menschen vorgegebenen Strukturen, sondern kann selbstständig aus im Internet verfügbaren riesigen Datenmengen Muster erkennen und daraus Strategien entwickeln. Sie ist also eine bisher nicht dagewesene Maschine zur Erzeugung von Innovation! Für die Entwicklung und das Trainieren von KI-Modellen ist viel kreative und repetitive menschliche Arbeitskraft notwendig, die bisher über Datenverwertung, Werbung und den Verkauf von KI-Produkten finanziert wurde. Dass sich das geschaffene immaterielle Wissen nicht in harten, bilanzrelevanten Anlageinvestitionen ausdrücken lässt, kann erklären, warum das Kurs-Buch-Verhältnis der KI-Unternehmen weit über das angestiegen ist, was man von anderen Branchen kennt (Schürmann 2025 und Abb. 4).

Da für das Trainieren und den Betrieb der künstlichen Intelligenz der Zukunft eine deutlich größere Rechnerleistung notwendig ist, braucht es nun aber auch mehr Anlageinvestitionen in große Rechenzentren. Mark Zuckerberg hat deshalb für seinen Facebook-Konzern Meta die Rechenkapazität zur Schicksalsfrage erklärt und will in den kommenden Jahren mehrere Hundert Milliarden Dollar investieren. J.P. Morgan schätzt die Kosten für die KI-Infrastruktur einschließlich Energieversorgung auf 5.000 Milliarden Dollar.

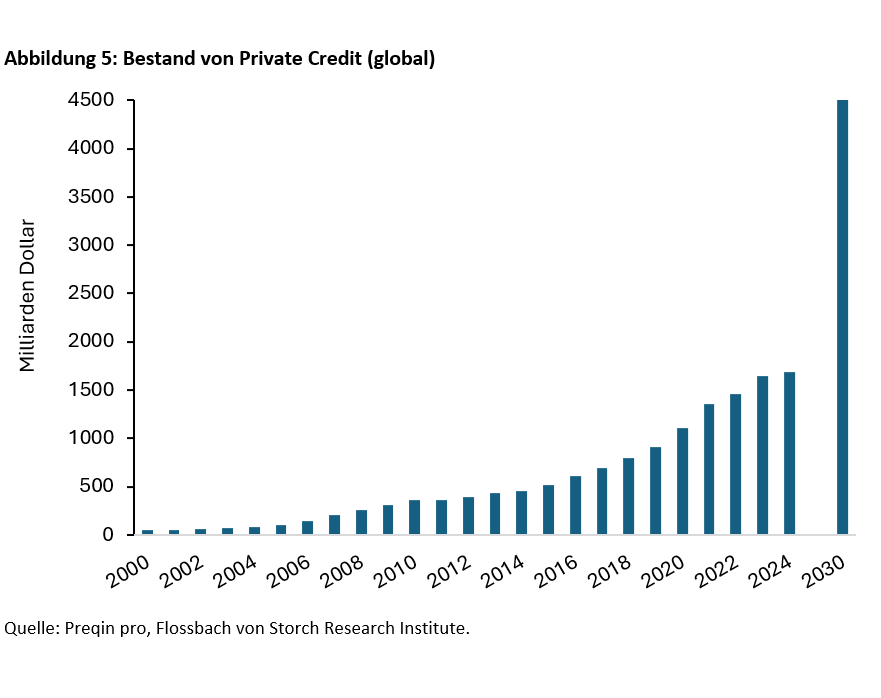

Im Wettlauf um die KI-Vorherrschaft reichen damit die Gewinne der KI-Unternehmen für die Finanzierung der Investitionen nicht mehr aus, was riesige Finanzierungen erforderlich macht. Morgan Stanley schätzt die Finanzierungslücke in den kommenden drei Jahren auf 1.500 Milliarden Dollar. Bei den beträchtlichen Unsicherheiten in der Branche sind die Kreditvergabekapazitäten der Banken jedoch in Folge der stark gestrafften Regulierung (Dodd-Frank Act) beschränkt. Meta hat deshalb bereits für über 30 Milliarden Dollar Anleihen emittiert. Zunehmend finanzieren Private-Credit-Fonds, die Kapital von Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und Staatsfonds sammeln, die schnell wachsenden Investitionen für Rechenleistung. Das Volumen von Private Credit ist in den letzten Jahren nicht nur stark gewachsen, sondern es wird auch ein weiterhin starker Anstieg prognostiziert (siehe Abb. 5).1

4. Sind Risiken zu erkennen?

Der Markt kann durch steigende Zinsen Signale geben, wenn die Risiken wachsen. Die fünfjährige Anleihe von Meta im August 2024 hatte einen Zins von 4,55 Prozent, während die Rendite einer 5jährigen US-Staatsanleihe mit 4,26 Prozent nur wenig darunter lag. Für die jüngst von Meta angekündigten Anleiheemissionen im Gegenwert von 25 Milliarden Dollar erwartet man bereits ein Aufschlag gegenüber US-Treasuries von 1,4 Prozentpunkten. Die fünfjährige Anleihe von CoreWeave aus dem Mai 2025 hatte auf dem US-amerikanischen Junk-Bond-Markt einen Zins von 9,25 Prozent. Die Zinsen für Private Credit liegen deutlich höher als im traditionellen Bankgeschäft. Nach Financial Times ist die Angst vor den Finanzierungsrisiken für die KI-Rechenzentren auf die Anleihemärkte bereits übergesprungen.

Im Aufwind sind auch Projektgesellschaften2, die KI-Unternehmen (z.B Meta) für die hohen Investitionen für Rechenzentren (z.B. Hyperion in Höhe von 27 Milliarden Dollar) zusammen mit Finanzinvestoren (z.B. Blue Owl Capital) gründen. Diese verpacken die künftigen Mietzahlungen der KI-Unternehmen in forderungsbesicherte Wertpapiere und verkaufen diese an Investoren weiter. Im Gegensatz zu Bankkrediten wird die Bilanz der Hightechunternehmen nicht belastet. Zwar haben Unternehmen grundsätzlich einen Anreiz, die Verschuldungskennzahlen durch die Finanzierung über Zweckgesellschaften gering zu halten. Die Auslagerung von Risiken auf die Investoren kann aber auch – wie im Falle des US-Hypothekenmarktbooms – ein Anzeichen für eine höhere Risikoeinschätzung sein.

Besonders auffällig sind die Verflechtungen zwischen den Tech-Konzernen, die Kreditvergabe einschließen. Entwickler von KI-System wie OpenAI, Chipproduzenten wie Nvidia und Betreiber von Rechenzentren tauschen Finanzierungen, Aktien und Aufträge, ohne dass sich daraus ein direkter Ertrag ergibt. Beispielsweise will Nvidia bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, während OpenAI mindestens 10 Gigawatt an Nvidia-Systemen (Rechenzentren, Chips) einsetzen will. Der Datenbanken- und Cloudanbieter Oracle hat mit Open AI einen 10jährigen Vertrag im Umfang von 300 Milliarden Dollar (!) abgeschlossen, was der Oracle-Aktie einen verwunderlichen Kurssprung verschafft hat. Nach Yahoo Finance sollen 40 Prozent des aktuellen Umsatzes von Nvidia von Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley wie Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet kommen.

5. Platzt bald die KI-Blase?

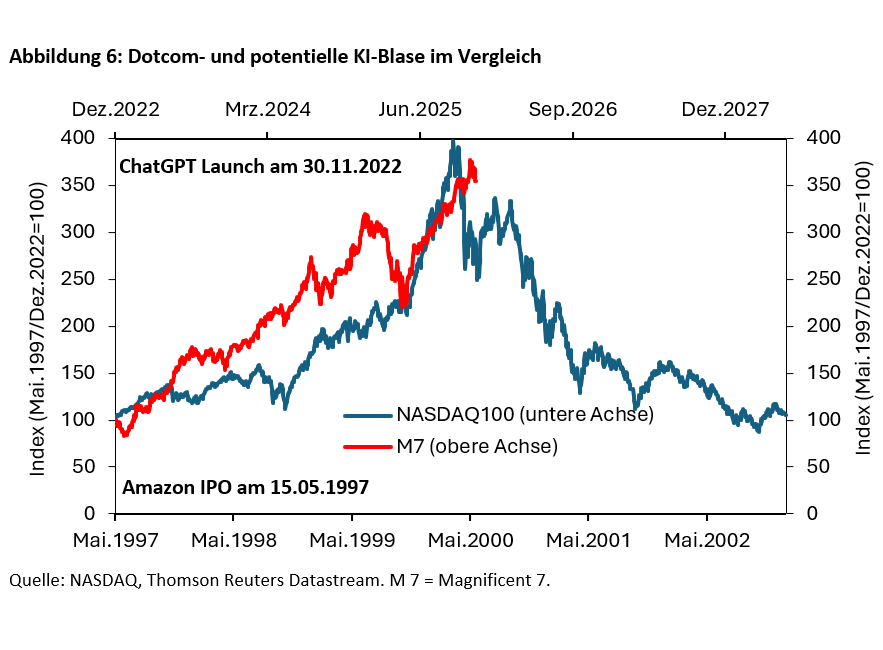

Bill Gates hat vor einer KI-Blase gewarnt (siehe auch Abb. 6). Ähnlich wie bei der Dotcom-Blase Ende der 1990er Jahre könnten die immense Begeisterung und die riesigen Kapitalinvestitionen bei Investoren und Unternehmen zu falschen Entscheidungen führen. Bei dem übereilten Bau von Rechenzentren würden möglicherweise nicht alle Variablen eingepreist. Der durch KI geschaffene Nettowert sei ähnlich wie beim Internet immens, der Weg zur Realisierung dieses Wertes werde jedoch mit gescheiterten Unternehmen übersät sein. Auch Open AI-Chef Sam Altmann sieht eine Blase: Euphorische Investoren würden den KI-Unternehmen gigantische Finanzierungen für minimale Gewinne und fragwürdige Geschäftsmodelle zur Verfügung stellen. Einiges spricht also dafür, dass der Markt zu weit gegangen ist, auch wenn Blasen immer erst nach dem Platzen mit Sicherheit erkannt werden und einige Unternehmen ihren Siegeszug fortsetzen werden.

Was könnte eine Wende bringen? Eine geldpolitische Straffung, die in der Vergangenheit oft Blasen zum Platzen gebracht hat, ist derzeit in keinem der großen Währungsräume in Sicht. Im Gegenteil: die Zinsen sinken und die Geldmengen wachsen wieder, auch in den USA (Abb. 7), obwohl die Fed deutlich zurückhaltender als die Bank von Japan und die EZB ist. Der Boom bei Private Credit hat gerade erst einmal eingesetzt. Zwar gelten die erwarteten Einnahmen aus Rechenzentren als verlässlich, weil die Tech-Konzerne eine gute Bonität haben. Doch der heute errechnete zukünftige Kapazitätsbedarf könnte dann plötzlich überdimensioniert sein, wenn für die neuen Generationen der Künstlichen Intelligenz bei den Konsumenten keine ausreichende Zahlungsbereitschaft besteht. Immerhin bedeuten die hohen Kosten für die Rechenzentren auch höhere Preise für die KI-Produkte. Wenn wie im Falle von Deepseek KI-Modelle entwickelt werden, die bei ähnlicher Qualität mit deutlich geringerer Rechenleistung auskommen, würden plötzlich große Überkapazitäten entstehen. Samsung soll ein neues KI-Modell entwickelt haben, das 10.000 Mal weniger Leistung als gängige Konkurrenzserien wie GPT oder Gemini braucht.

Aus Sicht von Hayeks monetärer Überinvestitionstheorie sprechen die anhaltend expansiven Geldpolitiken – mehr in Japan, China und dem Euroraum als in den USA – für Übertreibungen bei der Künstlichen Intelligenz. Auch der parallele Verlauf von NASDAQ und der Geldmenge M2 in den USA deutet darauf hin (siehe Abb. 7). Aufgrund der Zombifizierung großer Teile der Weltwirtschaft müssen aber vielleicht die Übertreibungen noch einige Zeit weitergehen, weil es keine Alternativen gibt. Es darf einen aber nicht wundern, wenn das massenhaft verfügbare Kapital die Hightech-Oligopolisten bei ihren Investitionsentscheidungen leichtsinnig macht. Die Finanzgeschichte zeigt, dass früher oder später steigende Preise für immer weniger überzeugende Geschäftskonzepte die Wende bringen. Kindleberger (2000) betont mit Blick auf den britischen Eisenbahnboom, dass einige geplatzte Finanzblasen „reale Überinvestitionen“ hinterlassen haben, die langfristig produktiv geworden sind. Die KI-Blase wäre dann auf Kosten leichtsinniger Anleger eine hilfreiche Vorinvestition für die zukünftige Wissensgesellschaft.

Literatur

Hayek, Friedrich A. von (1935): Prices and Production and Other Works. London: George Routledge & Sons, Ltd. (2nd edition).

Kindleberger, Charles (2000): Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises. 4. Ed., Wiley & Sons, New York et al.

Murai, Taiki / Schnabl, Gunther (2025): Japan zeigt: Die Quantitätstheorie lebt, aber die Zentralbanken schlafen. Wirtschaftliche Freiheit 21.4.2025.

Hoffmann, Andreas / Schnabl, Gunther 2008: Monetary Policy, Vagabonding Liquidity and Bursting Bubbles in New and Emerging Markets: An Overinvestment View. The World Economy 31, 9, 1226-1252.

Schnabl, Gunther 2021: Wandernde Blasen und die globale Finanzordnung. Wirtschaftsdienst 101, 8, 577–581.

Schürmann, Christof (2025): Aktien: Substanzlose Allzeithochs? Flossbach von Storch Research Institute, 13.10.2025.

_______________________________________________

1 Damit ist denkbar, dass das Kreditvolumen wächst, ohne dass die Geldmenge wächst. Wenn sich Unternehmen direkt beim Nichtbankensektor wie Versicherungen oder Pensionsfonds finanzieren, beeinflusst diese Finanzierung den Bestand von Bargeld und Bankeinlagen als Teilen der Geldmenge nicht (Murai und Schnabl 2025).

2 Ob eine Projektgesellschaft (Special Purpose Entity) in einer Konzernbilanz zu konsolidieren ist, hängt davon ab, ob der Konzern die wesentlichen Chancen und Risiken der Projektgesellschaft trägt und ob der Konzern die Kontrolle über die operativen Tätigkeiten der Projektgesellschaft hat. Das dürfte in der Regel nicht der Fall sein, weil die Tech-Konzerne zwar über Standort, technische Spezifikationen und Leistungsanforderungen der Rechenzentren bestimmen, nicht aber das wirtschaftliche Risiko tragen.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.