KOMMENTAR. Wie viel Verzicht kann der Staat der jungen Generation in einer alternden Gesellschaft zumuten?

Das neue Rentenpaket spaltet die CDU und legt einen Generationenkonflikt offen. Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent halten. Danach sollte es sich wieder stärker an dem Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern orientieren und damit voraussichtlich sinken. Laut dem Entwurf des SPD-geführten Arbeitsministerium soll der Berechnungsmechanismus jedoch nun so angepasst werden, dass das Rentenniveau nach 2031 etwa einen Prozentpunkt höher liegt als nach bisherigem Recht. Dadurch sollen bis 2040 Mehrkosten von rund 120 Milliarden Euro entstehen. Junge CDU-Abgeordnete warnen vor Belastungen der Jüngeren, doch Finanzminister Klingbeil schließt Änderungen aus.

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union offenbarte Friedrich Merz das politische Kalkül. Mit einem "Unterbietungswettbewerb" bei der Rente gewinne man keine Wahlen. Das war unerwartet ehrlich. Es zeigt, dass die Rentenfrage Teil einer größeren Debatte ist. Wie stark folgt die Politik den Interessen der Älteren und wie viel Verzicht kann der Staat der jungen Generation in einer alternden Gesellschaft zumuten?

Oft lautet der Vorwurf, die Jugend sei weniger leistungsbereit als jene Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Fundament unseres heutigen Wohlstands legte. Doch stimmt das wirklich? Oder liegt das Problem vielmehr darin, dass sich Leistung heute weniger auszahlt, weil steigende Steuern und Abgaben, hohe Lebenshaltungskosten und eine stagnierende Wirtschaft den sozialen Aufstieg erschweren?

Die sogenannte Boomer-Generation erlebte in den 1960er-Jahren die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. In den 2020ern blickt dagegen ein großer Teil der Millennials und der Generation Z eher pessimistisch in die Zukunft. Ein Vergleich zwischen Westdeutschland im Jahr 1965 und Deutschland im Jahr 2025 kann zeigen, ob sich die wirtschaftlichen Bedingungen für junge Menschen stärker verschlechtert haben, als viele glauben.

1965 und 2025: Vom Aufstieg zum Stillstand

Zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich die Bundesrepublik Deutschland zu einer der erfolgreichsten Volkswirtschaften entwickelt. Unter Bundeskanzler Ludwig Erhard, dem „Vater der sozialen Marktwirtschaft“, herrschte 1965 allgemeiner Wohlstandsoptimismus. Die Wirtschaftsleistung wuchs in jenem Jahr um 5,4 Prozent, die Arbeitslosenquote lag bei 0,7 Prozent und das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hatte sich seit 1950 mehr als verdoppelt.

Deutschland im Jahr 2025 befindet sich in der Krise. Unter Bundeskanzler Friedrich Merz, der mit dem Versprechen „Fleiß und Leistung müssen sich wieder lohnen“ angetreten war, kämpft Deutschland mit den Auswirkungen stagnierender Produktivität und einer seit 2019 rückläufigen Industrieproduktion. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 6 Prozent und das reale Bruttoinlandsprodukt soll laut IWF im Jahr 2025 um lediglich 0,2 Prozent wachsen.

Bildung: Vom Handwerk zum Hörsaal

In den 1960er-Jahren begannen viele Jugendliche nach der 9. oder 10. Klasse eine handwerkliche oder kaufmännische Ausbildung. Wer eine Lehre abschloss, hatte gute Chancen auf eine sichere Anstellung und konnte beruflich aufsteigen. Nur sieben Prozent der Schulabsolventen erreichten 1965 die Hochschulreife, vor allem Kinder aus Akademikerfamilien. Auf einen Studenten kamen mehr als vier Lehrlinge. Dennoch profitierten alle vom Wachstum. Der Anteil der Haushalte mit Fernseher und Kühlschrank stieg zwischen 1960 und 1970 von 10 auf 90 Prozent.

2024 erlangten rund 38 Prozent der Schulabsolventen die Hochschulreife. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich für ein Studium, während das Handwerk an Attraktivität verloren hat. Heute kommen auf einen Lehrling mehr als zwei Studenten. Im Oktober 2025 waren über 54.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Laut YouGov bevorzugen 43 Prozent der 15- bis 24-Jährigen eine Anstellung im öffentlichen Dienst, wo die Beschäftigung seit 1965 um 2,5 Millionen angestiegen ist.

Arbeit: Vom Aufstiegsversprechen zur Abstiegsangst

In den 1960er-Jahren waren rund 90 Prozent der Männer im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. Häufig genügte ein Einkommen, um eine Familie zu versorgen. Die Erwerbsquote der Frauen lag bei nur 46 Prozent, die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau bei 2,5. Im Jahr 1965 arbeitete ein Beschäftigter im Schnitt 2.084 Stunden im Jahr (92 Stunden mehr als ein Beschäftigter in den USA) und machte zwischen 16 und 21 Tagen Urlaub. Die durchschnittlichen Arbeitseinkommen stiegen real um über vier Prozent jährlich. Vom Bruttoarbeitseinkommen blieben nach Steuern und Abgaben im Durchschnitt rund 83 Prozent. Das Gefühl, durch Leistung voranzukommen, prägte das Selbstverständnis einer ganzen Generation. Die Kombination aus Wirtschaftswachstum und sozialem Aufstieg schuf Zuversicht.

In den 2020er Jahren sind nur noch 81 Prozent der Männer, aber dafür 74 Prozent der Frauen erwerbstätig. Im Jahr 2023 arbeitete ein Beschäftigter im Schnitt 1.335 Stunden im Jahr (454 Stunden weniger als ein Beschäftigter in den USA) und nahm durchschnittlich 31 Urlaubstage. Seit dem Jahr 2020 wuchsen die Arbeitseinkommen inflationsbereinigt jährlich um magere 0,4 Prozent im Schnitt. Das Gefühl, durch Leistung voranzukommen, schwindet insbesondere bei jungen Leuten. Im Jahr 2024 blieben von einem durchschnittlichen Bruttoarbeitseinkommen nach Steuern und Abgaben rund 70 Prozent. Trotz weiterhin niedriger Arbeitslosigkeit unter Akademikern stieg die Zahl arbeitsloser Hochschulabsolventen seit 2022 um mehr als 40 Prozent.

Lebenshaltung: Vom Eigenheim zum Mietvertrag

In den 1960er Jahren war der Traum vom eigenen Haus realistisch, weil Bauland günstig war. Ein baureifes Grundstück mit 500-Quadratmetern kostete 1965 im Schnitt 10.900 DM. Dies überstieg nur leicht das durchschnittliche Nettoarbeitseinkommen von 7.800 DM pro Jahr. Jährlich entstanden bis zu 600.000 neue Wohnungen. Für Mieten und Energie zahlte man im Schnitt etwa 14,5 Prozent der monatlichen Ausgaben. Ein eigenes Auto wurde zum Symbol des Erfolgs, oft ein VW Käfer (ab 4.500 DM), und Urlaubsreisen nach Italien oder an die Nordsee waren keine Seltenheit mehr. Trotz wachsender Konsumausgaben wurde im Durchschnitt 12,9 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens gespart.

In den 2020er Jahren ist Wohneigentum für viele unerreichbar. Ein baureifes Grundstück mit 500-Quadratmetern kostete 2024 im Schnitt 125.000 Euro. Dies entspricht fast dem Vierfachen des durchschnittlichen Jahresnettoeinkommens von 32.200 Euro. Seit dem Jahr 2020 wurden pro Jahr weniger als 300.000 neue Wohnung fertiggestellt. Kosten für Wohnen und Energie verschlingen im Schnitt 36 Prozent der gesamten Konsumausgaben. Wer seinen Führerschein machen will, kann mit bis zu 4.500 Euro rechnen, so dass sich immer mehr Jugendliche gegen ein eigenes Auto entscheiden. Weil sich Sparen für Hausbau oder Autokauf kaum lohnt, fließt ein größerer Teil des Einkommens in den kurzfristigen Konsum. Fernreisen nach Japan oder Australien sind keine Seltenheit mehr. Über die Hälfte der Flugreisenden ist unter 40 Jahre alt. Die Sparquote lag 2024 bei durchschnittlich 11,2 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens.

Wenn Leistung sich nicht mehr lohnt

In den 1960er Jahren heirateten Frauen im Schnitt mit 24 und Männer mit 26 Jahren. 2024 liegt das Heiratsalter bei 33 beziehungsweise 35 Jahren. Günstiger Wohnraum, stabile Einkommen und planbare Perspektiven sind Voraussetzungen für die Familiengründung, weshalb die wirtschaftliche Lage auf die Familienplanung wirkt. Die Geburtenrate ist auf 1,35 Kinder pro Frau im Jahr 2024 gesunken.

Viele legen auch deshalb größeren Wert auf Freizeit und kurzfristigen Konsum, weil sich Leistung nicht mehr lohnt und der Aufbau von Vermögen schwierig geworden ist. Hohe Abgaben und eine großzügige soziale Sicherung mindern die Bereitschaft Risiken einzugehen. Bildung ist kein Garant für Wohlstand mehr.

Die Macht der Baby-Boomer

Die unter 35-Jährigen stellen 2025 weniger als jeden fünften Wahlberechtigten. 1965 war es fast jeder Dritte, obwohl das Mindestwahlalter noch bei 21 Jahren lag. Ihre zahlenmäßige Stärke machte die Babyboomer-Generation zu der politisch dominierenden Kraft. Diese hat heute ein hohes Interesse an großen Zuflüssen in die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung sowie eine lockere Geldpolitik, welche die hohen Staatsausgaben tragbar hält und die Preise für Immobilien in die Höhe treibt.

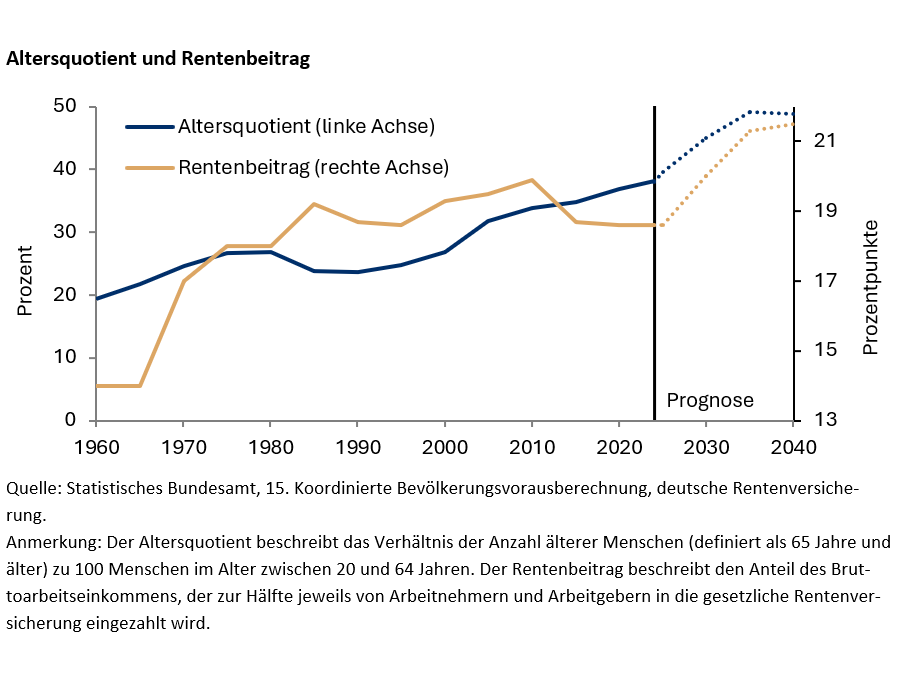

Renten, Gesundheitswesen und soziale Transfers beanspruchen inzwischen 31,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Seit 1970 sind die gesamten Beitragssätze zur Sozialversicherung von 26,5 Prozent auf 41,9 Prozent des Bruttolohns im Jahr 2025 gestiegen. Der Rentenbeitrag liegt derzeit dank einer sehr lange Zeit sehr expansiven Geldpolitik der EZB noch bei 18,6 Prozentpunkten. Doch seit dem Zinsanstieg ist das Finanzierungsproblem zurück und der Beitragssatz soll laut Deutscher Rentenversicherung bis 2040 auf 21,5 Prozentpunkte steigen. Weil die Beitragseinnahmen nicht ausreichen, um die Renten vollständig zu finanzieren, wird die Lücke zunehmend durch steuer- oder schuldenfinanzierte Bundeszuschüsse gedeckt, die in diesem Jahr voraussichtlich 121 Milliarden Euro betragen. Die Hauptlast dieser Entwicklung tragen jene, die erst am Beginn ihres Berufslebens stehen.

Doch der Wohlstand einer alternden Gesellschaft hängt auch an der jungen Generation. Viele von ihnen sind besser qualifiziert und international mobiler als jede Generation zuvor. Wenn Leistung sich im eigenen Land nicht mehr lohnt, wandern die jungen Leistungsträger dorthin ab, wo sie weniger Belastung erfahren. Wer diese Möglichkeit nicht hat, bleibt und reagiert möglicherweise mit politischem Protest. Bei der letzten Bundestagswahl wählte etwa die Hälfte der 18- bis 34-Jährigen entweder die AfD, die Linke oder das BSW, was für einen Vertrauensverlust in die politische Mitte spricht.

Bernd Raffelhüschen meint „Wir müssen als Babyboomer zu unseren Kindern stehen. Wir müssen den Kindern gewährleisten, dass sie dieselben Beiträge zahlen wie wir als Väter oder als Großväter.“ Nur wenn die Politik wieder Raum für Aufstieg, Eigentum und unternehmerische Initiative schafft, kann die junge Generation Vertrauen und Interesse an ihrem Land zurückgewinnen.

Referenzen

Erhard, Ludwig (1957): Wohlstand für alle. Düsseldorf: Econ Verlag.

Schnabl, Gunther (2024): Deutschlands fette Jahre sind vorbei: Wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. München: FinanzBuch Verlag.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.