STUDIE. Aktien sind gemessen an ihrem Verhältnis aus Kurs zu Vermögen so teuer wie nie. Ist also wieder Blase?

65.350.341 Dollar – so viel an Vermögen wies Apple 1980 zu seinem Börsengang aus. Die „Selected Consolidated Financial Information“ im Prospekt zum Initial Public Offering (IPO) füllten seinerzeit gerade mal eine halbe Seite. Der überschaubare Informationsgehalt tat dem Erfolg keinen Abbruch. Anleger rissen sich um die Papiere, der Kurs stieg am ersten Tag um bis zu knapp einem Drittel. Apple-Gründer Steve Jobs erfreute sich zur Schlussglocke an einer Börsenbewertung von knapp 1,56 Milliarden Dollar.1 Das entsprach damals dem gut 14-fachen Vermögenswert abzüglich der Schulden in der Bilanz.2

Bis zur Jahresmitte 2025 erhöhte Apple seine bilanziellen Vermögenswerte seit dem IPO um den Faktor 5000. 331,5 Milliarden Dollar schlugen per 30. Juni zu Buche. Der Börsenwert von Apple hat sich im Vergleich zum Emissionspreis um den Faktor 2500 erhöht.

1. Kurs-Buchwert-Verhältnis als Kernkennzahl

Gemessen an dem Kurs-Buch-Wert-Verhältnis (KBV), einer Kernkennzahl an der Börse, ergibt sich für Apple derzeit ein Faktor von 58. Das KBV berechnet sich aus der Marktkapitalisierung geteilt durch das bilanzierte Netto-Vermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten). Das KBV können Investoren auch je Aktie berechnen: Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten und dann geteilt durch die Aktienanzahl eines Unternehmens ergibt den Buchwert je Aktie. Der aktuelle Aktienkurs geteilt durch den Buchwert je Aktie ergibt wiederum das KBV.

Apple notiert derzeit zu einem deutlich höheren KBV als zum Börsengang. Grund: Der Konzern hat inzwischen erhebliche Verbindlichkeiten über zuletzt knapp 266 Milliarden Dollar (per 30. Juni 2025). Das treibt – bei einem konstanten Aktienkurs – immer dann das KBV, wenn das Vermögen nicht wenigstens so stark zulegt wie die Verbindlichkeiten. Bei Apple sind über zehn Jahre die Verbindlichkeiten um 80 Prozent gestiegen, das Vermögen um 21 Prozent (letzte Quartalsdaten per 30. Juni 2025). Das alleine hätte das KBV bei einer unveränderten Marktkapitalisierung erhöht.

Diese ist über gut zehn Jahre bis Ende September 2025 um 423 Prozent gestiegen. Gemessen am KBV ist die Apple-Aktie deshalb aktuell so teuer wie nie. Im Durchschnitt bezahlten Anleger seit dem Börsengang das nur neunfache KBV.3 Dabei gilt: ein einzelner Faktor allein sagt kaum etwas über die künftige Wertentwicklung einer Aktie oder eines Aktienkorbes aus, sondern kann nur Basis zu einer tieferen Analyse sein.

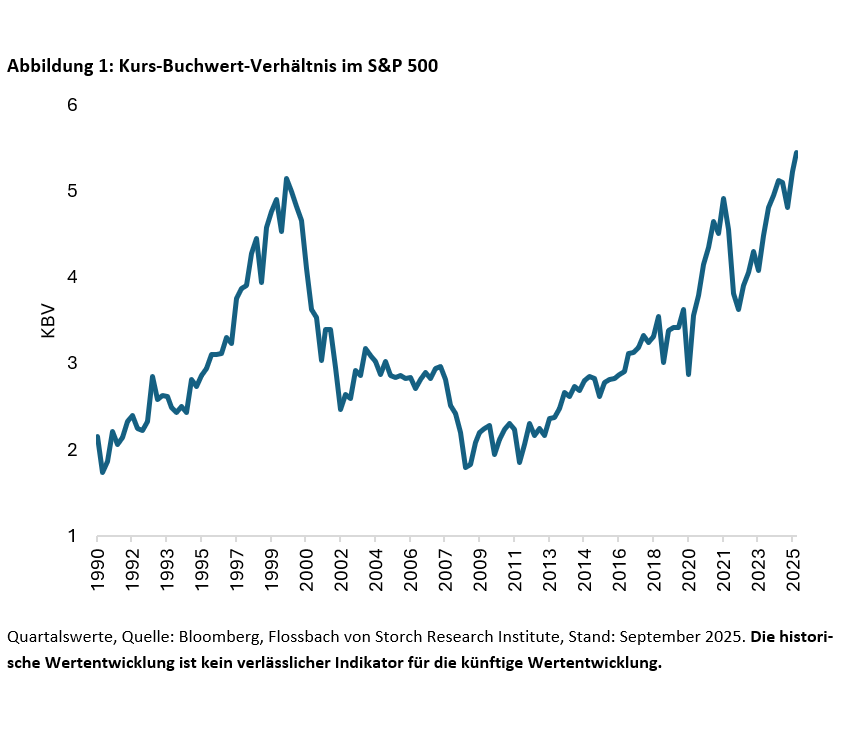

Apple ist nicht allein. Im Gegenteil: Die Kennzahl KBV bewegt sich für die taktgebenden US-Aktien des S&P 500 auf Allzeithoch und hat im August 2025 erstmals den alten Peak aus den Zeiten der Telekommunikation- und Dotcomblase der Jahrtausendwende übertroffen (Abbildung 1).

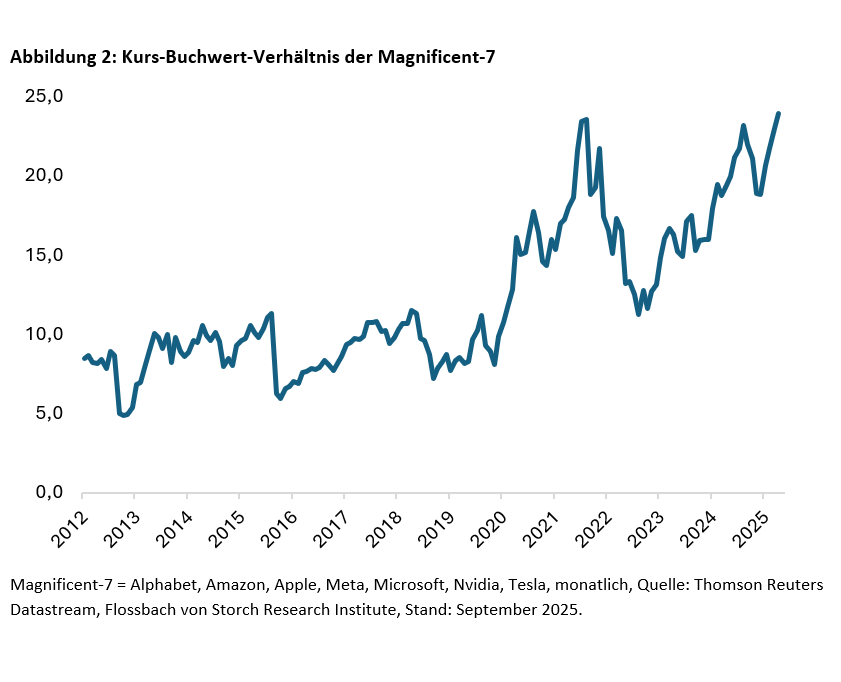

Bei den viel beachteten sogenannten Magnificent-7 ist das Kurs-Buch-Verhältnis ebenfalls auf Allzeithoch und hat sich von seit seinem Tiefpunkt im Frühjahr 2013 fast verfünffacht (Abbildung 2).

Ist also wieder Blase? So klingt es zumindest in Marktberichten an, die dafür das vermeintlich überhitzte KBV als Indikator sehen.4

Zunächst einmal ist es mit Aktienindizes aus den USA, Deutschland oder auch Japan auf oder nahe Allzeithochs wenig verwunderlich, dass sich Marktwerte von Substanzkennzahlen entfernen. Märkte entwickeln sich dynamischer als Unternehmensbilanzen, Kurse werden sekündlich notiert, Bilanzen erscheinen im Quartals- oder auch nur Halbjahrestakt. Zudem können Unternehmen Wertanpassungen hinauszögern.

Wie sich die Substanz und deren Bewertung zumindest näherungsweise darstellt, soll im Folgenden Untersuchungsgegenstand sein. Als Kriterien gelten dabei die Zuordnung zu Technologie oder zur tradierten Industrie und die Marktkapitalisierungen. Daraus ergeben sich zwei Vergleichsgruppen: Einmal die 35 nach Marktkapitalisierung schwersten US-Unternehmen aus dem Bereich Technologie und Innovation („New Economy“); dazu die 35 nach Marktkapitalisierung schwersten US-Unternehmen aus dem Oil & Gas Exploration & Production Industry Select Index als Proxy für die „Old Economy“.

2. Veränderte Indexstruktur

Zeitreihen sind populärer Bestandteil für die Analysen von Märkten. Während jedoch dynamische Kennzahlen wie Kurs-Gewinn- oder Kurs-Cashflow-Verhältnis im historischen Kontext als valide Basis für die Beurteilung des Aktienmarktes gelten dürfen, ist das bei auf den auf den Unternehmensbilanzen basierenden Substanzkennzahlen schwieriger. Denn hier kommen weitaus stärker Bilanzierungsvorgaben und deren Umsetzung ins Spiel als bei Gewinnkennzahlen.

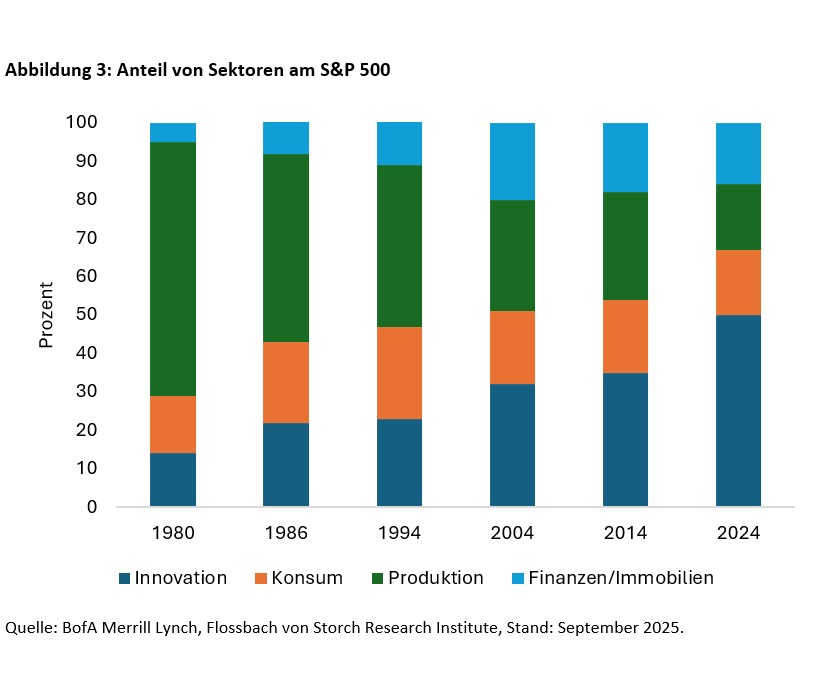

Die Zusammensetzung des S&P 500 hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert – was in Kombination mit Vorgaben zur Bilanzierung Einfluss auf die Buchwerte des Vermögens seiner Mitglieder hat. Im Index sind klassische, produzierende Unternehmen in ihrem Gewicht zugunsten von innovativen Unternehmen stark zurückgedrängt worden. Konzerne aus dem Konsum-Sektor machen seit Jahrzehnten relativ konstant einen Anteil von rund einem Fünftel aus, Finanzen/Immobilien sind seit einem Aufstieg in den Nullerjahren rückläufig, was ihr Gewicht betrifft (Abbildung 3).

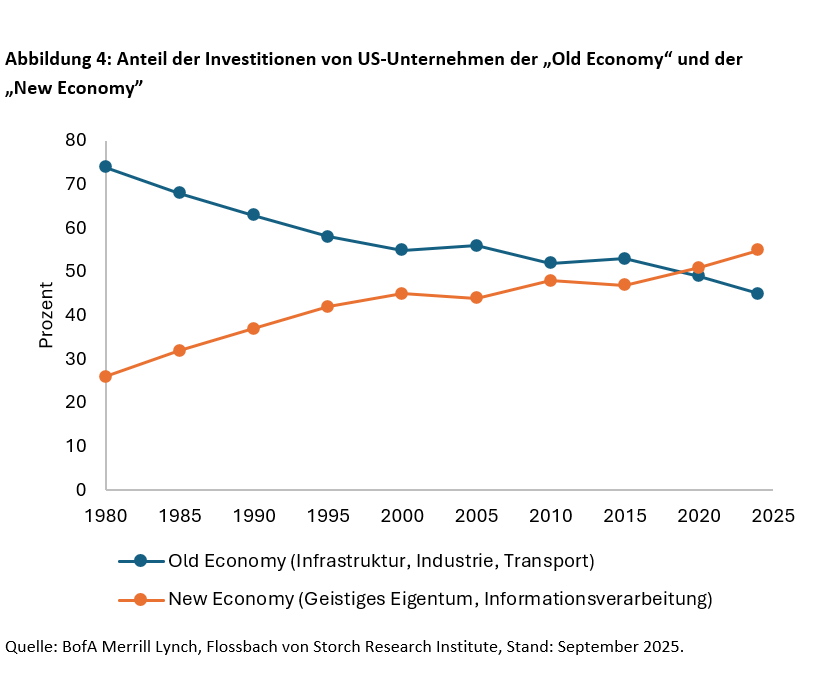

Unter „Innovation“ subsummierte Unternehmen machen laut der Abgrenzung der Bank of America (BofA) heute die Hälfte des S&P 500 aus, vor 20 Jahren waren es 31 Prozent, vor 30 Jahren 23 Prozent.5 Dies ist auch Ausdruck des US-amerikanischen Exzeptionalismus, der für 42 Prozent der globalen Forschungs- und Entwicklungsausgaben steht (Mayer 2025). Technologie, oder die seit gut einem Vierteljahrhundert sogenannte „New Economy“, übertrumpft bei den Investitionen inzwischen die tradierte Industrie („Old Economy“, Abbildung 4).

3. Ursachen

Investitionen in geistiges Eigentum schlagen sich jedoch nur unzureichend oder gar nicht auf der Vermögensseite der Bilanz nieder (Schürmann 2022). Die Bilanz und das daraus abgeleitete KBV als klassische Instrumente zur Unternehmensbewertung verlieren so an Aussagekraft, weil Unternehmen viele werttreibende Faktoren nicht oder nur eingeschränkt bilanzieren dürfen.

Zwar weisen Unternehmen explizit immaterielles Vermögen in ihren Bilanzen aus.6 Doch da Unternehmen Wissen der Belegschaft oder Forschungsergebnisse (bis auf Ausnahmen) kaum aktivieren können, sind die Positionen von geringer Relevanz. Der Grund: Den Unternehmen gelingt regelmäßig nicht der für einen Bilanzansatz notwendige Nachweis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit solche Ausgaben einen zukünftigen wirtschaftlichen Wert schaffen werden (Hussinki, König, Dumay und Steinhöfel 2025).

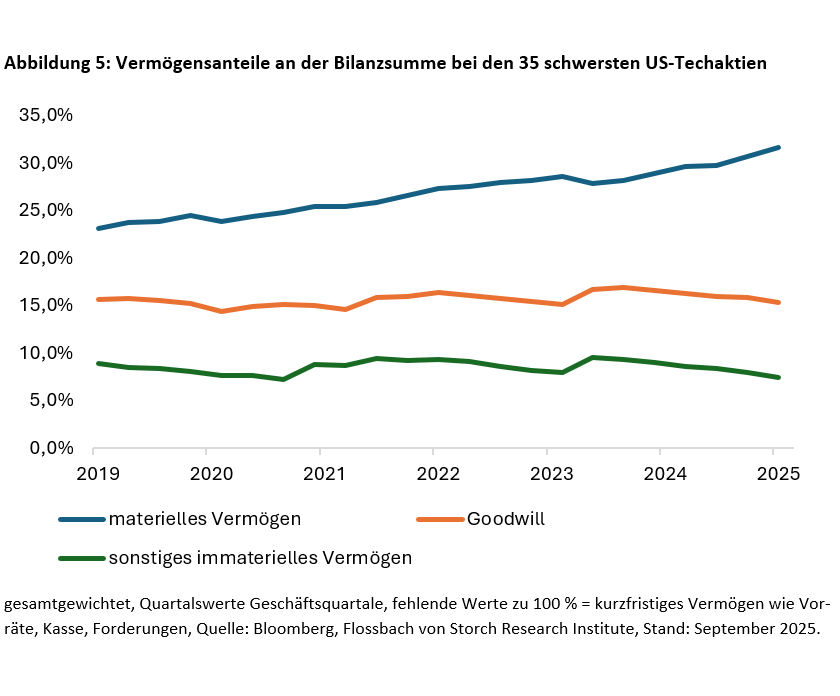

Das zeigt sich am Volumen der „Other Intangible Assets“, die neben dem „Goodwill“ das immaterielle Vermögen repräsentieren.7 Nur 357 Milliarden Dollar an „Other Intangible Assets“ bilanzierten die 35 Tech-Riesen zu ihrem jeweils letzten Quartalsstichtag im Sommer 2025. Das entspricht gerade mal gut 1,3 Prozent ihrer Marktkapitalisierung von 27,6 Billionen Dollar oder 7,4 Prozent ihres gesamten Bruttovermögens über knapp 4,8 Billionen Dollar. Materielles Vermögen (Sachanlagen) macht mit 1,5 Billionen gut fünf Prozent der Markkapitalisierung und 31 Prozent des Gesamtbruttovermögens aus. Der Goodwill liegt bei 734 Milliarden Dollar.8

Über die vergangenen Jahre spielt immaterielles Vermögen anteilig am Gesamtvermögen bei den Tech-Konzernen eine immer geringere Rolle (Abbildung 5).

Hier zeigt sich zum einen die mangelnde Möglichkeit, intern erstelltes Vermögen zu aktivieren, zum anderen wächst der Goodwill unterproportional zu den kumulierten Bilanzsummen der 35 Tech-Unternehmen (seit Ende 2019 um vier Prozentpunkte weniger).

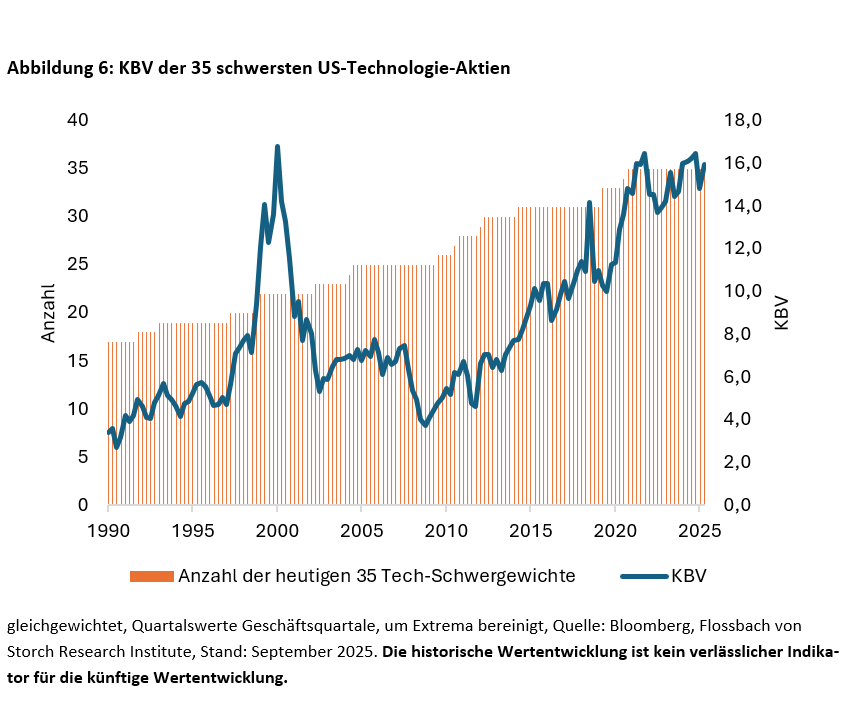

Die Hausse bei Technologieaktien und der relativ geringe Niederschlag von Investitionen als Vermögensposition in der Bilanz hat die 35 Tech-Größen aus dem S&P 500 bei ihren Kurs-Buch-Verhältnissen fast auf das 2000er Allzeithoch gehievt (Abbildung 6).

Dabei ist zu beachten, dass mangels längerer Börsenhistorie zu Beginn der Zeitreihe Daten von zunächst 17 der 35 heute schwersten Tech-Aktien erfasst sind. Erst seit Ende 2020 gibt es Daten zu allen Unternehmen, was die langfristige Vergleichbarkeit einschränkt.

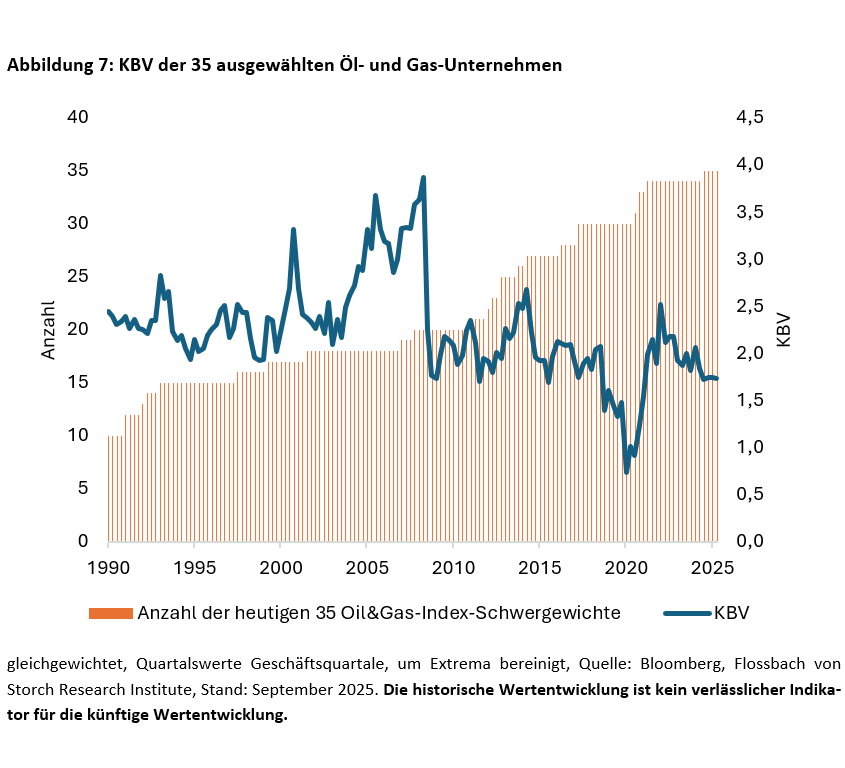

Auch bei den Öl- und Gas-Unternehmen sind Daten zu allen Indexmitgliedern erst gegen Ende der Zeitreihe verfügbar. Gemessen am KBV sind diese nur ein Zehntel so teuer wie Tech-Unternehmen. Dieses liegt nicht nur deutlich niedriger als bei den Tech-Werten, sondern auch weit von alten Hochs entfernt (Abbildung 7).

Eine Vermutung, dass das günstige KBV möglicherweise in erster Linie auf eine schwache Kurs-Performance zurückzuführen sein könnte, bestätigt sich nicht. So haben die 35 Öl- und Gas-Aktien über die vergangenen fünf Jahre um durchschnittlich 180 Prozent zugelegt.9 Im Vergleich dazu erzielte der Korb an Tech-Werten nur 130 Prozent Kurszuwachs.10

In der Rückschau zeigen Kursbewegungen, dass das KBV bei Öl- und Gas-Aktien nach wie vor Signalwirkung haben könnte. Im Corona-Crash, dem letzten signifikanten Tiefpunkt am Aktienmarkt, lag deren KBV unter „1“. Das erweist sich immer dann als günstig, wenn die Unternehmen infolge zumindest ihre Kapitalkosten verdienen.11 Denn in dem Fall ist eine Preisnotiz unterhalb ihres Substanzwertes üblicherweise kein Dauerzustand.

Auch über die längere Betrachtung seit 1990 hat das KBV bei den traditionellen Unternehmen aus der Öl- und Gas-Industrie ex post betrachtet zumindest zeitweise gute Hinweise für die darauf folgende Marktentwicklung gegeben: 2000 und 2008 beispielsweise erreichte es Hochs, auf denen dann jeweils eine Aktien-Baisse folgte.

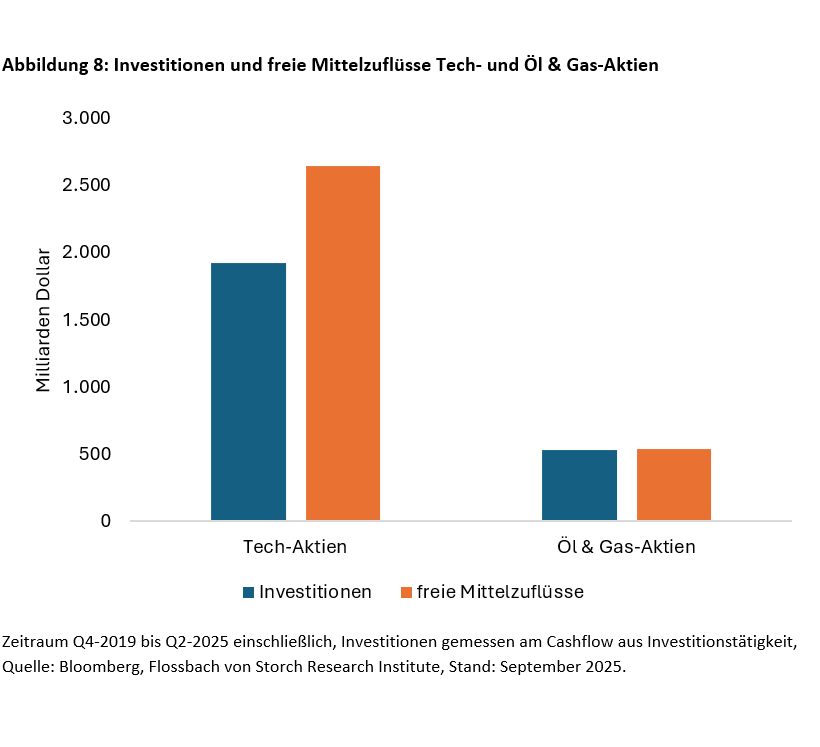

Das KBV-Hoch von 2008 haben die Öl- und Gas-Aktien nicht annähernd mehr erreicht. Ein Grund könnte darin liegen, dass sich die Investitionen der Tech-Unternehmen besser rechnen. Das zeigt ein Vergleich zum freien Cashflow über die vergangenen knapp sechs Jahre (Abbildung 8).

Ein besserer Return on Investment führt zu einer höheren Marktbewertung und damit ceteris paribus zu einem größeren Abstand zwischen Aktienkurs und Buchwert je Aktie.

Angesichts der historisch hohen Kurs-Buchwert-Verhältnisse stellte sich die Frage: Sind Investoren zu euphorisch oder spiegeln die Bilanzen die ökonomische Realität der Tech-Unternehmen nicht wider? Über den ersten Teil der Frage lässt sich streiten. Gäbe es hier eine klare Antwort, dann wäre die Börse, die unterschiedliche Vorstellungen von Käufern und Verkäufern zu einem beiderseits zufriedenstellenden Preis zusammenführt, überflüssig.

Auf den zweiten Teil der Frage ist die Antwort eindeutig. Beispiel Apple. Das über lange Jahre häufig wertvollste und derzeit drittschwerste börsennotierte Unternehmen der Welt weist keinerlei immaterielles Vermögen aus. Der Buchwert je Aktie liegt derzeit bei 4,43 Dollar, der Aktienkurs bei rund 255 Dollar. Die Diskrepanz ist inzwischen so hoch, dass dies kaum allein mit einer (möglicherweise überzogenen) Erwartungsprämie der Investoren zu erklären ist. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich dies zu einem großen Teil auf den Mangel an Möglichkeiten, geistiges Eigentum und Markenstärke ausreichend bilanziell abzubilden, zurückführen lässt.

Was für Apple gilt, gilt auch für die meisten anderen Tech-Unternehmen. Bei der aktuellen Nummer eins an der Börse Nvidia (Marktkapitalisierung: 4,5 Billionen Dollar) finden sich 7,5 Milliarden Dollar an immateriellem Vermögen und 11,2 Milliarden Dollar an Sachanlagen in der Bilanz – im Vergleich zum Börsenwert ein Hauch von Nichts also.

Dies zeigt, dass Investoren zwangsläufig außerhalb der Bilanz nach werttreibenden Faktoren suchen und deren Gegenwert berechnen müssen. Objektiv betrachtet können nicht bilanzierungsfähige Vermögenswerte ebenso werttreibend sein wie bilanzierungsfähige Assets.

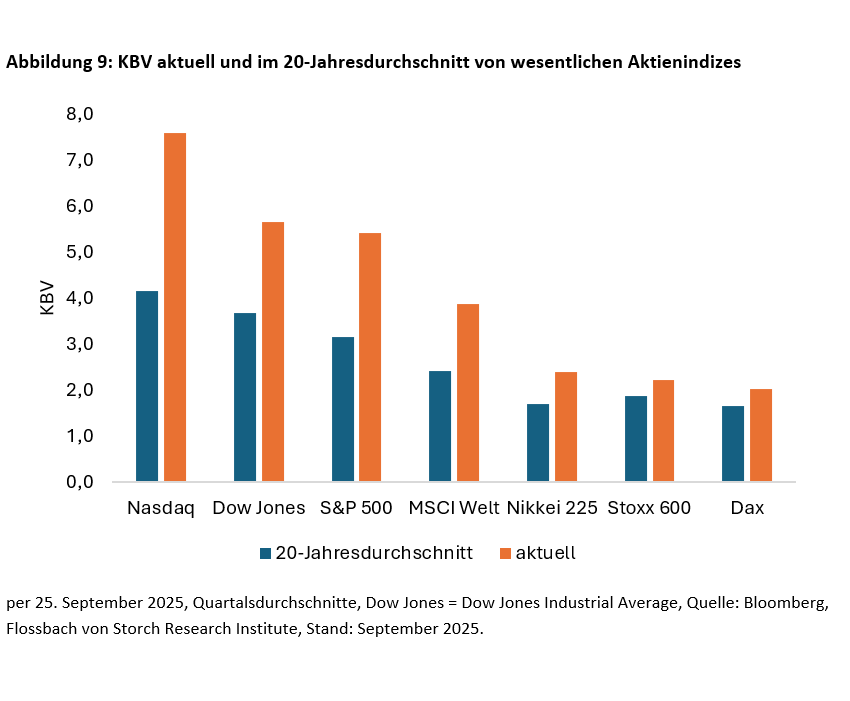

Weniger Spurensuche außerhalb der Bilanzen ist bei Indizes notwendig, die von traditioneller Industrie und Finanzwerten dominiert sind. Zwar notiert beispielsweise auch der Deutsche Aktienindex (Dax) wie alle wesentlichen Indizes gemessen am KBV über seinem 20-Jahresdurchschnitt (Abbildung 9).

Allerdings ist das aktuelle KBV von 2,0 (20-Jahresdurchschnitt 1,7) ein vergleichsweise niedriger Wert. Das KBV des Nasdaq liegt beispielsweise bei 7,6.

5. Schlussfolgerung

Hat das KBV als ein zentrales Kriterium für die Bewertung von Aktien (Graham 1949) ausgedient? Für diejenigen Unternehmen, die aufgrund ihrer Investitionen materielle Vermögen schaffen, lautet die Antwort: nein. Hier lässt sich nach wie vor ein Anker, ein guter Anhaltspunkt für eine tiefergehende Analyse finden.

Bei den innovativen Technologieunternehmen bieten dagegen die Bilanzen kaum noch Ansätze für die Bewertung. Die Bilanzregeln sind für ihre Geschäftsmodelle schlicht nicht mehr State-of-the-art. Hier lautet die schwierige Aufgabe für Investoren herauszufinden, was etwa ein Auflösungswert eines solchen Unternehmens wäre.

Ein bilanzieller Nachteil, den beispielsweise Apple trifft: Während Unternehmen, deren Geschäftsmodell auch oder in erster Linie auf Akquisitionen basiert, jeden noch so luftigen Goodwill ausweisen dürfen, schlagen sich bei dem traditionell organisch wachsenden iPhone-Hersteller Eigenleistungen in der Regel als gewinnmindernder Aufwand und nicht als bilanzielles Vermögen nieder. So ist der Vergleich von Abschlüssen eines Unternehmens, das intern erhebliche immaterielle Vermögenswerte aufgebaut hat (oder aufbaut), mit denen eines anderen Unternehmens, das den Großteil seiner immateriellen Vermögenswerte erworben hat, erschwert (EFRAG 2021).

Für Investoren ist es weniger eine Herausforderung werttreibende Faktoren außerhalb der Bilanz zu ermitteln, als diese dann auch adäquat zu bewerten. Ein Ansatz wäre, die Summe der Einzelteile zu errechnen (Sum-of-the-parts), so wie es klassischerweise Private-Equity-Investoren als Teil ihrer Modellierung machen.

Die enorme Lücke zwischen Markt- und Buchwerten zu ignorieren, wäre jedenfalls zu einfach. Die Diskrepanz sollte vor einer Investition gut begründet beziehungsweise unter der Identifikation und Berücksichtigung von außerbilanziellen Vermögenswerten als deutlich geringer ermittelt sein.

Die aktuellen Rekorde des KBV bei Tech-Aktien sind ein guter Anlass noch einmal tiefer einzutauchen, um Wertvorstellungen zu vervollständigen. Nicht ausgeschlossen, dass in Einzelfällen ein erweiterter Substanzblickwinkel zu ernüchternden Ergebnissen führt. Erfahrungsgemäß übersteht nicht jedes Unternehmen einen harten Substanztest.

Literatur

Dehmel, I. (2021) Aktuelle Herausforderungen für die Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände in Anbetracht ihrer steigenden Bedeutung durch die Digitalisierung, KOR vom 4.6.2021, Heft 06, Fachmedien Otto Schmidt

Edward, W. (2025) Bank of America shares an eye-popping chart showing a potential stock-market bubble: 'It better be different this time' Business Insider www.businessinsider.com/stock-market-bubble-ai-sp500-price-to-book-valuations-bofa-2025-8

EFRAG (2021) Better Information on Intangibles - Which is the best way to go? Discussion Paper, www.efrag.org

Eierle, B. Kasischke, A. (2023) Finanzielle Berichterstattung über immaterielle Werte quo vadis? – Vorschläge und Würdigung des EFRAG-Diskussionspapiers, KOR vom 10.2.2023, Heft 02, Fachmedien Otto Schmidt

Graham, Benjamin (1949) The Intelligent Investor, Harper & Brothers (New York)

Hussinki, H., König, T., Dumay, J., Steinhöfel, E. (2025) Accounting for intangibles: a critical review, Journal of Accounting Literature, 47 (5): 27–51

Lehmann, K. (2017) Mit viel gutem Willen..., Flossbach von Storch Research Institute

Mayer, T. (2025) Der amerikanische Exzeptionalismus, Flossbach von Storch Research Institute

Schultze W., Dinh Thi, T. (2007) Kapitalwertneutrale Wiederanlage in der Unternehmensbewertung: Die Ermittlung der Mindestrenditen von Kapitalgesellschaften bei Thesaurierung, Universität Augsburg, Opus Bibliothek

Schürmann, C. (2022) Goodwill – noch ist der Geist in der Flasche, Flossbach von Storch Research Institute

Schürmann, C. (2022) Wenn greifbares Vermögen in der Bilanz fehlt, Flossbach von Storch Research Institute

____________________________________________________________________________

1 Apple ging am 12. Dezember 1980 mit einem IPO-Kurs von 22,00 Dollar pro Aktie an die Börse. Seit dem Börsengang wurde die Aktie fünfmal gesplittet, sodass der Kurs zum Zeitpunkt des Börsengangs splitbereinigt bei 0,10 Dollar lag (Quelle: Apple IR). Die Marktbewertung am Ende des ersten Tages wird häufig, beispielsweise bei Wikipedia, mit „1,778 Milliarden Dollar“ angegeben. Das deckt sich weder mit Daten von Thomson Reuters Datastream, noch mit dem damaligen Kurs und dem im Börsenprospekt ausgewiesenen „Shares to be outstanding“

2 auf adjustierter Basis. Apple wies damals adjustiert 128,4 Millionen Dollar Vermögen und knapp 30 Millionen Dollar Schulden aus

3 auf Monatsbasis, Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream

4 Bank of America shares an eye-popping chart showing a potential stock-market bubble: 'It better be different this time' Business Insider, 12. September 2025

5 Die Bank of America folgt dabei nicht einer vorgegebenen Aufteilung, sondern strukturiert den S&P 500 in nur vier Sektoren. Im August 2025 verteilten sich die vom Indexanbieter S&P in elf Sub-Sektoren zugeordneten Unternehmen des S&P 500 auf Information Technology (Gewicht 34,0 %), Financials (13,8 %), Consumer Discretionary (10,4%), Communications Services (9,9 %), Health Care (8,8 %), Industrials (8,6 %), Consumer Staples (5,2%), Energy (3,0%), Utilities (2,4 %), Real Estate (2,0 %), Materials (1,9 %)

6 Immaterielle Vermögenswerte sind (gemäß IAS 38) definiert als nicht monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz, die selbständig identifizierbar sind, so Patente, Urheberrechte, Filmmaterial, Kundenlisten, Hypothekenbedienungsrechte, Fischereilizenzen, Importquoten, Franchiseverträge, Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Kundenloyalität, Marktanteile und Absatzrechte

7 Die sogenannte Goodwillposition spiegelt die Prämie wider, die Unternehmen bei Übernahmen auf das erworbene Netto-Vermögen einer Tochter bezahlt haben [= Kaufpreis minus (neu bewertetes Vermögen der Tochter minus neu bewerteter übernommener Schulden)]

8 Diese Position ist nicht als auf Dauer werthaltig anzusehen. Grund: Unternehmen müssen diese früher oder später abwerten, zumindest dann, wenn sie regelgerecht bilanzieren sollten. Häufig unterbleiben jedoch eigentliche gebotene Abwertungen (Lehmann 2017, Schürmann 2022)

9 Gleichgewichtet. Ein solcher vergangener Zuwachs ist kein geeigneter Indikator, um die künftige Wertentwicklung vorauszusagen.

10 Gleichgewichtet auf Basis von 33 der 35 Werte (zwei Werte waren vor fünf Jahren noch nicht börsennotiert)

11 Bei einer kapitalwertneutralen Investition wird unterstellt, dass nach Steuern eine Rendite in Höhe der Nachsteuerkapitalkosten verdient wird. Ein rational agierender Investor wird keine Investition durchführen, die nicht mindestens eine solche Rendite erzielen kann (Schultze, Dinh Thi 2007)

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.