STUDIE. Die Deutschen sorgen sich um Ihre Altersvorsorge. Inflation und Wirtschaftskrise machen ihnen zu schaffen. Zudem steckt die gesetzliche Rente in der Krise. Viele Menschen haben Angst vor Altersarmut. Bietet die private Geldanlage einen Ausweg?

Der deutsche Geldanleger blickt mit Sorge auf die vielen Unsicherheiten, mit denen er konfrontiert ist. Die Inflation hat in den letzten Jahren Kaufkraft gekostet, ohne dass ein Zinsanstieg einen entsprechenden Ausgleich bieten konnte. Die andauernden geopolitischen und wirtschaftspolitischen Spannungen haben die Unsicherheit auf den Kapitalmärkten erhöht. Außerdem steigt der Reformdruck auf das Rentensystem in Deutschland. Die Finanzierung der Rente ist auf Grund des demographischen Wandels instabil. Ob die Deutschen ihren Lebensstandard im Alter in Zukunft noch halten können, ist unsicher. Der deutsche Geldanleger muss mehr Risiko akzeptieren als ihm recht ist, wenn er für sein Alter vorsorgen will.

Vor diesem Hintergrund hat das Flossbach von Storch Research Institute NIQ GfK beauftragt, eine repräsentative Umfrage zum Geldanlageverhalten der Deutschen durchzuführen.1 Das Ergebnis zeigt, dass die Altersvorsorge für die Deutschen eine sehr große Herausforderung darstellt, sowohl praktisch als auch emotional. Viele wissen um die Herausforderungen durch die Inflation und in der gesetzlichen Rente, handeln aber nicht danach oder sind orientierungslos. Das Wohlstandspolster mildert den empfundenen Handlungsdruck in Bezug auf die eigenen Finanzen ab. Das Anlageverhalten der Deutschen bleibt auch 2025 zu stark geprägt von Sicherheitsdenken und geringer Risikobereitschaft. Diese Eigenschaften zeigen Frauen stärker als Männer. Aber es gibt auch ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

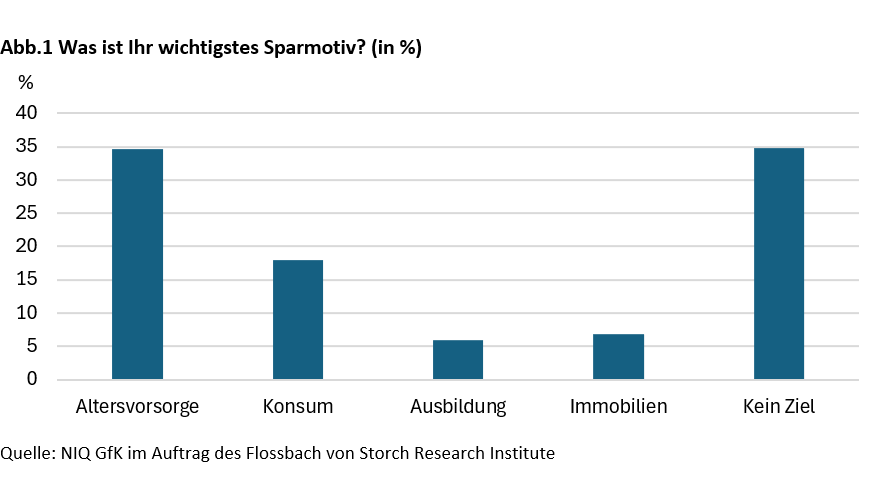

1. Die Altersvorsorge ist das wichtigste Sparmotiv

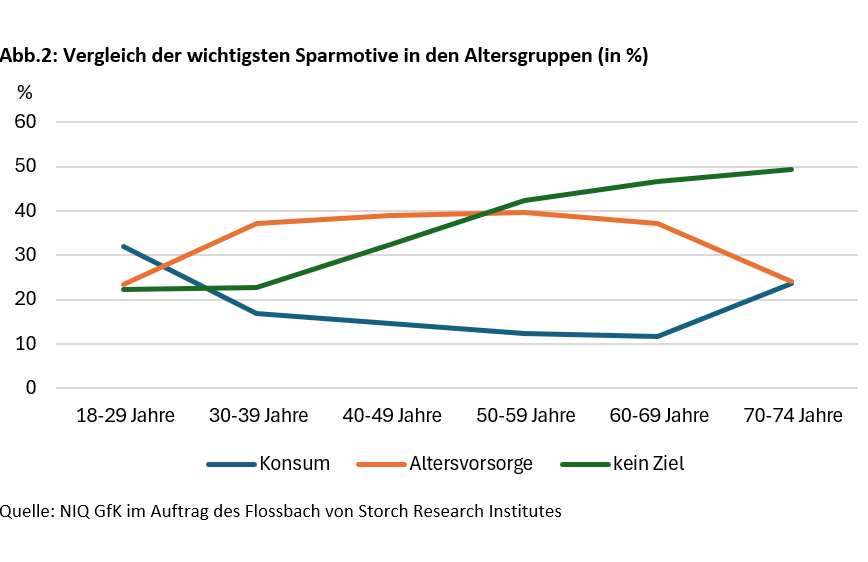

Zunächst haben wir gefragt, welche Bedeutung das Sparen für die Altersvorsorge heutzutage für die Menschen hat. Die Altersvorsorge ist mit knapp 35 Prozent das wichtigste konkrete Sparmotiv der Deutschen (Abb. 1). Selbst in der Altersgruppe der über 70-jährigen wird Altersvorsorge (24,2 Prozent) als primäres Sparziel noch leicht vor dem Konsum (23,7 Prozent) angegeben (Abb. 2). Je älter die Menschen werden, desto öfter geben sie an, kein konkretes Sparziel zu haben.

Das Lebenszyklusmodell des amerikanischen Ökonomen Franco Modigliani erklärt, warum die Altersvorsorge das wichtigste Sparmotiv für die meisten Berufstätigen ist.2 Das Modell besagt, dass Menschen ihr Einkommen über ihr gesamtes Leben so planen, dass sie einen möglichst gleichmäßigen Konsum erreichen. Da das Einkommen im Lebensverlauf schwankt, entsteht ein klares Muster. In der Arbeitsphase wird gespart, um im Alter aus diesen Rücklagen den Lebensstandard zu sichern. Ohne eigene Vorsorge würde der Konsum nach dem Erwerbsleben stark einbrechen. Das Modell macht deutlich, warum private und betriebliche Vorsorge neben der gesetzlichen Rente angesichts steigender Lebenserwartung und einer alternden Gesellschaft unverzichtbar sind.

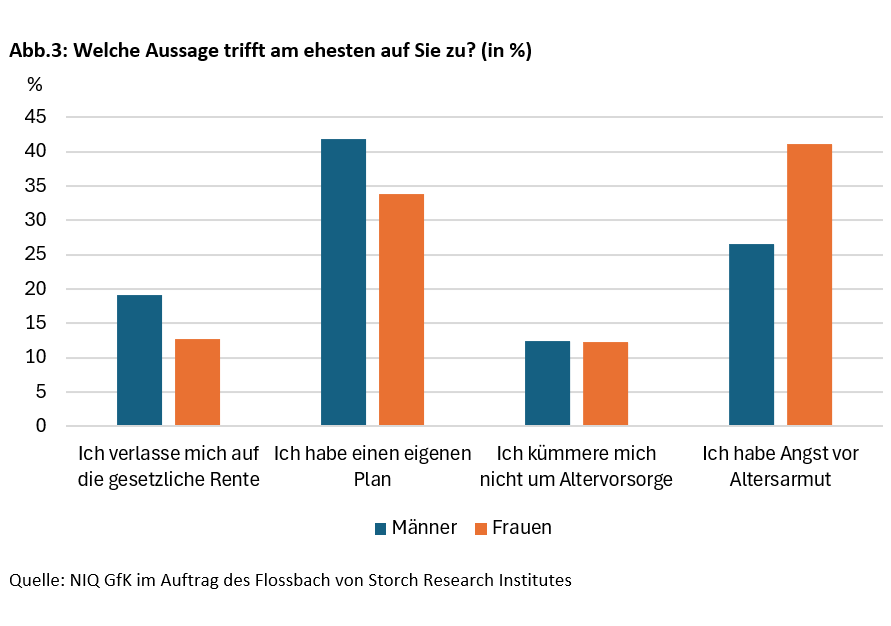

Diese Botschaft ist bei den Deutschen grundsätzlich angekommen. Die große Mehrheit von etwa 85 Prozent verlässt sich nicht auf die gesetzliche Rente. Rund ein Drittel der Befragten, über 26 Prozent der Männer und über 41 Prozent der Frauen geben dagegen an, Angst vor Altersarmut zu haben (Abb.3).

2. Inflationssorgen und Zweifel am Wirtschaftsstandort Deutschland trüben den Ausblick

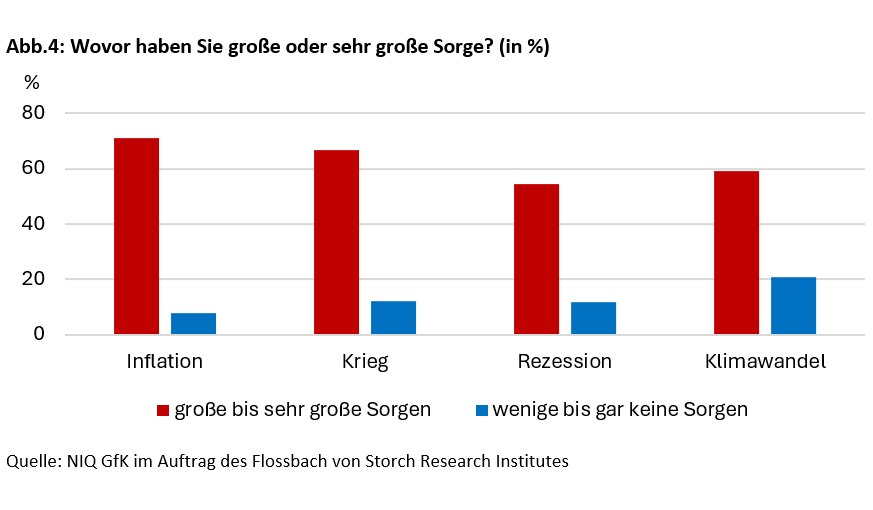

Inflation ist im Lebenszyklusmodell ein entscheidender Störfaktor. Sie gefährdet die Idee der Konsumglättung, weil sie den realen Wert der Ersparnisse untergräbt. Deshalb zeigt das Modell, warum langfristige Vorsorge nicht nur sicher, sondern auch inflationsgeschützt sein muss. Auch das Bewusstsein für diese Gefahr ist bei den Deutschen vorhanden. Die Inflationsangst verstärkt sowohl das Bedürfnis nach Altersvorsorge, weil man den Kaufkraftverlust seiner Rentenansprüche fürchtet, als auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung, weil sichere Produkte weniger Schutz bieten. 71 Prozent der Befragten machen sich große oder sehr große Sorgen über die Inflation. Damit ist in der Umfrage die Inflation die größte Sorge der Deutschen, noch vor Krieg, Rezession und Klimawandel (Abb. 4).

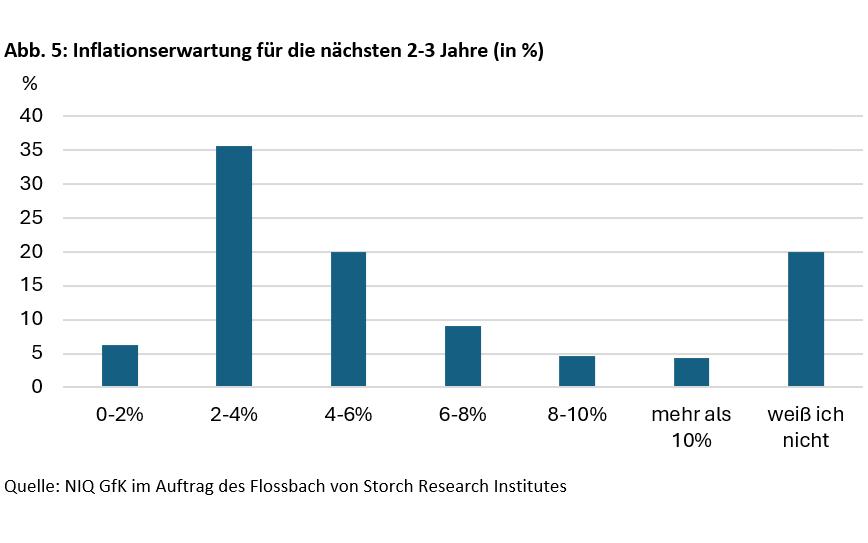

Weniger als 10 Prozent der Befragten erwarten in den kommenden Jahren eine niedrigere Inflationsrate als das offizielle Inflationsziel der EZB von 2 Prozent pro Jahr. Gut 35 Prozent erwarten eine moderat höhere Inflation zwischen 2 und 4 Prozent (Abb.5).Über 90 Prozent der Befragten erwarten in den kommenden Jahren eine höhere Inflationsrate als das offizielle Inflationsziel der EZB von 2 Prozent pro Jahr. Gut 35 Prozent erwarten eine moderat höhere Inflation zwischen 2 und 4 Prozent (Abb.5).

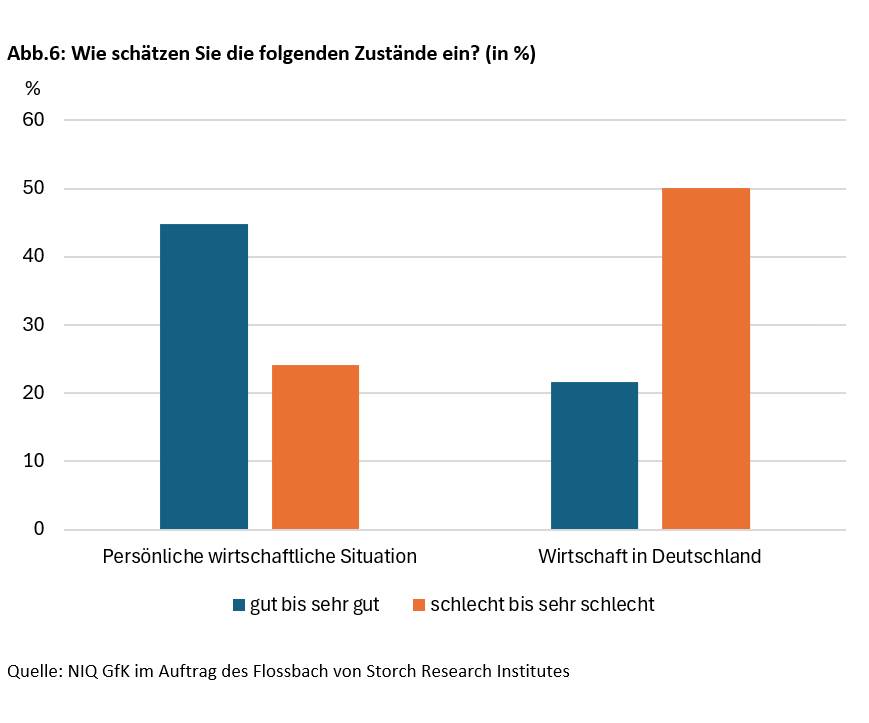

Besonders skeptisch sind die Deutschen in Bezug auf den Zustand der deutschen Wirtschaft (Abb.6). Der Ausblick für den Wirtschaftsstandort ist überwiegend schlecht. Die strukturelle Krise der deutschen Wirtschaft wäre ein Argument für einen stärkeren Anteil von kapitalgedeckter Altersvorsorge. Die Befürworter der Umlagefinanzierung berufen sich häufig auf die sogenannte „Mackenroth-These“3. Diese besagt, dass alle Sozialaufwendungen aus dem Volkseinkommen gezahlt werden müssen. Soziale Sicherungssysteme beruhen demnach auf Umverteilung in der Gegenwart, nicht auf „Ansparen für später“. Auch bei kapitalgedeckten Systemen werden die Leistungen später aus der dann aktuellen Wirtschaftsleistung bezahlt. Die Mackenroth-These war maßgeblich für die Einführung der umlagefinanzierten Rente in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich.4 Heute zeigt sich eine ihrer entscheidenden Schwächen: Zwar kann über das umlagefinanzierte System an der heimischen Produktivitätsentwicklung, nicht aber an der internationalen Produktivitätsentwicklung partizipiert werden. Insbesondere wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland in einer strukturellen Krise steckt und die Demographie problematisch ist, bietet es sich an, durch diversifizierte Aktienbeteiligungen an internationalen Unternehmen Kapitaleinkommen aus dynamischeren Wirtschaftsregionen in die Alterssicherung einzubeziehen.

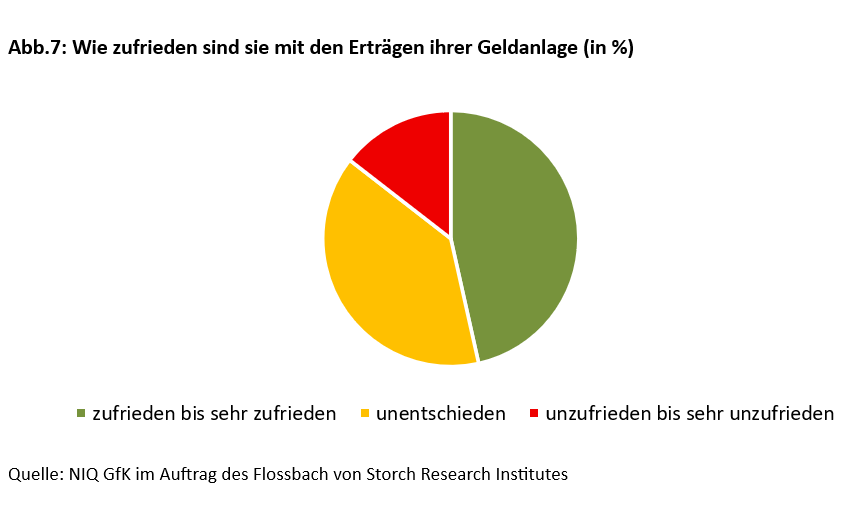

Die Zufriedenheit mit der persönlichen wirtschaftlichen Situation deutet auf das Bewusstsein für ein immer noch vorhandene Wohlstandspolster hin. Viele Deutsche glauben, über ein solides Wohlstandspolster zu verfügen, weil sie über Jahre hinweg diszipliniert gespart haben. Das nominale Finanzvermögen ist durch hohe Sparquoten tatsächlich stark gewachsen. Das Finanzvermögen der Deutschen betrug laut Bundesbank Ende 2024 etwa 9 Billionen Euro.5 Die Geldillusion kann darüber hinwegtäuschen, dass die reale Kaufkraft der Ersparnisse gesunken ist. Nur knapp 15 Prozent sind mit dem Ertrag ihrer Geldanlage unzufrieden, knapp 40 Prozent sind in der Frage unentschieden (Abb. 7).

3. Die Geldanlage ist stark geprägt von Risikoaversion und Verlustangst

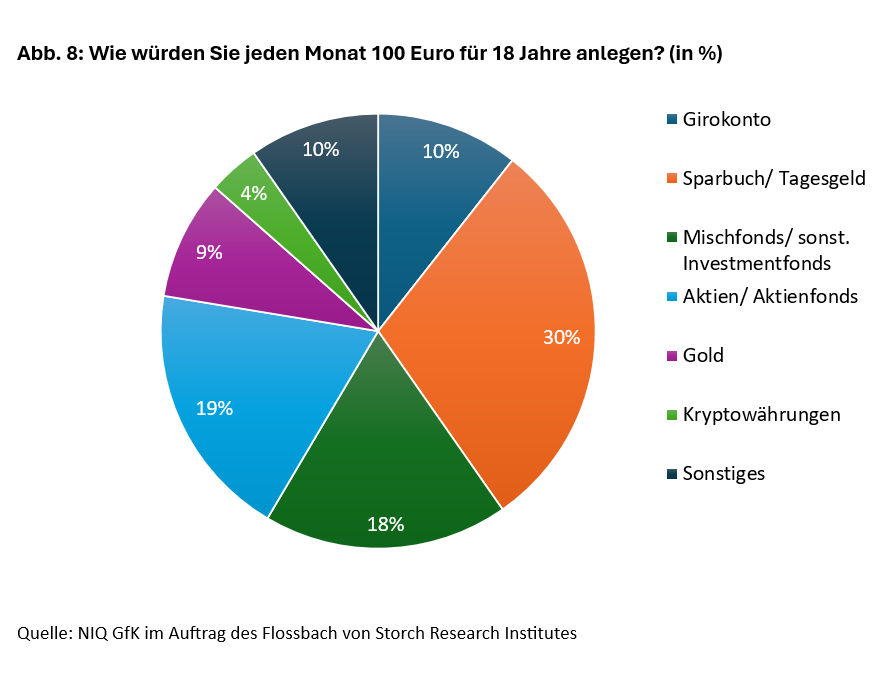

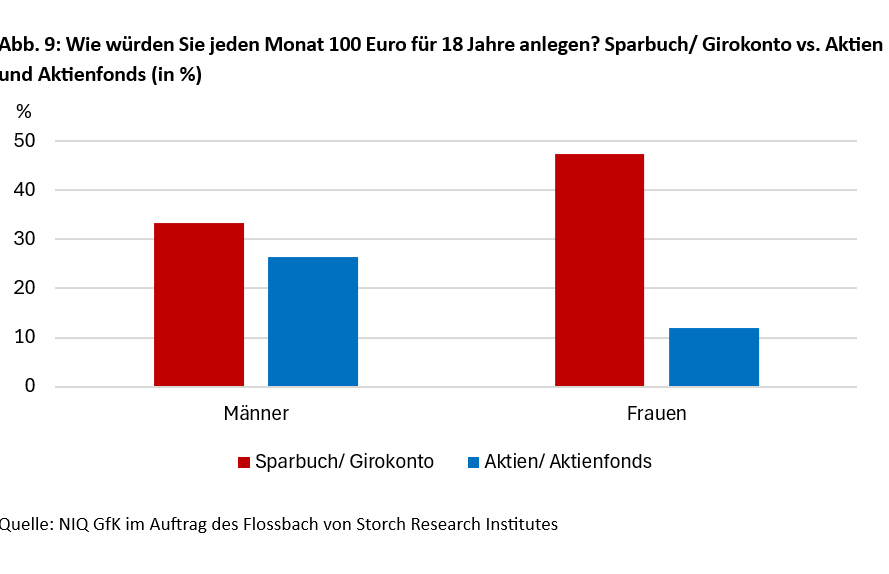

Um das Vermögen vor Inflation zu schützen, müssen in der Geldanlage Renditen erzielt werden, die über der Inflationsrate liegen. Bei niedrigen Zinsen und einer hohen Inflation ist eine positive reale Rendite nicht möglich. Um bei Inflationsrisiken die Finanzierung der Alterssicherung auf ein breiteres Fundament zu stellen, ist eine stärkere Beteiligung am Kapitalmarkt notwendig. Eine höhere Rendite durch eine stärkere Beteiligung am internationalen Kapitalmarkt bedeutet aber auch die Notwendigkeit, ein höheres Risiko einzugehen. Die größten Hürden der Deutschen in der Geldanlage bleiben die Risiko- und die Verlustaversion. Risikoaversion bedeutet, dass Menschen unsichere Ergebnisse vermeiden möchten und garantierte Erträge bevorzugen. Risikoaverse Anleger bevorzugen sichere Anlagen, selbst wenn die erwartete Rendite niedriger ist, beispielsweise Bankeinlagen. Um ihre Einstellung zu den Anlageklassen herauszufinden, haben die Umfrageteilnehmer die hypothetische Frage gestellt bekommen, wie sie ihr Geld anlegen würden, wenn sie zum Beispiel für die Ausbildung ihres Kindes oder Enkelkindes jeden Monat für 18 Jahre 100 Euro, zurücklegen. Etwa 40 Prozent der Befragten würden ihr Geld auf ihr Girokonto oder auf ein Sparbuch einzahlen (Abb.7).

Schaut man sich das Ergebnis genauer an, fällt auf, dass sich Frauen wesentlich häufiger für das Sparbuch entscheiden als Männer. Männer entscheiden sich häufiger als Frauen für Aktien (Abb.9). Das deutet darauf hin, dass Frauen in der Geldanlage risikoaverser sind als Männer. Gleichzeitig wird das Thema Altersvorsorge für Frauen in Zukunft noch wichtiger als für Männer. Frauen werden durchschnittlich älter und müssen daher für einen längeren Zeitraum vorsorgen. Zusätzlich verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer. Auch die Institution Ehe hat ihre Funktion als verlässliches Absicherungsinstrument eingebüßt.

Es gibt vielfältige Erklärungsansätze für die größere Risikoaversion von Frauen in der Geldanlage. Biologisch soll das Hormon Testosteron eine Rolle spielen6, soziologisch das stärkere Statusstreben von Männern7 oder auch übernommene gesellschaftliche Rollenbilder. Frauen investierten auch deshalb seltener in Aktien, weil sie sich seltener mit Finanzthemen beschäftigen, eine Folge von Sozialisation.8

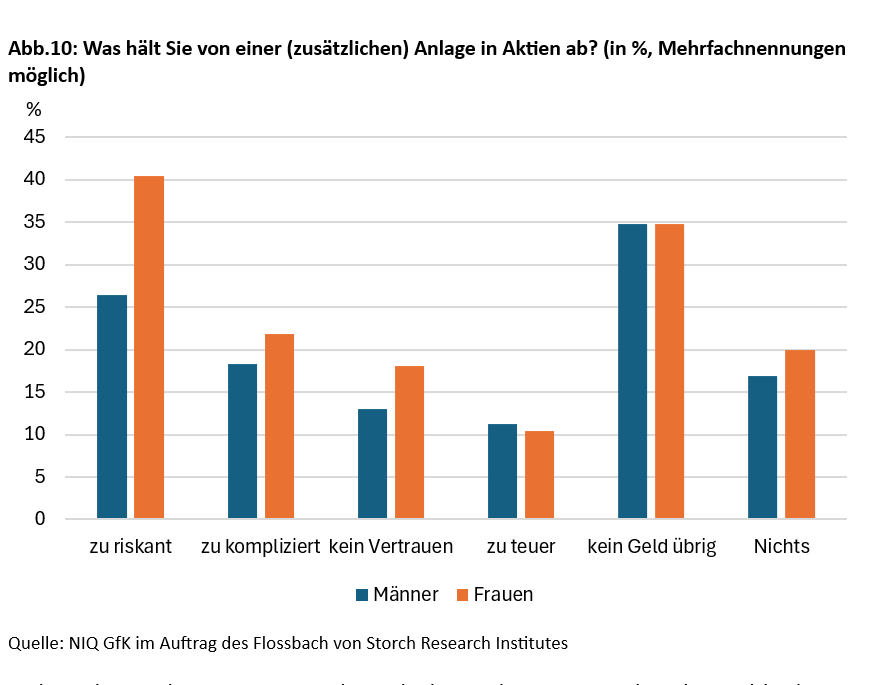

Das Risiko ist der wichtigste Grund, der die Deutschen davon abhält, mehr in Aktien zu investieren (Abb.10). Dabei geben Frauen häufiger als Männer an, dass für sie das Risiko ein Hinderungsgrund für eine Geldanlage in Aktien ist.

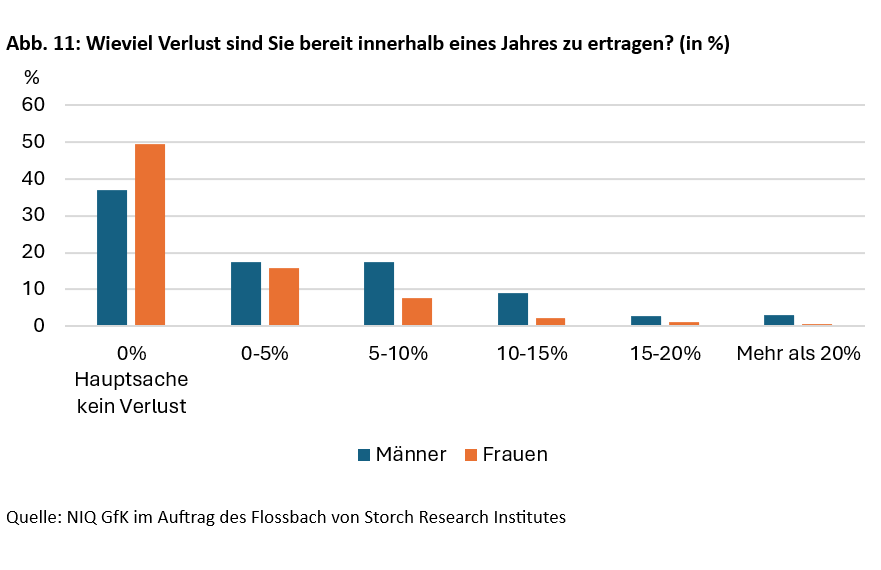

Neben der Risikoaversion, spielt auch die Verlustaversion bei der Geldanlage eine große Rolle. Verlustaversion bedeutet, dass Verluste emotional schwerer wiegen als Gewinne.9 Auch die Verlustaversion steht einer riskanteren Geldanlage im Weg. Auch hier zeigt sich ein Unterschied zwischen Männern und Frauen.

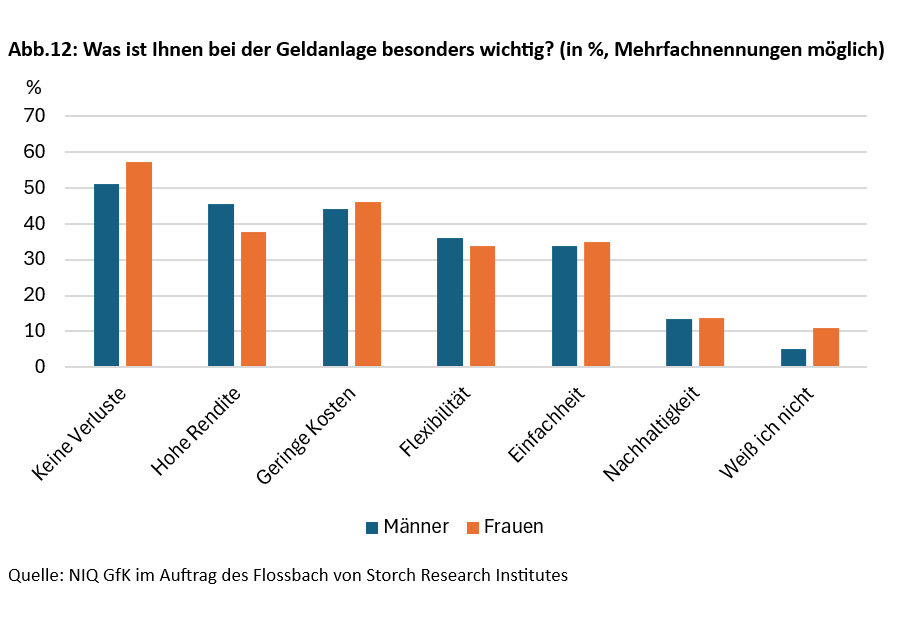

Die Vermeidung von Verlusten ist für die Deutschen besonders wichtig (Abb. 12). Verlustangst ist evolutionär tief verankert. Sie diente einst dem Überleben.10 In der Geldanlage im heutigen Umfeld kann sie jedoch kontraproduktiv sein. Erfolgreiche Anleger lernen, Emotionen zu kontrollieren und Verluste als normalen Bestandteil des Investierens zu akzeptieren.

4. Es gibt Hoffnung auf Besserung

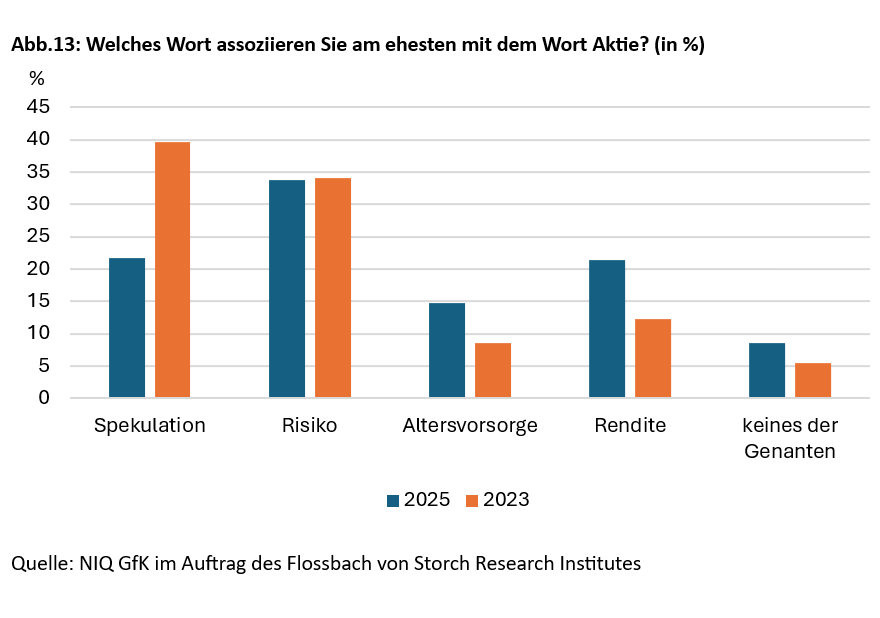

Bei aller Kritik an der Risikoaversion der Deutschen gibt es auch Anzeichen, dass sich die Aktienkultur im Land verbessert. Auf die Frage, welches Wort man am ehesten mit dem Wort Aktie assoziiere wählten gut 20 Prozent Spekulation. In einer ähnlich gestellten Frage 2023 waren es noch 40 Prozent. Die Antwort könnte Schwankungen unterliegen und von der momentanen Marktlage geprägt sein. Die Möglichkeit besteht aber, dass die Deutschen langsam entdecken, dass Aktien kein Glücksspiel, sondern ein Instrument zur Teilhabe an wirtschaftlichem Fortschritt sind (Abb.13).

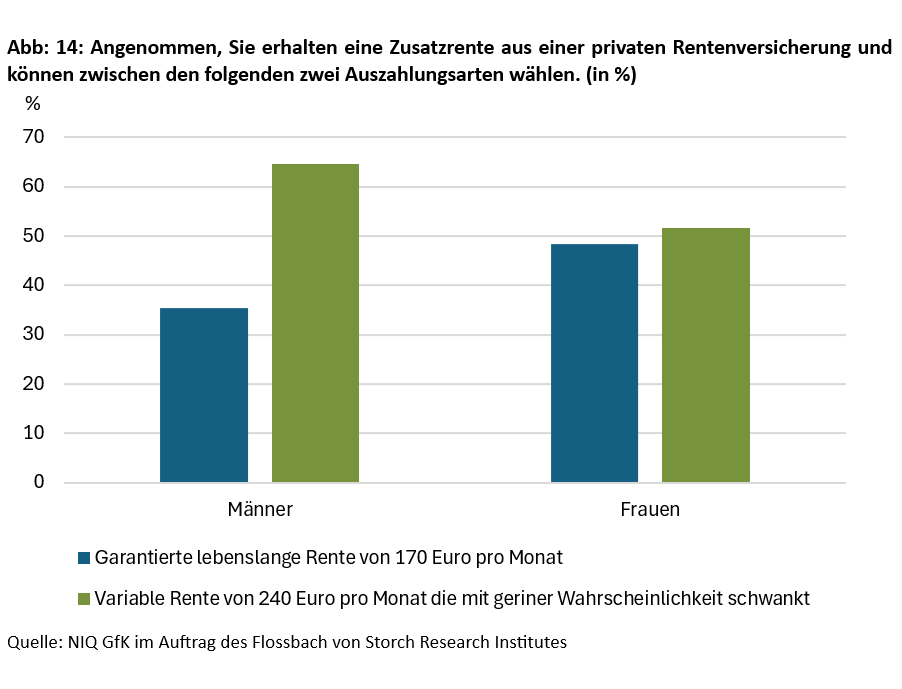

Ein zweites Hoffnungszeichen bietet die betriebliche Altersvorsorge. Sie könnte als eine Brücke zu einer stärkeren Aktienkultur dienen. Gut 30 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, über eine betriebliche Altersvorsorge zu verfügen. Auch in diesem Bereich ist die Diskussion um die Risikoaversion der Deutschen relevant. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Strategien, wie man eine betriebliche Rentenversicherung ausgestalten kann, die feste Leistungszusage (Defined Benefit) und die feste Beitragszusage (Defined Contribution). Bei Defined Benefit garantiert der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine feste Rentenhöhe. Bei Defined Contribution verpflichtet sich der Arbeitgeber nur zur Einzahlung eines festen Beitrags. Die spätere Rente hängt vom Anlageerfolg ab.

Die Defined Benefit- Variante ist sicher, aber teuer und unflexibel, da größtenteils festverzinslich angelegt wird. Defined Contribution ist chancenorientiert, aber risikoreicher, hier können Investitionen in Aktien größere Chancen eröffnen. Wir haben die Umfrageteilnehmer vor ein entsprechendes Szenario gestellt und wollten wissen, welche Form sie präferieren (Abb. 14). Das Ergebnis zeigt, dass sowohl Männer als auch Frauen mehrheitlich eine variable höhere Auszahlung bevorzugen.

5. Fazit

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Deutschen beim Thema Geldanlage in einem Spannungsfeld zwischen Vorsicht und Notwendigkeit stehen. Einerseits bleibt die Altersvorsorge das wichtigste Sparziel, andererseits hemmen Risikoaversion und Verlustaversion eine konsequent renditeorientierte Geldanlage. Gleichzeitig wirkt die Sorge vor Inflation als zusätzlicher Anreiz für das Sparen, aber auch als Hürde, da klassische, sichere Produkte den Kaufkraftverlust nicht kompensieren können.

Frauen zeigen sich risikoaverser als Männer. Doch Vorsicht ist nicht immer und überall ein Nachteil. Sie führt oft zu überlegterem Handeln. Wenn mehr Frauen in Aktien investieren, könnten sie dazu beitragen, das negative Image der Aktie noch weiter zu verbessern.

Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, wie es gelingt, das Finanzwissen breiter Bevölkerungsschichten zu stärken, Transparenz über Chancen und Risiken herzustellen und den Zugang zu renditestarken, aber dennoch verantwortungsvollen Anlageformen zu erleichtern. Nur wenn es gelingt, das Vertrauen in kapitalgedeckte Vorsorgeinstrumente zu stärken, können die Deutschen ihre Sparanstrengungen wirksam gegen Inflation absichern und langfristig eine solide Altersvorsorge aufbauen.

Literatur

Deutsche Bundesbank (2025) Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal 2024, Pressenotiz.

Kahnemann, Daniel (2011) Schnelles Denken- langsames Denken, München: Siedler Verlag.

Mackenroth, Gerhard (1952) Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan, Hamburg: Verlag Kurt Vowinckel.

Modigliani, Franco (1954) Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data, in: Post-Keynesian Economics, herausgegeben von Kenneth K. Kurihara.

Niessen-Ruenzi, Alexandra et al. (2025) Financial Socialization and the Gender Investment Gap, siehe: www.bwl.uni-mannheim.de/media/Lehrstuehle/bwl/Niessen-Ruenzi/Gender_Differences_in_Financial_Socialization__1_.pdf

Rürup, Bert (2016) Mackenroths Theorem: Ein Zombie der Rentenpolitik. Handelsblatt Research Institute.

Sapienza, Paola et al. (2009) Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone, PNAS, Vol. 106, Nr 36.

Stark, Oded (2015) Gender differentiation in risk-taking behavior: On the relative risk aversion of single men and single women, ZEF Discussion Papers on Development Policy, No. 206.

______________________________________

1 Die Umfrage wurde von der NIQ GfK im Auftrag des Flossbach von Storch Research Institutes durchgeführt. Befragt wurden 1000 repräsentative Teilnehmer zwischen 18 und 74 Jahren in einer Onlinebefragung.

2 Modigliani, Franco (1954) Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data.

3 Mackenroth, Gerhard (1952) Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan.

4 Rürup, Bert (2016) Mackenroths Theorem: Ein Zombie der Rentenpolitik.

5 Deutsche Bundesbank (2025) Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal 2024, Pressenotiz.

6 Sapienza, Paola et al. (2009) Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone.

7 Stark, Oded (2015) Gender differentiation in risk-taking behavior: On the relative risk aversion of single men and single women.

8 Niessen-Ruenzi, Alexandra et al. (2025) Financial Socialization and the Gender Investment Gap.

9 Kahnemann, Daniel (2011) Schnelles Denken- langsames Denken.

10 Ibid. S.389 ff.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.