KOMMENTAR. Frankreich und Großbritannien kämpfen mit überbordender Staatsverschuldung und politischer Verdrossenheit. Doch eines wird zur Tugend gezwungen, das andere zur Untätigkeit verführt.

🎧Für Podcast-Liebhaber: Der Kommentar als KI-generierter Podcast (Generiert durch NotebookLM)

„Es war die beste und die schönste Zeit, ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter des Verzweifelns. Wir hatten alles, wir hatten nichts vor uns; wir steuerten alle unmittelbar dem Himmel zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung“. So beginnt Charles Dickens „Geschichte zweier Städte“. Gemeint sind London und Paris im 18. Jahrhundert. „Mit Frankreich,“ so Dickens weiter, „ging es ungemein glatt und hurtig bergab, indem es Papiergeld machte und es verjubelte…In England konnte man sich auf Ordnung und öffentlichen Schutz nicht eben viel zugute tun. Verwegene Einbrüche durch bewaffnete Kerle und Beraubungen auf offener Straße kamen selbst in der Hauptstadt fast jede Nacht vor.“

Dickens poetische Beschreibung des Zeitgefühls in der früheren Zeit des Umbruchs erzeugt heute Resonanz. Unsere Gegenwart ist zwar anders, aber sie reimt sich auf die von Dickens heraufbeschworene Vergangenheit. Nicht nur, dass wir das Gefühl kennen, „unmittelbar dem Himmel und auch der entgegengesetzten Richtung“ zuzustreben, sondern Frankreich und Großbritannien stecken wieder in Schwierigkeiten, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zu damals: Die Währungsunion schützt Frankreich vor dem globalen Finanzmarkt, während Großbritannien allein dasteht. Mit diesem Schutz ist der Druck zur Anpassung auf Frankreich viel geringer als auf Großbritannien. Das dürfte sich für Frankreich als schwerer Nachteil erweisen.

Schulden über Schulden…

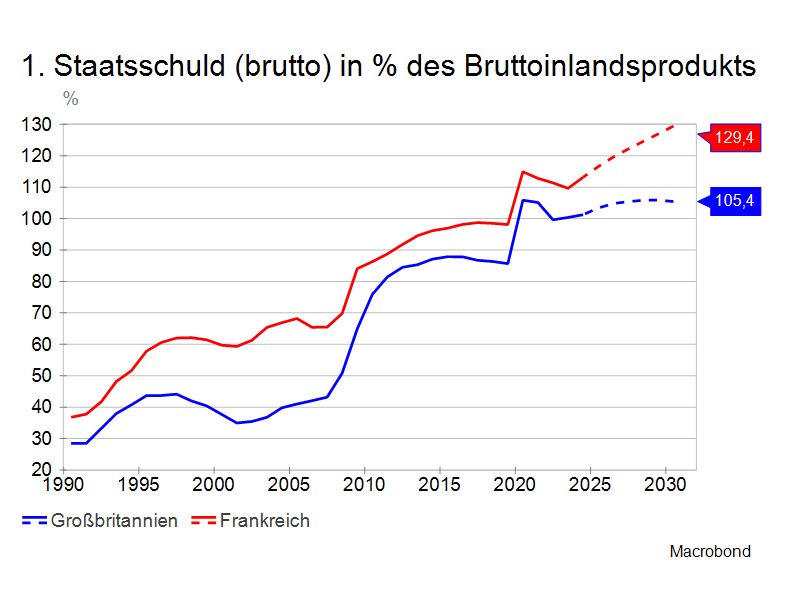

Beginnen wir mit den Gemeinsamkeiten. Beide Regierungen haben sich hoch verschuldet. Frankreich hat seine Staatsschuldenquote seit dem Jahr 2010 um gute 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf für dieses Jahr geschätzte 116,5 Prozent erhöht, in Großbritannien stieg sie um 27,5 Prozent des BIP auf 103,4 Prozent (Grafik 1). Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die Verschuldung in Frankreich bis zum Jahr 2030 kräftig weiter steigt, während sie in Großbritannien auf hohem Niveau verharrt.

Für die Prognose der Staatsschuldenquoten sind vier Variablen entscheidend: Der reale Zins (r), das reale Wachstum (g), der Anfangsstand der Schuldenquote und der primäre Haushaltssaldo (also vor Zinszahlungen) des Staates.1 Der IWF erwartet, dass das primäre Haushaltsdefizit des französischen Staates in den Jahren von 2025 bis 2030 im Schnitt 3 Prozent des BIP beträgt. Von 3,2 Prozent des BIP dieses Jahr steigt es auf 3,5 Prozent in 2027 und geht dann bis 2020 leicht auf 3,0 Prozent zurück. Nimmt man an, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum in diesen Jahren 1 Prozent beträgt, dann ist die vom IWF für 2030 prognostizierte Schuldenquote von 129,4 Prozent nur möglich, wenn der Realzins 0,4 Prozent und r-g also minus 0,6 Prozent betragen. Da ohne Interventionen der Politik jedoch r>g gelten sollte,2 scheint der IWF auf Eingriffe der Europäischen Zentralbank zur Senkung des Realzinses zu vertrauen.3 Eine derartige Intervention zur Manipulation des Zinses wird im Allgemeinen „Finanzielle Repression“ genannt.

Dagegen erwartet der IWF vom britischen Staat, dass er sein primäres Haushaltsdefizit von 1,6 Prozent des BIP dieses Jahr in einen Überschuss von 0,7 Prozent des BIP im Jahr 2030 wandelt. Bei einem Trendwachstum von ebenfalls 1 Prozent und einem primären Haushaltsdefizit von durchschnittlich 0,1 Prozent des BIP in 2025-2030 impliziert die IWF-Projektion einer Schuldenquote von 105,5 Prozent in 2030 einen realen Zins von 1,3 Prozent im Prognosezeitraum. Im Gegensatz zu Frankreich gilt für Großbritannien also r-g = plus 0,3 Prozent. Die Marktbedingung r>g ist erfüllt (was auf die Abwesenheit von Finanzieller Repression schließen lässt).

…mit mäßigem Wachstum der Wirtschaft

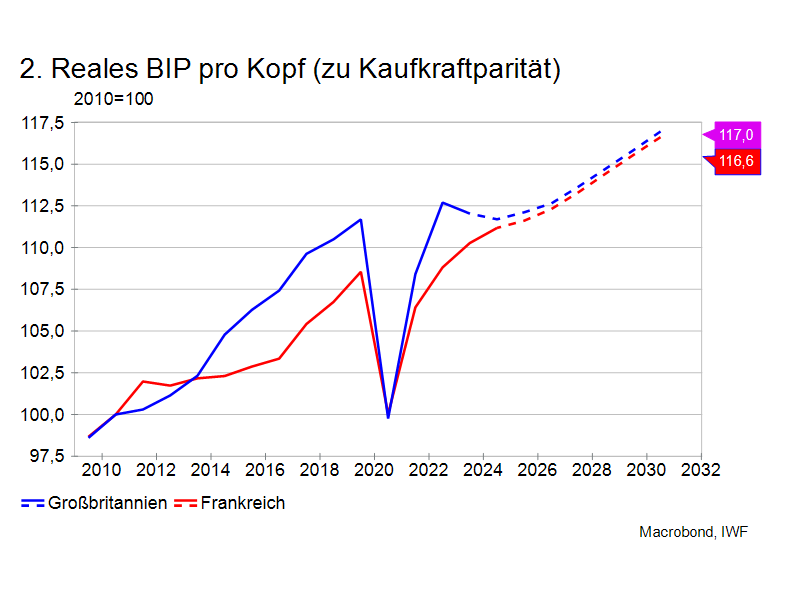

Mit 0,7 Prozent in Frankreich und (trotz des Brexits im Jahr 2016) 0,8 Prozent in Großbritannien war das durchschnittliche jährliche Wachstum der Produktivität gemessen als reales BIP pro Kopf in der Zeit von 2010 bis 2025 in beiden Ländern ungefähr gleich bescheiden. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass sich das jeweilige BIP pro Kopf (mit einer gemeinsamen Rate von 0,9 Prozent) bis 2032 beinahe parallel weiterentwickelt (Grafik 2).

Dank des Bevölkerungswachstums stieg das reale Bruttoinlandsprodukt in Frankreich in der Zeit von 2010 bis 2025 jedoch um 1,1 Prozent pro Jahr, in Großbritannien sogar um 1,5 Prozent. Für die kommenden fünf Jahre geht der IWF von geringerem Bevölkerungswachstum aus. In Frankreich soll das reale Bruttoinlandsprodukt mit 0,8 Prozent pro Jahr kaum mehr steigen als das BIP pro Kopf. Großbritannien kommt dagegen in der IWF-Prognose (dank zunehmender Bevölkerung) auf ein höheres Wachstum von 1,2 Prozent pro Jahr.

Politik im Umbruch

Auf den ersten Blick sieht die politische Lage in beiden Ländern sehr verschieden aus. In Frankreich führt eine politische Blockade zu Instabilität und Kontrollverlust über die Staatsfinanzen. Die gegenwärtige Regierung von Premierminister Sébastien Lecornu verfügt im Parlament weiterhin über keine stabile Mehrheit und hält sich nur mühsam im Amt. Kürzlich überstand sie nur knapp ein Misstrauensvotum, indem sie eine Verwässerung der Rentenreform in Aussicht stellte. Gleichzeitig ringt sie mit der Haushaltskonsolidierung, die aufgrund der Konzessionen an die Verteidiger der überaus üppigen staatlicher Sozialleistungen kaum vorankommt.

In Großbritannien regiert Keir Starmer dagegen mit klarer Mehrheit. Doch steht seine Labour-Partei nicht geschlossen hinter ihm. Auch hier stehen die Staatsfinanzen unter Druck, weil es der Regierung schwerfällt, die Sozialausgaben einzudämmen. Da befürchtet wird, dass Steuererhöhungen das ohnehin schwache Wachstum vollends abwürgen könnten, flüchtet sich die Regierung in die Verschuldung.

Die politische Blockade in Frankreich und die Ängstlichkeit der Regierung in Großbritannien sind Wasser auf die Mühlen der Protestparteien. Laut einer aktuellen Umfrage von Opinium vom 10. Oktober 2025 liegt Reform UK, die Partei des Brexit-Befürworters Nigel Farage, bei 32 Prozent, die regierende Labour Party bei 22 Prozent, und die Conservative Party bei 18 Prozent. Nur noch wenig Zuspruch haben die Liberal Democrats (11 Prozent) und die Green Party of England and Wales (10 Prozent). Aufgrund des Mehrheitswahlrechts hätte, Stand heute, „Reform“ eine gute Chance, die nächste Regierung zu stellen. Dass die Staatsfinanzen dann solider würden, ist fraglich. Reform UK will große Steuerentlastungen für Bürger und Unternehmen, aber wie diese Maßnahmen finanziert werden sollen, bleibt unklar.

In Frankreich würden laut einer Umfrage des Instituts Ifop aus dem Oktober 2025 rund 35 Prozent der Wähler dem Rassemblement National ihre Stimme geben. Damit ist die Partei von Marine Le Pen heute die stärkste politische Kraft. Ob sie das bei Neuwahlen jedoch in eine regierungsfähige Mehrheit umsetzen könnte, bleibt angesichts der zersplitterten politischen Lage unklar. Auch wenn dies gelingen würde, sind die Aussichten für die Konsolidierung der Staatsfinanzen nicht gut. Wie Reform UK verspricht der RN umfangreiche Steuerentlastungen, und bleibt bei deren Finanzierung unklar. Sein Widerstand gegen die Sparpläne der Minderheitsregierungen von Emmanuel Macrons Partei Renaissance verheißt für die Staatsfinanzen jedoch nichts Gutes, sollte der RN tatsächlich an die Regierung kommen.

Populistische Parteien profitieren von Missständen. Je länger die Lösung der Probleme verschleppt wird, desto stärker werden sie und kommen schließlich an die Macht. Dort angekommen, verschlechtern sie die Lage, statt sie zu verbessern. Wie eine Untersuchung der Ökonomen Manuel Funke, Moritz Schularick und Christoph Trebesch zeigt, fällt das reale BIP pro Kopf im Vergleich zu einem Referenzpfad über 15 Jahre um 15 Prozent, wenn linke Populisten regieren, und um 10 Prozent, wenn rechte die Macht errungen haben.4

Wo sind die „Bond Vigilantes“?

Trotz der Gemeinsamkeiten und manchen Vorteilen sind die Zinsen in Großbritannien mit rund 4,7 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen deutlich höher als in Frankreich, wo sie nur 3,4 Prozent betragen. Außerdem ist der Wechselkurs des britischen Pfunds zum Euro im Verlauf dieses Jahres um beinahe 6 Prozent gefallen, was einen Anstieg der Inflation auf 3,8 Prozent im September zur Folge hatte. Zwar hat Großbritannien eine etwas schwächere außenwirtschaftliche Leistungsbilanz als Frankreich, aber das dürfte nicht ausreichen, um die Zinsdifferenz und die Abwertung des Pfundes zu erklären.

Wahrscheinlicher ist, dass sich Frankreich hinter dem Schutzschild der Währungsunion verstecken kann, während Großbritannien den Druck der Finanzmärkte durch die „Bond Vigilantes“ fürchten muss.5 Solidere Staatsfinanzen in anderen Euroländern halten für Frankreich die Zinsen niedrig und den Euro stabil. Das scheinen die Prognostiker des IWF ähnlich zu sehen, nehmen sie doch eine für die finanzielle Repression typische Zins-Wachstum Konstellation für Frankreich (nicht aber für Großbritannien) an, bei der der reale Zins unter der realen Wachstumsrate liegt.

Oft sorgen die „Bond Vigilantes“ jedoch für die Rückkehr zu solider Fiskalpolitik. Diese Erfahrung machte die britische Premierministerin Liz Truss im Oktober 2022, deren defizitsteigernde Steuersenkungspläne eine Finanzkrise auslösten, die sie nach nur 49 Tagen im Amt zum Rücktritt zwang. Auch das sozialistische Experiment des französischen Präsidenten François Mitterand Anfang der 1980er Jahre scheiterte am Widerstand der Finanzmärkte, die mit Währungskrisen und Zinssteigerungen bis auf 17 Prozent eine wirtschaftspolitische Kehrtwende erzwangen. Vermutlich war diese Erfahrung politischer Ohnmacht gegenüber den „Bond Vigilantes“ einer der Gründe, die Mitterand Jahre später motivierte, Deutschland die Währungsunion abzuringen.6

Gegenwärtig scheint es, dass sich Frankreich mit der Einhegung seiner außer Kontrolle geratenen Fiskalpolitik viel Zeit lassen will, während die Regierung in London um Lösungen ringt – daher wohl auch die Erwartung des IWF, dass sich der Primärsaldo des britischen Staatsbudgets vom gegenwärtigen Defizit bis 2030 in einen Überschuss wandelt, während er in Frankreich in der IWF-Prognose bedrohlich hoch bleibt.

Die früheren Befürchtungen sind also eingetreten, dass der von der Währungsunion gewährte Schutz vor den Finanzmärkten einzelne Länder zur Überschuldung des Staates verführen wird. Vermutlich ist es auch kein Zufall, dass die Mitgliedschaft in der EWU überwiegend von Ländern mit schwachen Staatsfinanzen (wie Italien) angestrebt wurde, während andere Länder mit soliden Staatsfinanzen (wie Schweden und Dänemark) sich bis heute fernhalten. Als die Überschuldung – wie vor der ersten Eurokrise – nur die „Peripherie“ betraf, konnte der Schaden mit einer Kraftanstrengung der großen Länder und europäischen Institutionen noch behoben werden. Frankreich, das mit Italien den dritten Platz in der globalen Rangliste der Größe der Anleihemärkte belegt, kann mit den fiskalpolitischen Instrumenten der ersten Eurokrise jedoch nicht mehr gerettet werden.

“Déjà vue all over again?”

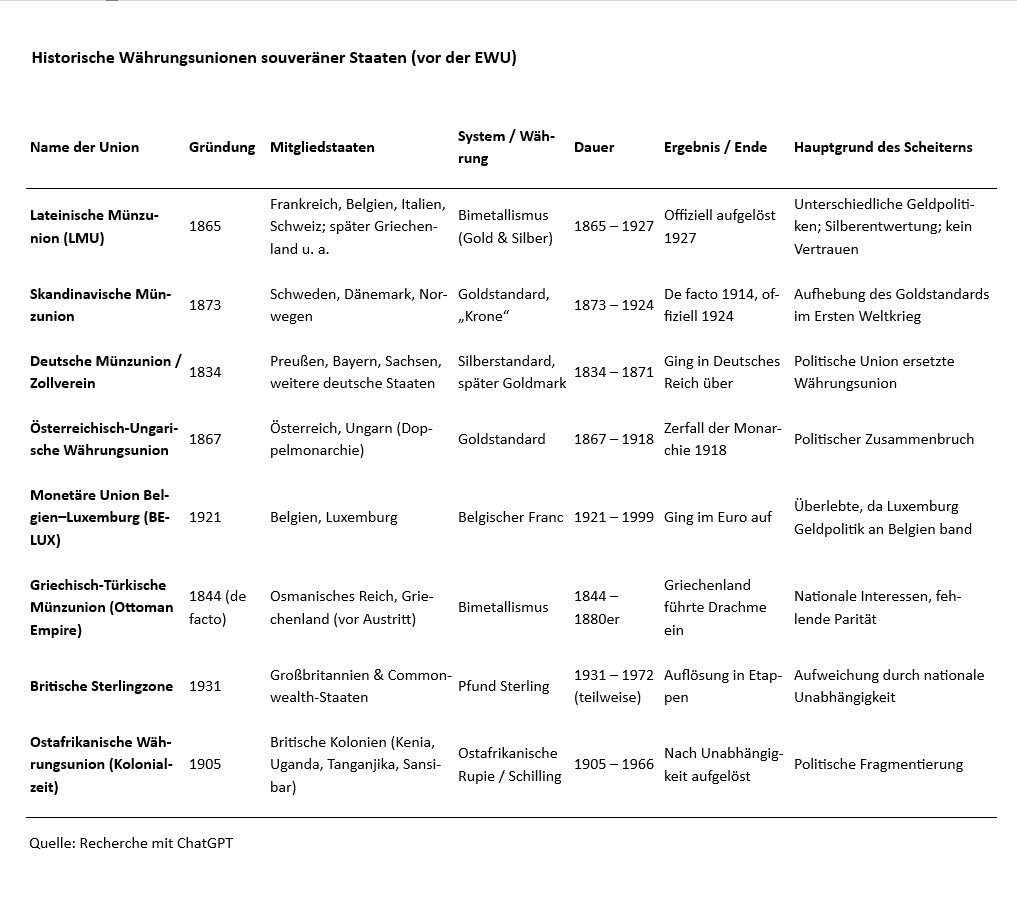

Vor der EWU hat in der Geschichte noch keine Währungsunion souveräner Staaten überlebt. Entweder scheiterten sie, oder sie gingen in nationalstaatliche Währungen auf (siehe Appendix-Tabelle). Für die EWU von besonderem Interesse dürfte die Geschichte der lateinischen Münzunion (LMU) sein. Auf die Initiative Frankreichs 1865 gegründet, gelang es den Teilnehmerstaaten nicht, die nötige fiskalpolitische Disziplin aufzubringen, um die Währung vor der monetären Finanzierung der Haushaltsdefizite einzelner Staaten zu schützen. Prominente Missetäter waren (wie heute) Italien und Griechenland. Schließlich scheiterte die LMU an der Finanzierung des ersten Weltkriegs, die viele Staaten nur mit der Schaffung großer Mengen an ungedecktem Papiergeld bewältigen konnten.

Heute führt die finanzielle Unterstützung der Ukraine - gepaart mit der Notwendigkeit, die eigenen Verteidigungsbudgets erheblich zu erhöhen - und dem Unwillen, den aufgeblähten Sozialstaat zurückzustutzen - zu ähnlichem finanziellen Stress. Noch schützt der Verbund mit Deutschland in der Währungsunion die hochverschuldeten Staaten vor den „Bond Vigilantes“. Mit der anstehenden gewaltigen Neuverschuldung des deutschen Staates durch die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz dürfte dieser Schutz jedoch verloren gehen. Wie Frankreich schafft es auch Deutschland nicht, die Staatsausgaben an die radikal veränderten Anforderungen unserer Zeit anzupassen, und flüchtet in die übermäßige Verschuldung. Die Folge davon ist, dass der Euro den bisher von Deutschland gestellten fiskalischen Anker verlieren wird.

Von der LMU haben sich zuerst Länder wie die Schweiz getrennt, die auf hartes Geld und solide Staatsfinanzen einen höheren Wert legten als andere. Längerfristig könnte sich das in der EWU wiederholen.

Dickens Reloaded

Um 1775–1793, der Zeit, in der Dickes Geschichte zweier Städte spielt, standen sich zwei Welten gegenüber. In Frankreich zerstörte eine unterdrückte Gesellschaft schließlich das starre Ancien Régime, was in Terror, Staatsbankrott und Krieg führte. In Großbritannien begann eine anpassungsfähige Gesellschaft, den industriellen Aufschwung zu schaffen. London steht bei Dickens für Ordnung und Vernunft, Paris für Chaos und Rache. Aber Dickens fand auch, dass beide Gesellschaften damals große soziale Spannungen in sich trugen. Nur haben sie sich unterschiedlich entladen: destruktiv in Frankreich, produktiv in Großbritannien.

Die Gegenwart hat auf den ersten Blick mit dieser Vergangenheit nicht viel gemein. Aber bei genauerer Betrachtung lässt sich eine Ähnlichkeit doch erkennen: In Frankreich herrscht politische Blockade und es droht der Staatsbankrott. Die Strukturen sind so verhärtet und der Druck zur Anpassung von den Finanzmärkten dank der Währungsunion nicht groß genug, dass eine geordnete Lösung der Probleme möglich wäre. Schlussendlich dürfte eine ungeordnete, chaotische Bereinigung der Probleme kommen, die erheblichen Kollateralschaden nicht nur für die Währungsunion, sondern auch für die gesamte Europäische Union bringen könnte.

Zwar steht auch Großbritannien vor großen Herausforderungen, aber die Politik hat noch Handlungsspielraum. Die Finanzmärkte erzeugen den nötigen Druck zur Handlung. Folglich sind die Aussichten für Großbritannien deutlich günstiger als die für Frankreich.

1 Die Formel lautet Δdt= ⋅* dt−1−pbt, wobei d die Schuldenquote in % des BIP, pb der primäre Haushaltssaldo in % des BIP, r der reale Zins und g das reale Wirtschaftswachstum darstellen.

2 Die Ungleichung r>g folgt aus der Annahme, dass Wirtschaftssubjekte die Gegenwart höher bewerten als die Zukunft. Gilt r=g oder r<g, lassen sich Gegenwartswerte künftiger Cashflows nicht mehr berechnen, da es dann keine ökonomisch sinnvolle Zeitpräferenz gibt.

3 Der Realzins kann gesenkt werden, indem die Zentralbank den Nominalzins drückt (z.B. durch Anleihekäufe) oder steigende Inflation in Kauf nimmt. In der Regel kommt beides zusammen.

4 Populist Leaders and the Economy - American Economic Association.

5 Der Begriff „Bond Vigilante“ (im Deutschen wenig elegant mit „Anleihewächter“ übersetzt) wurde in den 1980er Jahren von dem Wall-Street-Ökonomen Ed Yardeni geprägt, um Investoren zu beschreiben, die Staatsanleihen verkaufen, wenn sie die Fiskalpolitik als inflationär oder unverantwortlich betrachten.

6 Eine noch wichtigere Rolle dürfte jedoch gespielt haben, dass Mitterand die wirtschaftliche und finanzielle Macht eines wiedervereinten Deutschlands einhegen wollte. Nach der Wiedervereinigung erwarteten Viele „blühende Landschaften“ in Ostdeutschland. Mitterand, der Frankreich schon von Westdeutschland überschattet sah, musste das bedrohlich erscheinen.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.