KOMMENTAR. Die Bank von Japan hat große Mengen Staatsanleihen und ETFs gekauft. Nun zeigt sich: Die großen Vermögensbestände schränken deren Unabhängigkeit bei der Wahrung der Preisstabilität ein.

Als KI-Podcast anhören (Generiert durch NotebookLM)

1. Zweifel an Zentralbankunabhängigkeit in USA und Japan

US-Präsident Donald Trump hat US-Zentralbankpräsident Jerome Powell öffentlich einem Dummkopf genannt. Er will mit der gezielten Neubesetzung von Posten mehr Einfluss auf die Fed gewinnen. Die Diskussion um die Zentralbankunabhängigkeit hat damit wieder an Fahrt gewonnen.

Doch nicht nur in den USA werden die Führungspositionen in den Zentralbanken von Politikern besetzt. In Japan kündigte Premierminister Shinzo Abe bereits im Januar 2013 unter dem Label Abenomics eine sehr expansive Finanz- und Geldpolitik an. Der von ihm ernannte Zentralbankpräsident Haruhiko Kuroda kaufte treu riesige Mengen an Staatsanleihen.

Inzwischen dürfte sich die Bank von Japan dadurch in eine Position gebracht haben, die eine Straffung der Geldpolitik auch ohne politischen Druck weitgehend unmöglich macht. Die Fähigkeit, auf Dauer unabhängig die Inflation bekämpfen zu können, ist dahin.

2. Japans Geldpolitik ist schon lange politisiert

Die Wurzeln des Problems gehen auf das Plaza-Abkommens im September 1985 zurück, das den japanischen Yen stark aufwertete. Die Bank von Japan senkte daraufhin die Zinsen, um den Aufwertungsschmerz abzudämpfen. Die Folge: eine Aktien- und Immobilienpreisblase, die Anfang der 1990er Jahre platzte, nachdem die Bank von Japan die Zinsen wieder erhöht hatte.

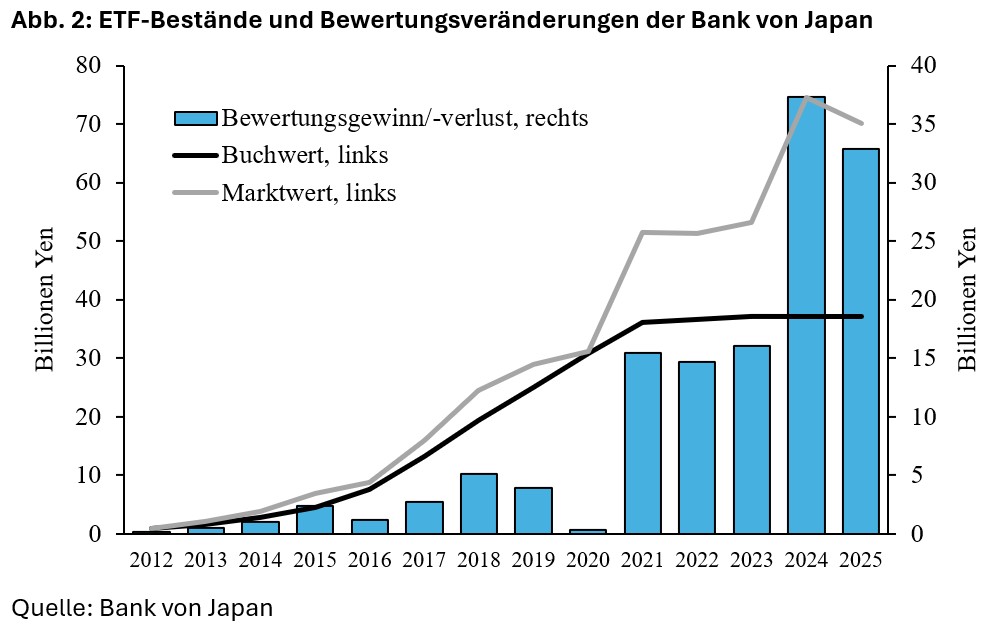

In der resultierenden Krise sah sich die Bank von Japan gezwungen, die Leitzinsen wieder und immer weiter auf schließlich – dauerhaft! – null abzusenken. Ab der Jahrtausendwende kaufte die Bank von Japan Staatsanleihen und ab 2010 (bis 2024) ETFs.

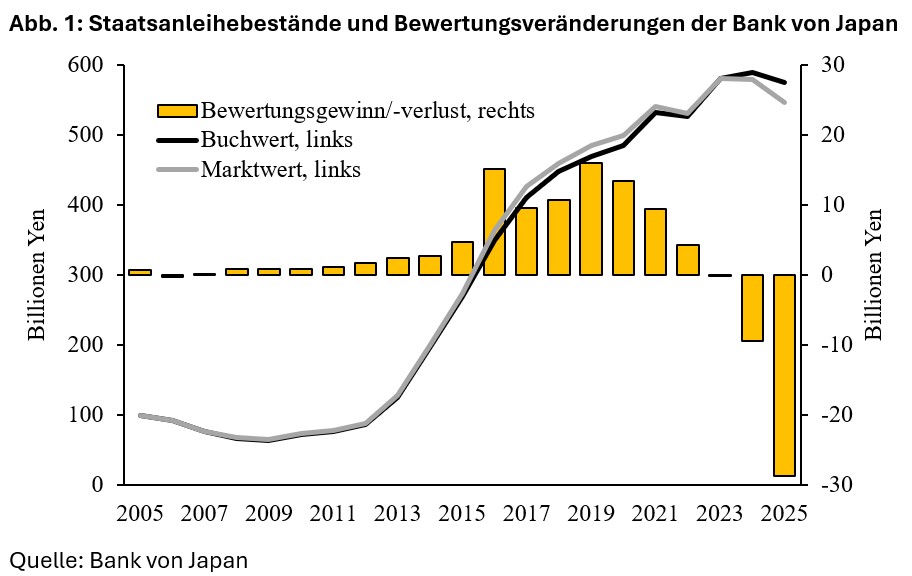

Am 30. Juni 2025 betrug die japanische Staatsverschuldung 1.332 Billionen Yen (7,8 Billionen Euro), was etwa 235 % des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei 9 Jahren und 6 Monaten, was die Längste unter den G7-Ländern ist. Die Bank von Japan hält Staatsanleihen im Gegenwert von 576 Billionen Yen (3,4 Billionen Euro). Die ETFs stehen mit einem Anschaffungswert von 37,2 Billionen Yen (219 Mrd. Euro) in ihrer Bilanz, wobei der Marktwert derzeit bei 70 Billionen Yen (412 Mrd. Euro) liegt.

3. Hohe Anleihebestände schaffen Risiken

Zwischen September 2016 und Dezember 2022 hat die Bank von Japan die Zinsen entlang der gesamten Zinsstrukturkurve bei null gehalten. Dann hat sie – als Fed und EZB ihre Geldpolitiken stark strafften – ihr Toleranzband für die Zinsen auf 10jährige Staatsanleihen schrittweise auf 1 Prozent erhöht – und im März 2024 die Steuerung beendet. Der Zins auf 10jährige japanische Staatsanleihen ist infolge auf derzeit 1,62 Prozent gestiegen, wohl vorwiegend bedingt durch die geldpolitische Straffung in den USA.

Selbst der geringe Anstieg der langfristigen Zinsen bringt Risiken mit sich. Für den hochverschuldeten japanischen Staat steigen die Zinslasten. Steigende Zinsen können auch dazu führen, dass der Yen aufwertet. Jede Yen-Aufwertung reduziert den Wert von Japan‘s immensen in Fremdwährung denominierten Auslandsanlagen gerechnet in Yen, so dass die Stabilität von Finanzinstituten und der Alterssicherung gefährdet ist (Schnabl und Schürmann 2024).

Aber auch der Bank von Japan selbst drohen hohe Bewertungsverluste auf die Staatsanleihen, die sie hält. Die rechnerischen Bewertungsverluste lagen nach Angaben der Bank von Japan im Jahr 2024 bei 9,4 Billionen Yen (55 Mrd. Euro). 2025 waren es allein bis März bereits 28,6 Billionen Yen (168 Mrd. Euro).

4. Die Bank von Japan in der Falle

Dafür hat die Bank von Japan wenig Vorsorge getroffen: Ihr Eigenkapital lag 2023 bei 100 Millionen Yen (588.000 Euro); Reserven und Rückstellungen bei 12,1 Billion Yen (71 Mrd. Euro). Nach Bank von Japan würde jeder Zinsanstieg bei den Staatsanleihen um einen Prozentpunkt die Verluste um 30 Billionen Yen (176 Mrd. Euro) erhöhen.

Zwar legt die Bank von Japan bei der Bilanzierung von Wertpapieren die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten zugrunde. Solange sie die Anleihen bis zur Endfälligkeit hält, muss sie damit keine Bewertungsverluste befürchten.

Doch ersetzt sie bei Fälligkeit die Anleihen nicht, dann käme das einer Erhöhung der langfristigen Zinsen gleich, die sowohl die potenziellen Bewertungsverluste als auch darüber hinaus den Marktwert ihrer ETF-Bestände reduzieren würde.

5. Die Handlungsfähigkeit ist stark eingeschränkt

Zwar kann eine Zentralbank im Gegensatz zu den Geschäftsbanken auch mit einem negativen Eigenkapital operieren. Doch muss eine Zentralbank hinsichtlich ihres Ziels der Inflationsbekämpfung handlungsfähig sein, woran es inzwischen Zweifel gibt.

Obwohl die Inflation in Japan auf 3,1 Prozent im Juli gestiegen ist und die Inflationsrate damit schon über drei Jahre über dem Zwei-Prozent-Inflationsziel liegt, ist der Leitzins nur auf 0,5 Prozent gestiegen. Die Bestände an Staatsanleihen werden nur minimal abgebaut und die Bank von Japan kauft im Gegensatz zu Fed und EZB immer noch Staatsanleihen.

Bei einer potenziellen Zinsanhebung würden sich die rechnerischen Bewertungsverluste der Staatsanleihen vergrößern. Wenn die Zinsanhebung auch zu einem Einbruch des japanischen Aktienmarktes führen würde, dann würden die aktuellen Bewertungsgewinne der ETFs schnell schwinden. Die Kombination würde die Glaubwürdigkeit der Zentralbank untergraben.

6. Nur geringe Anleihebestände garantieren Unabhängigkeit

Japans führender Fernsehsender NHK hat argumentiert, dass bei einer wachsenden Sorge über die finanzielle Solidität der Bank von Japan der Yen seine Glaubwürdigkeit verlieren könnte, wofür die aktuelle Schwäche des Yen gegenüber dem Euro und Dollar spricht. Es scheint also als hätten die übermäßigen Staatsanleihe- und ETF-Käufe die Unabhängigkeit der Bank von Japan bereits auf Dauer unterwandert.

Um ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen, müsste die Bank von Japan einen großen Teil ihrer Anleihebestände wieder abstoßen. Doch während Fed und EZB seit längerem ihre Anleihebestände deutlich absenken, ist die quantitative Straffung in Japan nur homöopathisch.

Zuletzt hat in Japan eine Diskussion eingesetzt, ob sich die Bank von Japan in ihrer Kommunikation nicht etwas mehr falkenhaft geben sollte. Über konkrete Zinserhöhungen scheint man gar nicht erst sprechen zu wollen. Den anderen großen Zentralbanken sollte dies eine Lehre sein, dass der übermäßige Kauf von Staatsanleihen immer mit Kosten bei der Unabhängigkeit verbunden ist.

Literatur

Schnabl, Gunther / Schürmann, Christof 2024: Zinserhöhungen und Stabilitätsrisiken: Japans geldpolitische Handlungsfähigkeit ist begrenzt.Flossbach von Storch Research Institute 20.8.2024.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.