STUDIE. Es gibt Anzeichen dafür, dass Unternehmen ihre Gewinne in die USA zurückführen. Dennoch ist der Effekt kaum auf die jüngste Zollpolitik zurückzuführen.

🎧Für Podcast-Liebhaber: In ca. 7 Minuten werden in unserem als KI-generierter Podcast (Generiert durch NotebookLM) die wichtigsten Punkte der Studie diskutiert.

Präsident Trump hat wiederholt betont, dass die Reindustrialisierung der US-Wirtschaft und die Rückführung von Arbeitsplätzen aus dem Ausland für ihn oberste Priorität haben. Als wichtigstes Instrument dafür nutzt er Importzölle. Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass Unternehmen ihre Gewinne in die USA zurückführen, ist der Effekt kaum auf die jüngste Zollpolitik zurückzuführen. Auch dürfte die Gesamtwirkung gering bleiben, was die Widersprüche in Trumps protektionistischer Politik offenbart.

Die unkonventionelle Logik der Handelspolitik

Das Standardargument für die Einführung von Zöllen ist der Schutz der heimischen Industrie vor ausländischer Konkurrenz, die Erhaltung inländischer Arbeitsplätze und die Förderung der Versorgungssicherheit des Landes, indem importierte Waren verteuert werden und damit Verbraucher und Unternehmen dazu angeregt werden, im Inland hergestellte Alternativen zu kaufen.

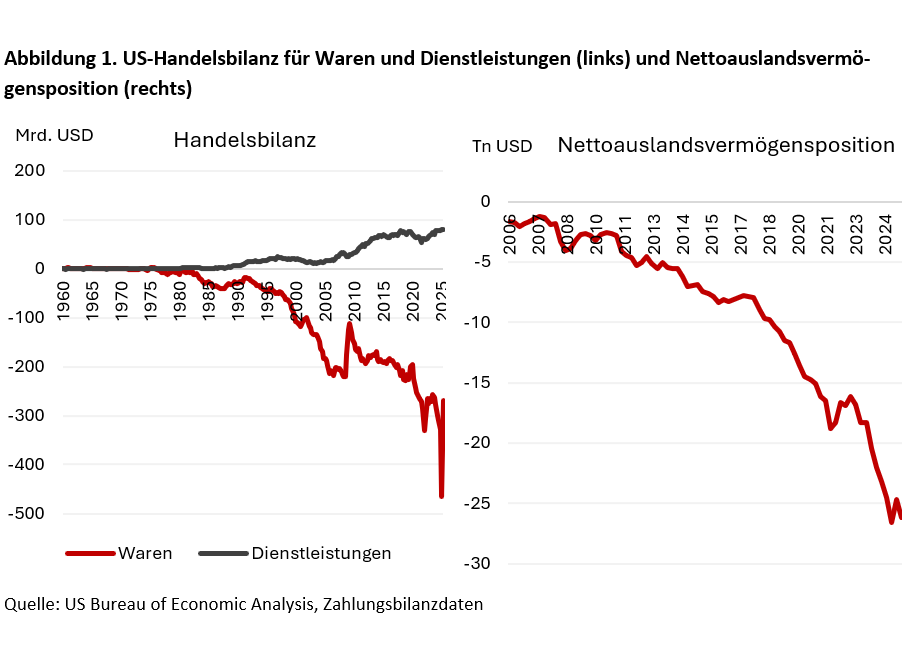

Die Logik hinter Donald Trumps Zöllen geht jedoch über diese traditionelle protektionistische Begründung hinaus. Anstatt Zölle lediglich als defensive Maßnahme gegen „unfairen” ausländischen Wettbewerb zu betrachten, hat die Trump-Regierung sie als proaktives industrie- (und fiskal-)politisches Instrument konzipiert, das darauf abzielt, die US-Wirtschaft und die globalen Produktionsmuster grundlegend umzugestalten. Dabei sollen sowohl US-amerikanische als auch ausländische Unternehmen ihren Beitrag leisten, indem sie stärker in den Vereinigten Staaten investieren und die inländische Produktion ausweiten. Aus dieser Sicht sollen Zölle die jahrzehntelange, durch die Globalisierung bewirkte Auslagerung von Arbeitsplätzen rückgängig machen, die letztendlich zu „großen und anhaltenden Handelsdefiziten der USA“ und einer kontinuierlichen Ausweitung der negativen Nettoauslandsposition (NIIP) in den USA geführt hat (Abb. 1).1

Diese Interpretation übersieht drei wichtige Fakten. Erstens sind die Leistungsbilanzdefizite der USA als Nettokreditnehmer der letzten Jahrzehnte unvermeidlich. Zweitens geht der anhaltende und beträchtliche Überschuss im Dienstleistungshandel häufig mit einem Handelsdefizit im Warenhandel einher.2 Stattdessen wird das Handelsdefizit der USA – sowohl insgesamt als auch bilateral mit jedem einzelnen Partner – fälschlicherweise nicht nur als Datenpunkt, sondern als Zeichen für das Versagen der Nation interpretiert. Dementsprechend argumentiert die Trump-Regierung, dass die USA ihre Produktionskapazitäten und ihre industrielle Basis chronisch gegen billigere Importe getauscht hätten. Der daraus resultierende wirtschaftliche Niedergang sei zu einem Problem der nationalen Sicherheit geworden und habe eine erhebliche Erhöhung der Zölle auf eine Vielzahl von Industriegütern erforderlich gemacht. Die Zölle werden als Instrument für die Reindustrialisierung der USA angesehen. Ihre Einführung würde die Inlandspreise für ausländische Waren erhöhen, Unternehmen dazu bewegen, ihre Produktionsaktivitäten zurückzuholen und ihre Lieferketten wieder stärker innerhalb der USA zu verankern. Allerdings – und drittens – wurden in den Entscheidungen, die zur Einführung der Zölle geführt haben, die betroffenen Unternehmen und Branchen nie richtig identifiziert, was es unmöglich macht, zu beurteilen, inwieweit die erhobenen Zölle den zugrunde liegenden „Notfällen” angemessen Rechnung tragen.3

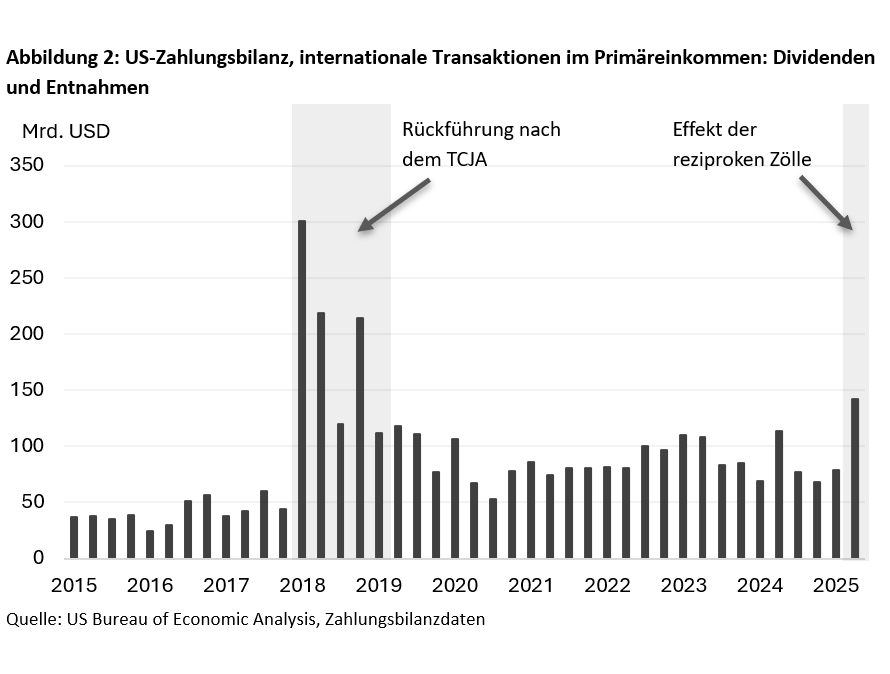

Ein lang gehegter Traum von der Reindustrialisierung

Donald Trumps Versprechen der Reindustrialisierung ist nicht neu – lediglich die politischen Instrumente haben sich in seiner zweiten Amtszeit geändert. Während der ersten Trump-Regierung zwischen 2017 und 2021 lag der Schwerpunkt mehr auf Steueranreizen. Konkret wurde mit dem Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) das System der weltweiten Besteuerung – das Unternehmen dazu veranlasste, Gewinne unter günstigeren Steuerbedingungen im Ausland zu belassen, durch ein quasi-territoriales System ersetzt: Einkünfte werden nur dort besteuert, wo sie erzielt werden, und unterliegen bei Rückführung in die USA nicht mehr der US-Steuer.4 Als Übergang zum neuen System führte der TCJA eine einmalige „Steuerbefreiung” für im Ausland gehaltene Unternehmensgewinne ein, unabhängig davon, ob diese Mittel tatsächlich zurückgeführt werden.5 Damit entfiel der steuerliche Anreiz, weiterhin Einkünfte im Ausland zu behalten. Die Logik war einfach: Durch die Senkung der Kosten für die Rückführung von Gewinnen sollte das neue Gesetz Mittel in inländische Investitionen, Produktion und die Schaffung von Arbeitsplätzen lenken. Während die realwirtschaftlichen Investitionseffekte gemischt waren, zielte dieser Ansatz direkt auf die finanziellen Anreize ab, die der Auslagerung ins Ausland zugrunde liegen, und zeigte eine spürbare Wirkung. Die Zahlungsbilanzdaten in Abbildung 2 zeigen, dass US-Unternehmen im Jahr 2018 rund 850 Milliarden US-Dollar zurückgeführt haben, was fast 80 Prozent der geschätzten Offshore-Erträge des Jahres 2017 entspricht (Smolyansky et al., 2019). Die Rückführung setzte sich 2019 in etwas geringerem Umfang fort, jedoch mit deutlich langsamerem Tempo. Allerdings stieg das Niveau der zurückgeführten Dividenden und Abzüge in der Zeit nach der TCJA im Vergleich zur Zeit vor der TCJA dauerhaft an.

Im Gegensatz dazu zielen die Zölle darauf ab, eine Repatriierung von Gewinnen von US-Unternehmen im Ausland dadurch zu erreichen, dass die Kosten der ausländischen Produktion erhöht werden, anstatt die Attraktivität inländischer Investitionen zu verbessern. Zölle führen tendenziell zu einem Anstieg der Inputpreise für US-Produzenten, bergen aber das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen mit Gegenzöllen und schaffen Unsicherheit für globale Lieferketten. Das sind Faktoren, die Unternehmen eher davon abhalten, ihre Produktion im Inland auszuweiten. Dementsprechend gibt es keine überzeugenden Anzeichen für eine signifikante Einkommensrückverlagerung durch US-Unternehmen (Abb. 2).

Heiße Luft statt Heimkehr?

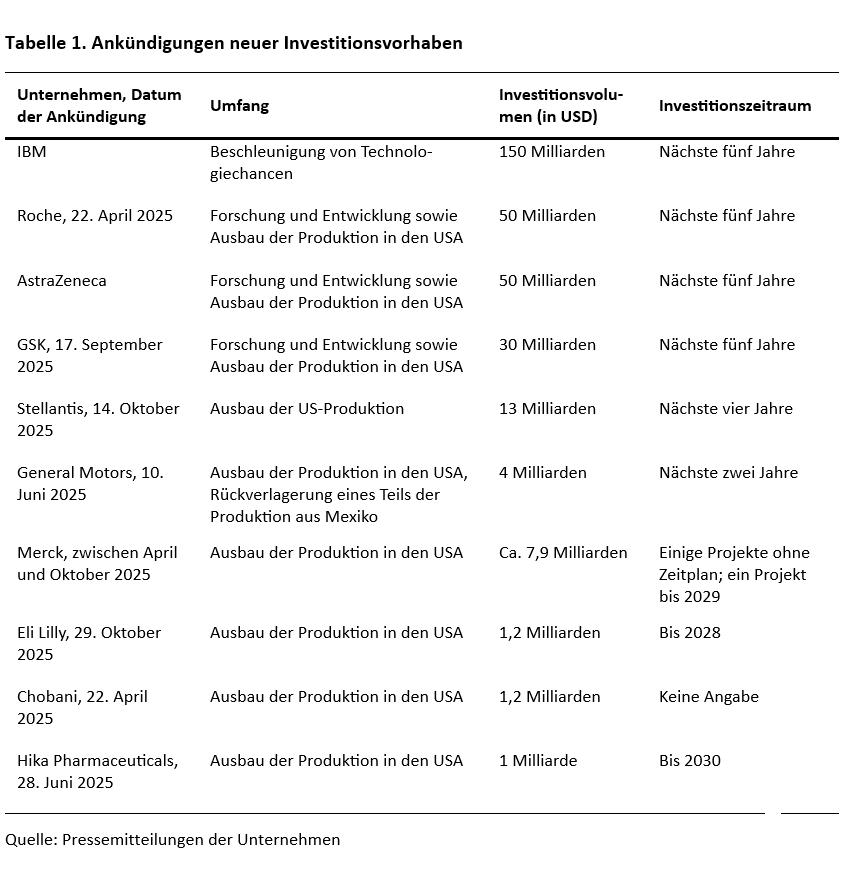

In seiner Rede auf einem Gipfeltreffen zur Reindustrialisierung in Detroit im Juli 2025 erklärte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer, dass „die derzeitige Zollstrategie von Präsident Trump bereits Früchte trägt”.6 Tatsächlich gibt es konkrete Fälle von Unternehmen, die neue Investitionsprojekte in den USA ankündigen. Zu den jüngsten Ankündigungen, die mit ausreichenden Details hinterlegt sind, gehören die Pläne von Stellantis, in den nächsten vier Jahren 13 Milliarden US-Dollar zu investieren, um seine Produktionskapazitäten in den USA um 50 Prozent zu erweitern, ohne jedoch direkt die Zölle als Grund zu nennen.7 In einer weiteren Vorzeigeinitiative kündigte General Motors (GM) an, in den nächsten zwei Jahren 4 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Produktion in den USA (in Michigan, Kansas und Tennessee) zu steigern. Ein Teil dieser Investition zielt darauf ab, die Aktivitäten von GM von Mexiko zurück in die USA zu verlagern.8 Laut Greer wurden bisher neue Investitionen in Höhe von 5,5 Billionen US-Dollar in den USA angekündigt. Das Gesamtinvestitionsvolumen dürfte jedoch auch Projekte umfassen, die schon vor April 2025 geplant waren und somit nicht in direktem Zusammenhang mit den relevanten Zollankündigungen am und nach dem „Liberation Day” stehen. Tabelle 1 listet die wichtigsten aktuellen Investitionspläne von US-Unternehmen auf, die nach dem 1. April 2025 angekündigt wurden.

Aus internationaler Investitionsperspektive könnten einige der angekündigten Investitionsprojekte auch eher markt- und strategische Motive verfolgen als eine politikgetriebene Rückverlagerung. Gemäß dem OLI-Modell von Dunning (1977, 1988) zielen ausländische Direktinvestitionen häufig auf große und dynamische Märkte sowie auf Standorte ab, die Zugang zu technologischen Innovationen und qualifizierten Arbeitskräften bieten. Angesichts der vergleichsweise besseren Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft und ihrer führenden Position bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz könnte es für Unternehmen und ausländische Regierungen wirtschaftlich sinnvoll sein, ihre Präsenz auf dem US-Markt auszubauen. Darüber hinaus bietet das allgemeine politische Umfeld in den Vereinigten Staaten derzeit vergleichsweise günstige Bedingungen für Investitionen. Reformen –Unternehmenssteuersenkungen, die Verschlankung des öffentlichen Sektors sowie weitreichende Deregulierungen – – haben das Investitionsklima in den USA deutlich verbessert. Auch wenn solche Maßnahmen nicht unumstritten sind, erhöhen sie die relative Attraktivität des Landes im Vergleich zu wichtigen Wettbewerbern wie China, Japan und der Europäischen Union, wo strukturelle Rigiditäten und eine langsamere oder weniger marktorientierte (China) Politikumsetzung weiterhin die Investitionsentscheidungen von Unternehmen belasten.

Obwohl sich all diese Politikmaßnahmen positiv auf die Produktion und die Beschäftigung in den USA auswirken könnten, gibt es Gründe, nicht nur hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit Trumps Zollpolitik, sondern auch hinsichtlich ihres Ergebnisses vorsichtig zu sein. Viele Maßnahmen befanden sich bereits lange vor den jüngsten Zollmaßnahmen in der Planung und spiegeln allgemeine Trends wie die Diversifizierung der Lieferketten nach der Pandemie, den technologischen Wandel im Automobil- und Pharmasektor sowie Anreize im Rahmen des Inflation Reduction Act sowie des CHIPS and Science Act. In keiner der Pressemitteilungen von Unternehmen, in denen die Investitionspläne angekündigt wurden, werden höhere Zölle als Grund für mehr Investitionen in den USA genannt.

Darüber hinaus erstreckt sich die Umsetzung solcher Projekte oft über mehrere Jahre und hängt von den globalen und nationalen Nachfragebedingungen, den Kostenstrukturen sowie der Regulierung und der Wirtschaftspolitik ab. Daher bleibt ungewiss, ob die geplanten Investitionen in den angekündigten Größenordnungen tatsächlich getätigt werden und ob sie letztendlich zu einem nachhaltigen Anstieg der inländischen Produktionskapazitäten und der Beschäftigung führen werden. Die abschließende Anmerkung von Stellantis zu seiner Investitionsankündigung in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar ist in dieser Hinsicht vielsagend: „Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Rather, they are based on Stellantis’ current state of knowledge, future expectations and projections about future events and are by their nature, subject to inherent risks and uncertainties. They relate to events and depend on circumstances that may or may not occur or exist in the future and, as such, undue reliance should not be placed on them."9

Schließlich mangelt es auch nicht an verschobenen oder stornierten Investitionsprojekten, die im direkten Zusammenhang mit der US-Zollpolitik standen. So beschloss beispielsweise Lucerne International, ein Aluminiumschmiede-Projekt zu verschieben und zu verkleinern, mit dem Arbeitsplätze von China nach Michigan zurückverlagert werden sollten. Darüber hinaus deutet eine Umfrage des ifo Instituts darauf hin, dass fast 30 Prozent der deutschen Unternehmen geplante Investitionen in den USA verschoben und etwa 15 Prozent der Unternehmen geplante Investitionsprojekte storniert haben, vor allem aufgrund der Unsicherheit über die US-Zollpolitik.10

Über die Ankündigungen des privaten Sektors hinaus haben auch verschiedene Länder Investitionszusagen in den USA gemacht. Zu den wichtigsten Investitionsankündigungen zählen die Zusage der Vereinigten Arabischen Emirate, in US-Rechenzentren zu investieren, diese zu bauen oder zu finanzieren, die Pläne Katars, in Technologie, Finanzdienstleistungen und Energie zu investieren, sowie die Zusage Japans, in verschiedene Industriezweige zu investieren, darunter Energie, künstliche Intelligenz, Elektronik, kritische Mineralien, Fertigung und Logistik.11 Doch wie bei Unternehmenszusagen sind auch diese nicht unbedingt verlässliche Indikatoren für tatsächliche Kapitalzuflüsse, da die Umsetzung nicht garantiert ist.

Die Rückverlagerung der Produktion ins eigene Land ist ein kostspieliger Balanceakt

Trotz der wiederholten Versprechen der Trump-Regierung, dass ein Reshoring-Boom bevorstehe, ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen weiterhin zögern werden, ihre Lieferketten zurückzuholen. Eine Kombination aus hohen, breit und willkürlich auferlegten Zöllen, hohen Arbeitskosten, restriktiver Einwanderungspolitik und wirtschaftspolitischer Unsicherheit macht die Entscheidung, die Produktion zurückzuholen, zu einem schwierigen Balanceakt.

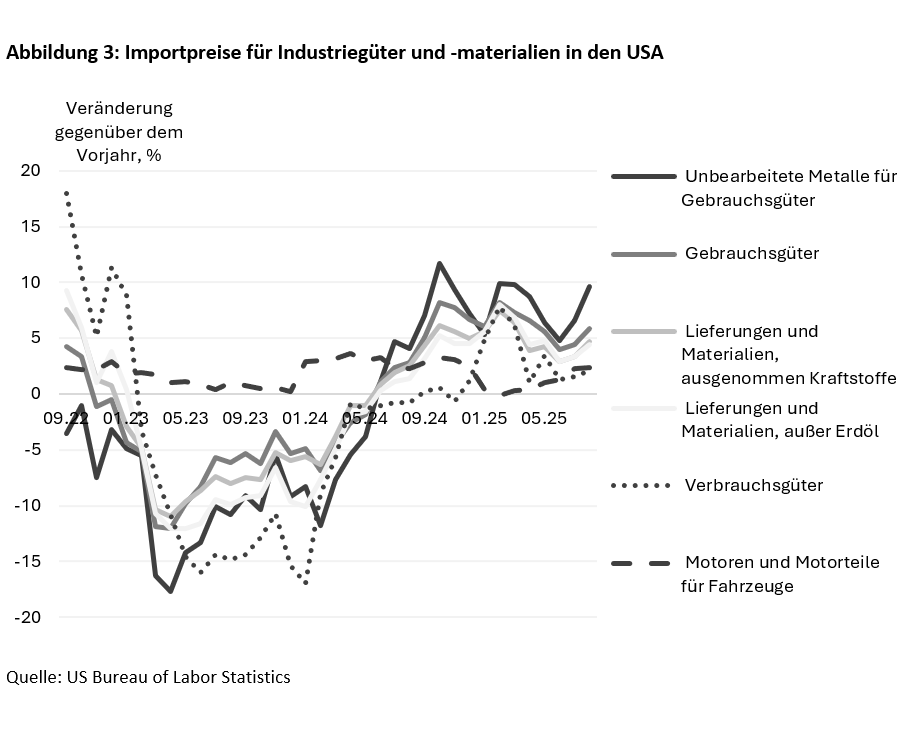

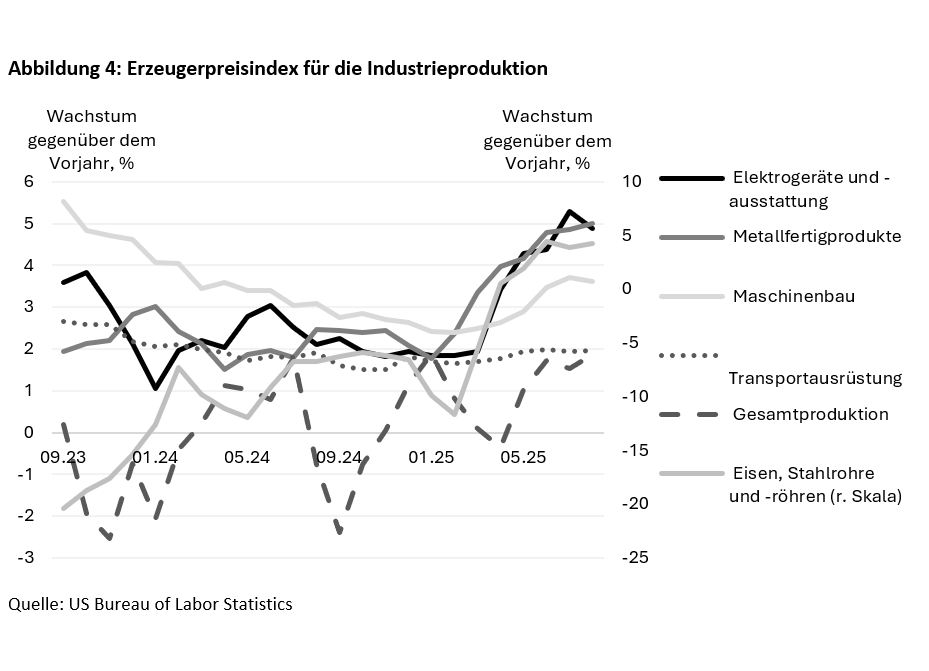

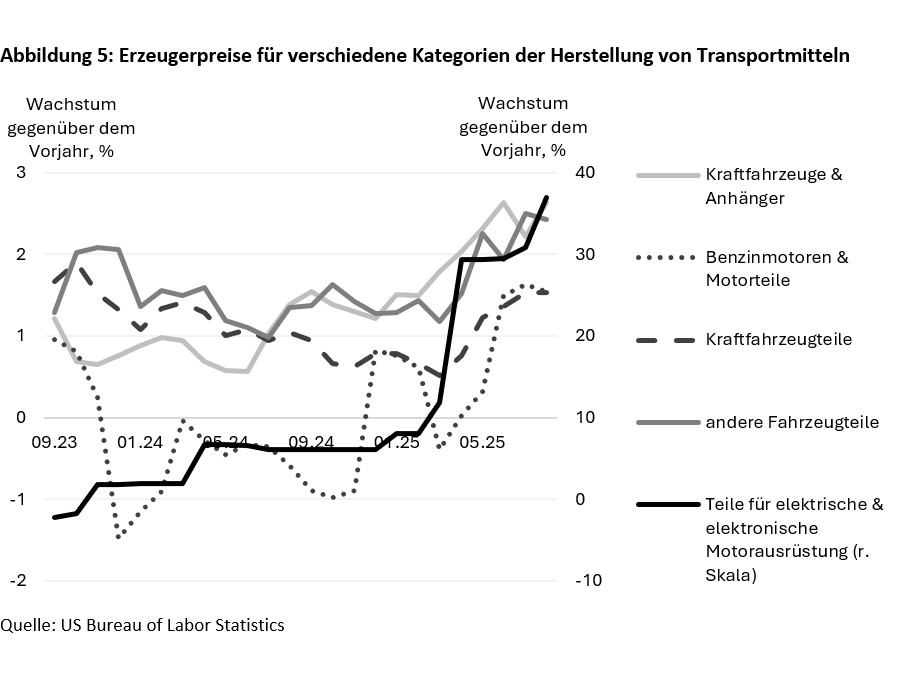

Die steigenden Produktionskosten, die sich aus den US-Zöllen auf eine Vielzahl von Produkten ergeben, gehören wahrscheinlich zu den größten Hindernissen für Reshoring-Entscheidungen. Obwohl es noch zu früh ist, um eindeutige Anzeichen für steigende Import- und Inputpreise zu erkennen, gibt es bereits erste Hinweise darauf. Die Importpreise für bestimmte wichtige Kategorien von Industrievorleistungen sind in den letzten Monaten gestiegen, wobei die stärksten Preisanstiege bei unfertigen Metallen im Zusammenhang mit langlebigen Gütern zu verzeichnen waren (Abb. 3). Dementsprechend hat sich die Dynamik der Erzeugerpreise in verschiedenen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes beschleunigt. Am stärksten betroffen sind die Bereiche Elektrogeräte und -ausrüstung, Metallprodukte sowie Eisen- und Stahlprodukte (Abb. 4). Die Erzeugerpreise für die breite Kategorie der Transportmittel sind bislang weitgehend stabil geblieben. Die Erzeugerpreise für spezifischere Fertigungsaktivitäten innerhalb dieses Sektors sind jedoch seit dem „Liberation Day” deutlich gestiegen. Insbesondere die Preise für die Herstellung von Teilen für elektrische und elektronische Ausrüstungen für Motoren sind nach April 2025 sprunghaft angestiegen, mit jährlichen Wachstumsraten von fast oder zuletzt sogar über 30 Prozent (Abb. 5).

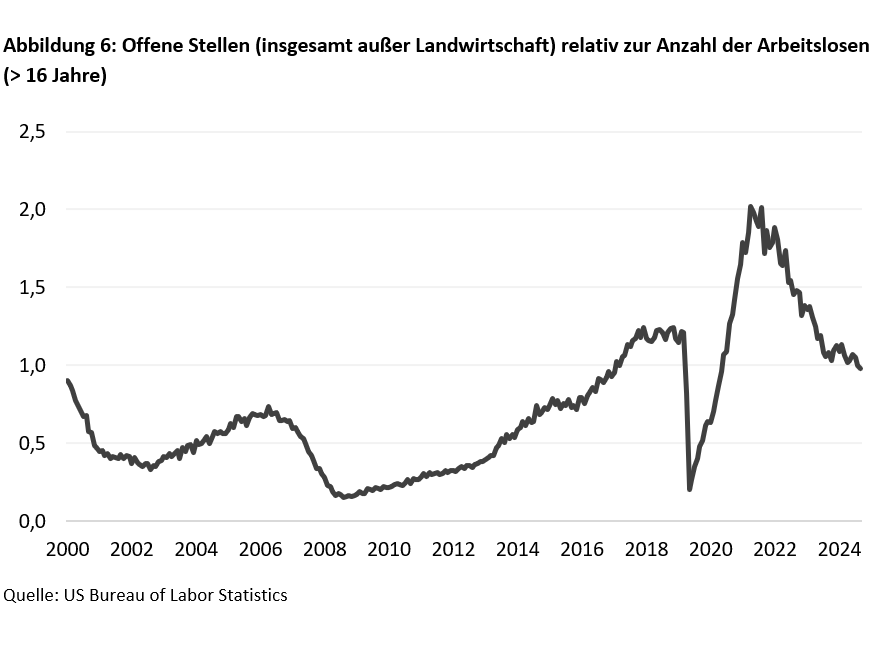

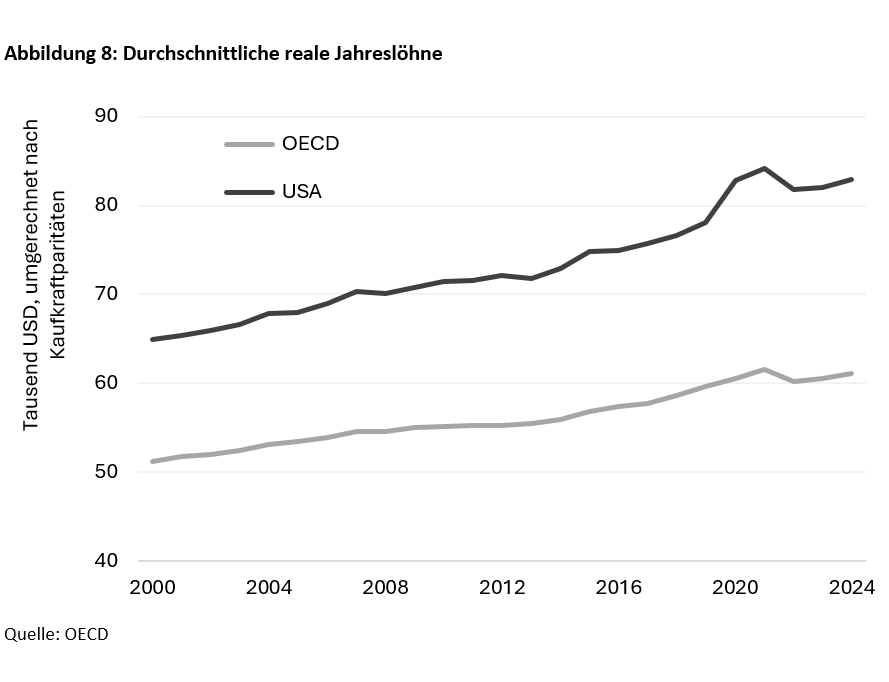

Neben den durch Zölle bedingten Kostensteigerungen sind auch die hohen und weiter steigenden Arbeitskosten – die eng mit dem Fachkräftemangel zusammenhängen – ein weiterer Faktor, der Unternehmen davon abhält, ihre Produktion in die USA zurückzuverlagern. Obwohl sich die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt gegenüber den Höchstständen nach der Pandemie entspannt hat, liegt sie weiterhin über dem Durchschnitt der Zeit vor der Pandemie (Abb. 6). Ähnlich verhält es sich mit den Arbeitskosten: Die jährlichen Wachstumsraten der durchschnittlichen Stundenlöhne liegen bei rund 4 Prozent (Abb. 7) und die durchschnittlichen Jahreslöhne sind in den USA weiterhin im internationalen Vergleich deutlich höher (Abb. 8). Die jüngsten restriktiven Einwanderungspolitiken – darunter strengere Visabestimmungen für hochqualifizierte Arbeitskräfte (z. B. H-1B-Visa), erhöhte Hürden für Zeitarbeits- und Saisonarbeitsprogramme sowie reduzierte Einwanderungsquoten insgesamt dürften die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt noch verschärfen, indem sie das Angebot an qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften weiter einschränken und damit den Lohndruck verstärken und die hohen Arbeitskosten aufrechterhalten.

Schließlich sind Unternehmen in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit hinsichtlich der Wirtschaftspolitik – einschließlich unvorhersehbarer Änderungen von Zöllen, instabiler Handelsabkommen und regulatorischer Rahmenbedingungen – viel weniger bereit, sich zu langfristigen Investitionen zu verpflichten. Die Realoption-Theorie legt nahe, dass bei hohen irreversiblen Kosten und unbekannten künftigen politischen Rahmenbedingungen der Wert des Abwartens steigt und Investitionen verzögert werden (McDonald & Siegel, 1986; Pindyck & Dixit, 1994). Empirische Studien stützen diesen Effekt: Wenn die wirtschaftspolitische Unsicherheit zunimmt, gehen die Investitionen auf Unternehmensebene und der Eintritt in neue Exportmärkte deutlich zurück (Handley & Limão, 2015, 2017; Chen et al., 2024). Wenn die Unsicherheit speziell Zölle und die Handelspolitik betrifft, ist dieser Effekt sogar noch ausgeprägter (Koopman, 2025). Die Unsicherheit über künftige Zollregelungen kann die Gesamtinvestitionen der Unternehmen innerhalb eines Jahres um etwa 2 % reduzieren, wobei die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe fast doppelt so stark betroffen sind (Caldara et al., 2020).

Fazit: Heiße Zölle, kalte Ergebnisse

Letztendlich sorgen Zölle möglicherweise eher für politische Hitze als für eine industrielle Wiederbelebung. Sie eignen sich zwar hervorragend für Wahlkampfslogans und Schlagzeilen über die „Rückkehr der Produktion ins eigene Land”, doch die wirtschaftliche Realität sieht anders aus. Anstatt eine breit angelegte Reindustrialisierung anzukurbeln, führen Zölle meist zu höheren Inputkosten, provozieren Vergeltungsmaßnahmen und verstärken die Unsicherheit – drei Faktoren, die langfristige, kapitalintensive Investitionen verhindert, die für eine Rückverlagerung erforderlich wären. Unternehmen verlagern ihre Fabriken nicht aufgrund von Präsidialdekreten oder patriotischen Appellen, sondern aufgrund stabiler Kostenstrukturen, der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und vorhersehbarer politischer Rahmenbedingungen. Angesichts hoher und unvorhersehbarer Zölle könnte es für Unternehmen besser sein, ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Zöllen zu verlagern, anstatt sie in die USA zurückzuholen. Vor diesem Hintergrund sind Zölle weniger ein Hebel für die Rückverlagerung als vielmehr eine Steuer auf wirtschaftliche Unternehmensambitionen: Sie schädigen die Wettbewerbsfähigkeit, die sie eigentlich wiederherstellen sollen. Wenn das Ziel darin besteht, die heimische Produktion wiederzubeleben, liegt der Weg dorthin nicht in Schutzwällen, sondern in mehr politischer Stabilität und Glaubwürdigkeit, die Produktivitätsgewinne fördern

Referenzen

Caldara, D., Iacoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A. und Raffo, A. (2020). Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unsicherheit in der Handelspolitik. Journal of Monetary Economics, 109: 38–59.

Chen, D., Hu, N., Liang, P. und Swink, M. (2024). Verständnis der Auswirkungen der Unsicherheit der Handelspolitik auf Innovationsinvestitionen auf Unternehmensebene. Journal of Operations Management, 70(2): 316-340.

Dunning, J. H. (1988). Explaining International Production. London: Unwin Hyman.

Dunning, J. H. (1977). Handel, Standort der Wirtschaftstätigkeit und multinationale Unternehmen: Auf der Suche nach einem eklektischen Ansatz. In: Ohlin, B., Hesselborn, P.-O., & Wijkman, P. M. (Hrsg.) The International Allocation of Economic Activity. London: Macmillan Press, S. 395-418.

Handley, K., & Limão, N. (2017). Politische Unsicherheit, Handel und Wohlstand: Theorie und Belege für China und die Vereinigten Staaten. American Economic Review, 107(9): 2731-2783.

Handley, K., & Limao, N. (2015). Handel und Investitionen unter politischer Unsicherheit: Theorie und fundierte Belege. American Economic Journal: Economic Policy, 7(4): 189-222.

Hirschman, A. O. (1980). Nationale Macht und die Struktur des Außenhandels (Erweiterte Ausgabe). University of California Press. (Originalwerk veröffentlicht 1945)

Kehoe, T. J., Ruhl, K. J. und Steinberg, J. B. (2018). Globale Ungleichgewichte und struktureller Wandel in den Vereinigten Staaten. Journal of Political Economy 126: 761-96.

Koopman, R. (2025) Die wahrscheinlichen mikro- und makroökonomischen Folgen einer einseitigen US-Handelspolitik. World Trade Review, 24(4):446-462.

McDonald, R., & Siegel, D. (1986). Der Wert des Abwartens bei Investitionen. The Quarterly Journal of Economics, 101(4): 707-727.

Pindyck, R. S. (1988). Irreversible Investitionen, Kapazitätswahl und der Wert des Unternehmens. The American Economic Review, 78(5): 969-985.

Smolyansky, M., Suarez, G., & Tabova, A. (2019). Rückführung von Offshore-Gewinnen durch US-Unternehmen: Erkenntnisse aus dem Jahr 2018. Board of Governors of the Federal Reserve System, FEDS Notes.

__________________________________________________

1 Die NIIP erfasst die Differenz zwischen den Auslandsvermögen eines Landes und den Auslandsschulden. Eine negative NIIP spiegelt eine Schuldnerposition eines Landes gegenüber dem Rest der Welt wider. Die NIIP der USA ist zwar seit langem negativ, dies spiegelt jedoch in erster Linie die Attraktivität des Landes als Ziel für globale Kapitalzuflüsse wider. Trumps Politik zielt möglicherweise nicht darauf ab, diese Zuflüsse an sich zu reduzieren, sondern ihre Struktur zu verändern – von Finanzinvestitionen zu Industrieinvestitionen –, um so Arbeitsplätze an der Wall Street durch Arbeitsplätze in Fabriken zu ersetzen, was im Einklang mit seinen Wahlversprechen steht.

2 Außerdem spiegeln Handelsdefizite grundlegende wirtschaftliche Strukturveränderungen wider, die sich auf die Leistungsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes auswirken. Konkret gibt es Belege dafür, dass der Verlust von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe in den USA größtenteils auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen ist (Kehoe et al., 2018).

3 Die Analyse in dieser Studie interpretiert Trumps Zollpolitik in erster Linie als protektionistisches Instrument zur Wiederherstellung der Beschäftigung in der heimischen Industrie. Es gibt auch eine geopolitische Lesart: Wie Hirschman (1980) für Deutschland in den 1930er Jahren gezeigt hat, kann Handelspolitik als Machtinstrument dienen. In diesem Sinne könnten Trumps Zölle weniger als Strategie zur Reindustrialisierung gesehen werden, sondern eher als Versuch, die Marktdominanz Amerikas und die Exportabhängigkeit seiner Partner auszunutzen, um andere politische Ziele zu erreichen??Diese Strategie ist erfolgreich in Europa und weniger erfolgreich in China. In dieser Analyse bleibt der Fokus jedoch auf den wirtschaftlich-industriellen Gründen, die Trump auch explizit so benennt.

4 Vor dem TCJA sah der Homeland Investment Act von 2004 eine vorübergehende „Steuersenkung” für rückgeführte Gewinne von 35 Prozent auf 5,25 Prozent für einen Zeitraum von einem Jahr zwischen November 2004 und Dezember 2005 vor.

5 Der einmalige Steuersatz beträgt 15,5 Prozent auf Gewinne und 8 Prozent auf reinvestierte Erträge.

6 Die gesamte Rede ist verfügbar unter: ustr.gov/about/policy-offices/press-office/speeches-and-remarks/2025/july/ambassador-jamieson-greer-remarks-reindustrialize-summit-detroit-michigan.

7 Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Oktober 2025.

8 Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Juni 2025.

9 Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Oktober 2025.

10 Ifo-Konjunkturumfrage vom Juni 2025.

11 Sowohl das japanische Handels- und Finanzministerium (https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/dialogue/251029_fact_sheet_1.pdf) als auch das Weiße Haus (https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/28195/) gaben eine Erklärung zu dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm ab, aber keines der beiden Dokumente enthält Einzelheiten zur Finanzierung, zum Zeitplan und zu den Umsetzungsphasen.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.