STUDIE. Führt eine alternde Gesellschaft zu geringen oder sogar negativen realen Zinsen? Die Antwort hängt davon ab, wen man fragt. Trotzdem sind negative Zinsen ohne staatliche Intervention nicht denkbar.

🎧Für Podcast-Liebhaber: Die Studie als KI-generierter Podcast (Generiert durch NotebookLM)

1. Wenige Kinder – geringe Zinsen?

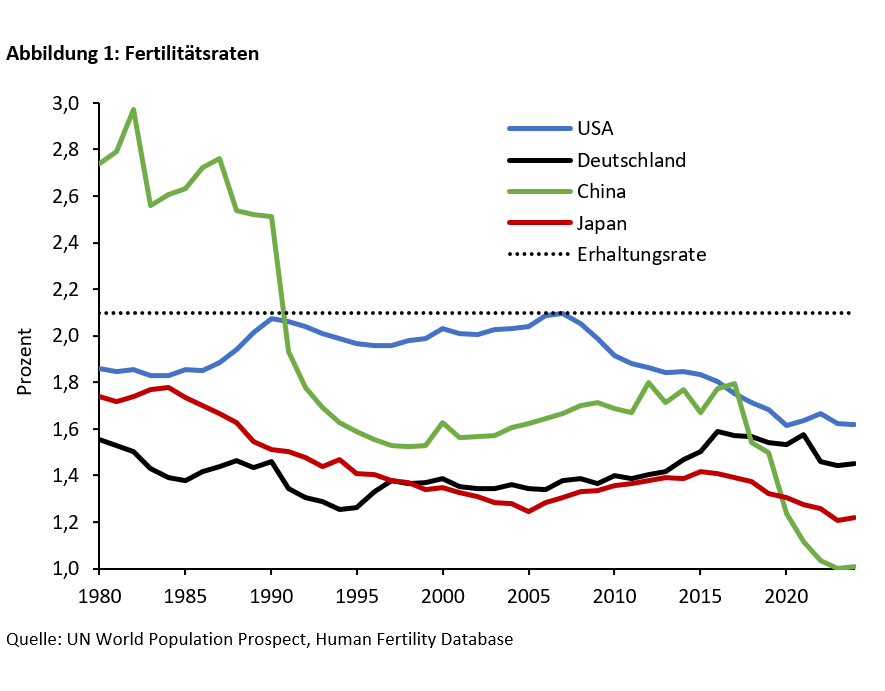

Die Gesellschaften der großen Industrieländer und vieler aufstrebender Volkswirtschaften altern. Die Anzahl der Kinder pro Frau liegt in den USA bei 1,62, in Deutschland bei 1,45, in Japan bei 1,22 und in China sogar nur bei 1,01 (siehe Abb. 1). Gleichzeitig ist die Lebenserwartung gestiegen. In Deutschland von 66,8 Jahren im Jahr 1950 auf heute 81,2 Jahre, in Japan sogar von 59,3 Jahren 1950 auf 84,2 Jahre.

Die Demographie unterwandert die Stabilität der gesetzlichen umlagebasierten Rentensysteme (Ebert 2025). Es steigt die Anzahl der Menschen, die die Alterssicherung in Anspruch nehmen. Es fällt die Anzahl der Menschen, die in die Rentenversicherungssysteme einzahlen. Ohne Reformen geraten sie unweigerlich in Schieflage. In Deutschland werden bereits rund 120 Milliarden Euro aus Steuern zugeschossen, um die Ausgaben decken zu können.

Die private Alterssicherung sollte hingegen nicht von der Demographie betroffen sein, weil nur das ausgezahlt wird, was die Menschen vorher angespart haben. Doch es wird immer wieder argumentiert, dass durch die Alterung der Gesellschaften die Zinsen sinken und die Inflation steigen werden. Das hätte einen negativen Einfluss auf den Zinseszinseffekt und die reale Verzinsung von Ersparnissen. Fällt in alternden Gesellschaften der reale Zins, so dass für die junge Generation der Vermögensaufbau schwieriger wird?

2. Sparschwemme und Investitionsschwäche drücken den Zins?

Der Princeton-Ökonom und spätere US-Zentralbankpräsident Ben Bernanke (2005) schuf das Konzept der globalen Sparschwemme (Global Savings Glut), um das damals immer weiter sinkende Zinsniveau in den USA (und anderen Industrieländern) zu erklären. Danach würden insbesondere die alternden Gesellschaften in Ostasien (Japan, China, Tigerstaaten) viel fürs Alter sparen. Das habe übermäßige Kapitalzuflüsse in die USA befeuert, da diese über die am höchsten entwickelten Kapitalmärkte verfügten. Da das Kapitalangebot damit größer als die Investitionen sei, seien die langfristigen Zinsen gesunken, die Inflation sei gedrückt worden, der Konsum gestiegen und ein Kreditboom sei befeuert worden. Letzterer erzeugte eine Immobilienblase, die ab 2007 in die US-Hypothekenmarktkrise mündete (und eine neue Geldschwemme durch die US-Zentralbank Fed auslöste).

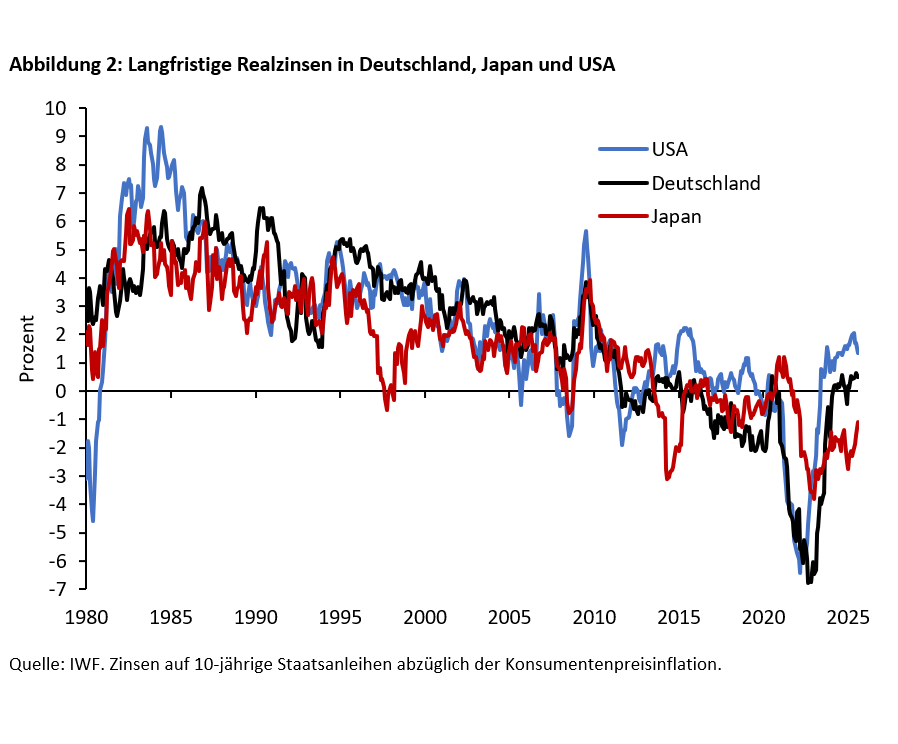

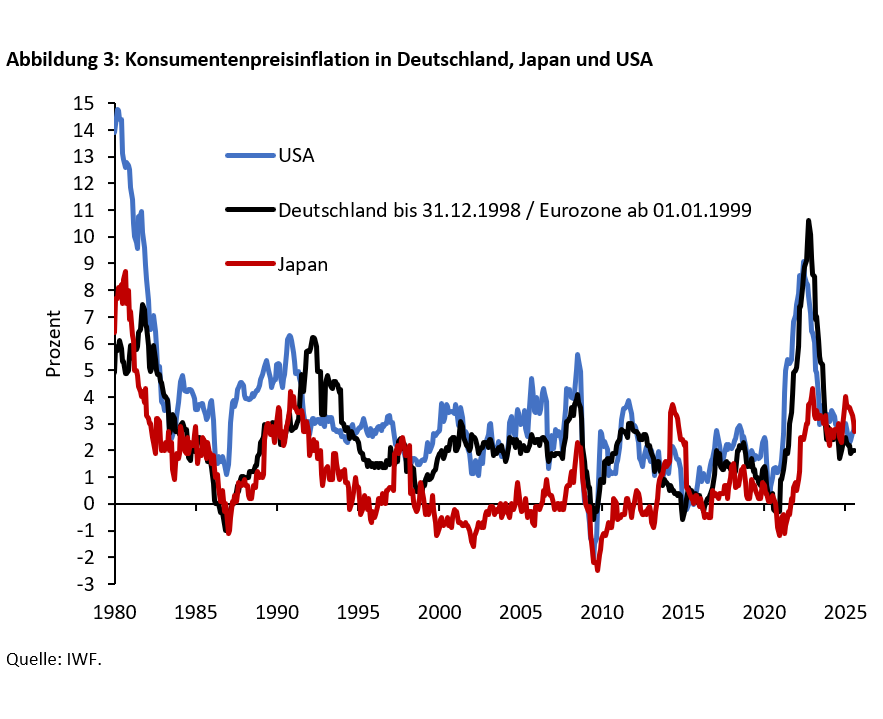

Der Harvard-Ökonom Lawrance Summers (2013) identifizierte hingegen den Grund für die sinkenden Zinsen darin, dass die Investitionen weniger profitabel geworden seien. Er griff damit die These der säkularen Stagnation von Alvin Hansen (1939) aus den 1940er Jahren wieder auf. Aufgrund eines Mangels an renditenträchtigen Investitionsprojekten1 würden die Ersparnisse über der Kreditnachfrage liegen. Aufgrund eines Nachfragemangels sei die Inflation niedrig. Die Zentralbanken könnten und müssten deshalb die Zinsen ins Negative senken, um die Kreditnachfrage zu stärken. Die Kombination beider Theorien erklärte vermeintlich ein gestiegenes Kapitalangebot und eine gesunkene Kapitalnachfrage sowie die seit den 1980er Jahren strukturell sinkenden Nominal- und Realzinsen2 (siehe Abb. 2).3 Die Inflationsraten lagen zunächst wie vorausgesagt niedrig, um oder unter 2 Prozent (siehe Abb. 3). Die expansiven Geldpolitiken ermöglichten den Staaten mehr Staatsausgaben und mehr Staatsschulden.

Forschungsprojekte der US-Zentralbank Fed und der EZB lieferten die empirische Evidenz für immer weiter sinkende reale Gleichgewichtszinsen (Laubach und Williams 20164, Brand und Mazelis 2019). Holsten, Laubach und Williams (2023) bekräftigen in einem Forschungspapier der Federal Reserve Bank of New York dieses Ergebnis sogar noch 2023, nachdem die Leitzinsen aufgrund stark gestiegener Inflationsraten schon angehoben worden waren und damit auch die Realzinsen wieder angestiegen waren (siehe Abb. 2). Summers (2024) argumentierte nun, dass eine Kombination von schwachem Wachstum und höherer Inflation denkbar sei, die restriktivere Geldpolitiken, aber durchaus immer noch mehr Staatsausgaben notwendig mache. Auch der frühere IWF-Chefökonom Olivier Blanchard (2024) rückte von der Hypothese dauerhaft negativer Realzinsen ab.

3. Die große Demographie-Wende

Im Gegensatz zur These der säkularen Stagnation argumentierten Goodhart und Pradhan (2020), dass zwar in der Vergangenheit eine stark wachsende Erwerbsbevölkerung in Asien auf die Löhne gedrückt und damit im Zuge der Globalisierung weltweit die Inflation gesenkt habe. Die Zentralbanken in den Industrieländern hätten auf diesen deflationären Trend mit Leitzinssenkungen und Ankäufen von Staatsanleihen – die die Zinsen am langen Ende der Zinsstrukturkurve gedrückt haben5 – reagiert.

Doch dieser Trend werde sich in Zukunft wegen der Alterung der Gesellschaften umkehren, da die Arbeitskräfte knapper würden. Die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer würde zunehmen und die Löhne würden steigen. Mit den Löhnen würden auch die Inflationsraten wieder ansteigen. Dazu würden alte Menschen weniger sparen oder sogar Vermögen auflösen, d.h. „entsparen“.6 Gleichzeitig müsse mehr investiert werden, um fehlende Arbeitskräfte durch einen größeren Kapitalstock zu ersetzen und um altersgerechte Infrastrukturen zu schaffen. Da Arbeitskräfte künftig knapper würden, verliere das Kapital seine jahrzehntelange “Übermacht” gegenüber der Arbeit. Ältere Menschen würden ihre Ersparnisse auflösen, die Vermögenspreise würden fallen und die Ungleichheit abnehmen.

Weniger Kapitalangebot (Ersparnisse) und mehr Kapitalnachfrage (Investitionen) implizierten deshalb einen höheren realen Zins, was die Zentralbanken zu strafferen Geldpolitiken verpflichte, damit die Inflation nicht unkontrolliert steige. Die Ziele von Regierungen (hohe Ausgaben für Alterssicherung) und Zentralbanken (Inflationsbekämpfung) würden in Zukunft deshalb wieder stärker kollidieren. Die aktuellen Trends bei den Realzinsen (Abb. 2) und der Inflation (Abb. 3) scheinen eher Goodhart und Pradhan (2020) rechtzugeben, auch wenn der aktuelle Arbeitskräftemangel in einigen Industrieländern wie Deutschland einer aufgeblähten Beschäftigung im öffentlichen Sektor sowie einer großzügigen sozialen Sicherung einschließlich Anreizen für einen frühen Renteneintritt zuzuschreiben ist (Duarte et al. 2025).

4. Die Neuauflage der Sparschwemme

Die Idee, dass alternde Gesellschaften mehr Vermögen bilden, also sparen wollen, ist dennoch zurück. Auclert et al. (2025) durften auf dem jüngsten Treffen der führenden Zentralbanker in Jackson Hole eine entsprechende Forschungsarbeit präsentieren. Sie haben ein Modell gestrickt, bei dem sich der Zins aus einem “Rennen” zwischen der Nachfrage nach Vermögenswerten (Kapitalangebot) und dem Angebot von Vermögenswerten (Kapitalnachfrage) bestimmt. Ihre Untersuchungen sind auf der Homepage der Federal Reserve Bank of Kansas City zu finden.

Ihr Modell zeigt, dass in der Vergangenheit aufgrund der Alterung der Gesellschaften, wachsender Ungleichheit, Kapitalzuflüssen und sinkendem Produktivitätswachstum die Nachfrage nach Vermögenswerten deutlich schneller gewachsen sei als das Angebot, weshalb der (reale) Gleichgewichtszins stetig gefallen sei. Für die Zukunft argumentieren die Autoren, dass das Kapitalangebot aufgrund der sich fortsetzenden Alterung der Gesellschaft weiter zunehmen werde, was der Annahme von Goodhart und Pradhan (2020) widerspricht. Insbesondere die Nachfrage nach sicheren Anlageformen wie Staatsanleihen werde hoch sein. Das impliziere einen weiter sinkenden Realzins.7

Zur Geldpolitik äußern die Autoren sich nicht direkt. Explizit sagen die Autoren, dass dies den bereits hochverschuldeten Industrieländern die Möglichkeit eröffnen würde, sich noch weiter zu verschulden, um wachsende Ausgaben für die alternde Bevölkerung zu finanzieren.8 Damit könnten sie insbesondere die steigenden Sozialleistungen für ihre alternden Gesellschaften finanzieren, ohne dass dies die Zinsen wieder nach oben bringen würde. Für das Jahr 2100 halten die Autoren eine Verdopplung der Staatsverschuldung der USA auf 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei konstantem Zinsniveau für möglich, obwohl bei einer so hohen Staatsverschuldung die Risikoaufschläge auf die Zinsen hoch sein müssten.9 Mit anderen Worten: Die Disziplinierungsfunktion der Finanzmärkte wird durch die Alterung der Gesellschaft ausgehebelt! Die von hohen Ausgabenverpflichtungen geplagten Regierungen werden das Forschungsergebnis gerne hören.

5. Zins als Preis der Zeit

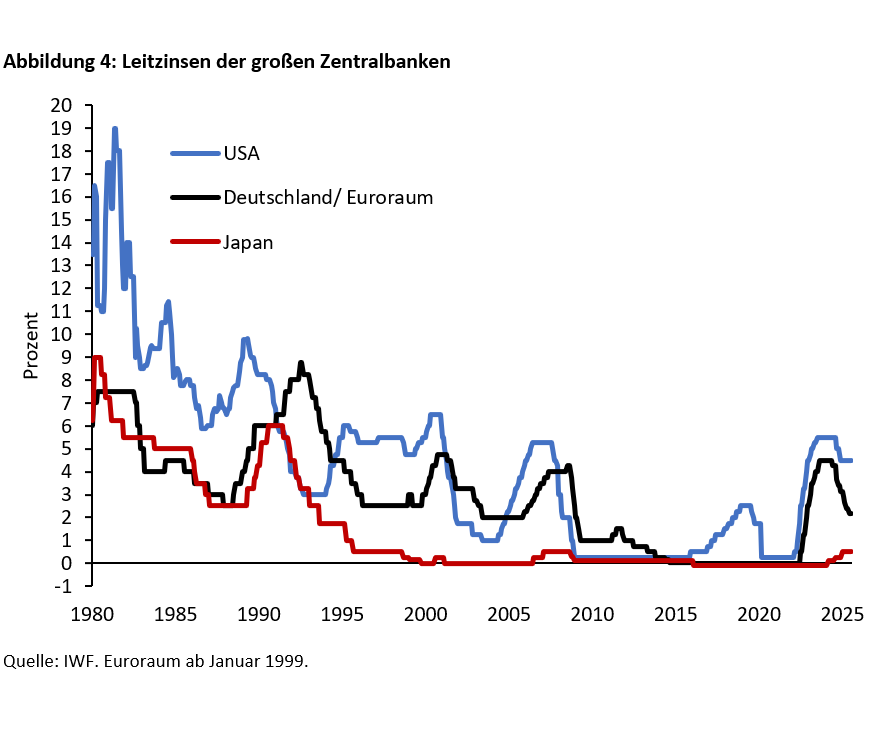

Die Zentralbanken haben über einen langen Zeitraum hinweg bis 2021 die Leitzinsen immer weiter abgesenkt (siehe Abb. 4). Sie haben ab der Jahrtausendwende direkt Staatsanleihen gekauft, um die langfristigen Zinsen abzusenken. Insbesondere Forscher aus Zentralbanken haben in dieser Zeit theoretische oder empirische Evidenz dafür bereitgestellt, dass die sinkenden Zinsen nicht auf zu expansive Geldpolitiken zurückzuführen sind, sondern auf Faktoren wie Demographie, wachsende Ungleichheit und schwache Investitionen, die scheinbar außerhalb der Verantwortung der Zentralbanken lagen. So wurden die Zentralbanken auch von dem Vorwurf befreit, dass sie durch zu niedrige Zinsen spekulative Blasen auf den Finanzmärkten und Finanzkrisen verursacht hätten.

Doch da die sehr expansiven Geldpolitiken die Vermögenspreise stark nach oben getrieben haben, hat dies die Ungleichheit erhöht. Die dauerhaft günstigen Finanzierungsbedingungen haben die Notwendigkeit zu Effizienzsteigerungen bei den Unternehmen ausgebremst und damit die Investitionstätigkeit verlangsamt. Beide Faktoren sind daher nicht Bestimmungsgrößen, sondern Ergebnis der sehr expansiven Geldpolitiken (Mayer und Schnabl 2021). Selbst die geringen Geburtenraten könnten von den Geldpolitiken beeinflusst sein, da diese via stark steigende Aktien- und Immobilienpreise von der jungen Generation zu den Älteren umverteilt haben. McKinnon und Schnabl (2012) argumentieren darüber hinaus, dass die US-amerikanische Zentralbank Fed die ostasiatische „Sparschwemme“ losgetreten hat.10

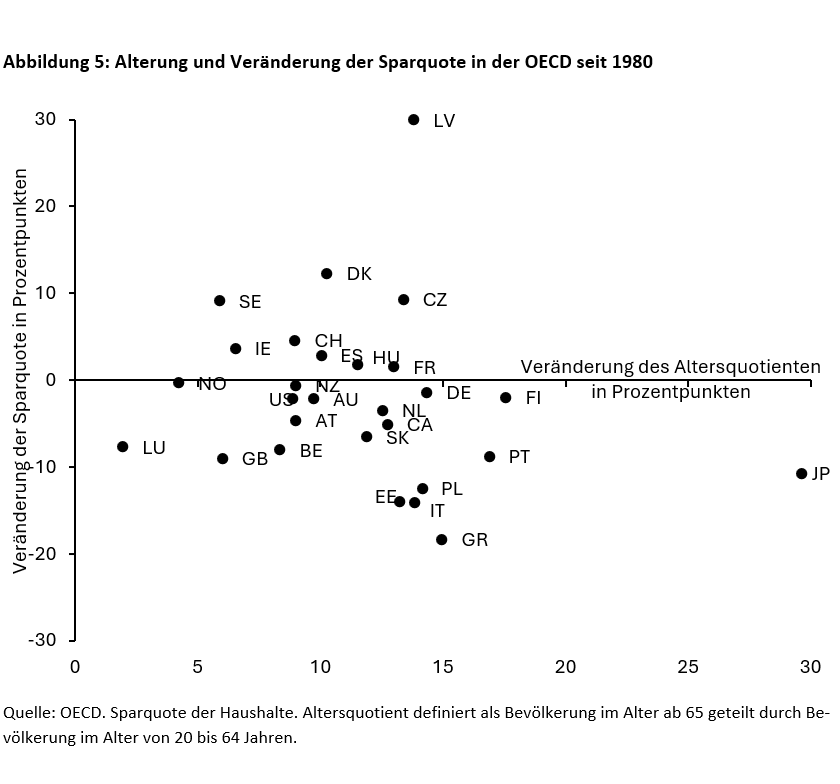

In ihrer Geschichte des Zinses zeigen Homer und Sylla (2005), dass Zinsen ein universelles und dauerhaftes wirtschaftliches Phänomen sind, das seit den frühesten Hochkulturen wie Mesopotamien, Babylon und Ägypten existiert. Zinsen würden stets das Verhältnis von Zeit und Risiko sowie von Angebot und Nachfrage nach Kapital widerspiegeln. Diese würden zwar schwanken, aber im langfristigen Durchschnitt der letzten 500 Jahre bei einem Nominalzins von 4 bis 6 Prozent sowie bei einem Realzins von ungefähr 2 Prozent liegen. Niedrige Zinsen korrelierten häufig mit Phasen hoher Liquidität (beispielsweise in Kriegen oder Krisen) und finanzieller Repression11, was auf eine zentrale Rolle der Zentralbanken für Niedrigzinsphasen hindeutet. Einen Zusammenhang zwischen sich verändernden Altersstrukturen und Zinsentwicklungen stellen Homer und Sylla (2005) in ihrem sehr umfangreichen Werk nicht fest. Ebenso besteht für die Industrieländer kein robuster Zusammenhang zwischen der Veränderung der Sparquote der Haushalte und der Alterung. Wie Mayer und Schnabl (2021) zeigen, gibt es zwischen Sparquote und Altersquotient keine Korrelation (siehe Abb. 5).

Ludwig von Mises (1944) und Edward Chancellor (2022) sehen den Zins als Preis der Zeit, als Kompensation für heutigen Konsumverzicht. Dieser Preis von Zeit kann nicht negativ werden, da Zeit ein knappes Gut ist und knappe Güter nach den Gesetzen der Logik immer einen positiven Preis haben müssen.12 Oder würden Sie einem Geschäftspartner 50 Euro bezahlen, wenn er sich von Ihnen für ein Jahr 1.000 Euro leiht? Negative Zinsen sind gegen die menschliche Natur, auch wenn sie mit entsprechenden Annahmen in wissenschaftlichen Modellen leicht zu konstruieren sind. Sinkende Zinsen senken den Anreiz zum Sparen, was das Kapitalangebot senkt. Gleichzeitig erhöhen sinkende Zinsen den Anreiz zum Investieren, was die Kapitalnachfrage erhöht. Steigende Zinsen haben die entgegengesetzte Wirkung, so dass früher oder später Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt immer im Ausgleich sind. Nach Milton Friedman bliebt die Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen, auch wenn die Inflation unterschiedliche Formen wie steigende Konsumenten-, Immobilien- oder Vermögenspreise annehmen kann.13 Auf der Grundlage von Mises (1944) halten wir es deshalb für am wahrscheinlichsten, dass auch bei alternder Bevölkerung der reale Zins positiv bleibt – aber nur wenn ihn Regierungen und Zentralbanken dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen.

Literatur

Auclert, Adrien / Malmberg, Hannes / Rognlie, Matthew / Straub, Ludwig (2025): The Race Between Asset Supply and Demand. Working Paper.

Bernanke, Ben (2005): The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. Remarks by Governor Ben S. Bernanke at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond, Virginia, 10.3.2005.

Biggs, Michael / Mayer, Thomas (2025): The Present Monetary Policy Framework Is Seriously Flawed. The Economists’ Voice 22, 1, 47-57.

Blanchard, Olivier (2024): Public Debt Ratios Will Increase for Some Time. We Must Make Sure That They Do Not Explode. The Economists’ Voice, De Gruyter, 21, 1, 159–162.

Brand, Claus / Mazelis, Falk (2019): Taylor-rule Consistent Estimates of the Natural Rate of Interest. ECB Working Paper 2257.

Chancellor, Edward (2022): The Price of Time: The Real Story of Interest. Allende Lane, London.

Duarte, Pablo / Gehringer, Agnieszka / Mayer, Thomas / Schnabl, Gunther (2025): Der Standort Deutschland fällt zurück – eine Ursachenanalyse und wirtschaftspolitische Empfehlungen. Flossbach von Storch Research Institute 11.9.2025.

Ebert, Sven (2025): Altersvorsorge in Deutschland. Flossbach von Storch Research Institute 15.8.2025.

Friedman, Milton (1970): The Counter-Revolution in Monetary Theory. IEA Occasional Paper 33.

Goodhart, Charles / Pradhan, Manoj (2020): The Great Demographic Reversal. Ageing Societies, Waning Inequality and an Inflation Revival. Palgrave Macmillan, London.

Gordon, Robert J. (2016): The Rise and Fall of American Growth. Princeton University Press, Princeton.

Hansen, Alvin (1939): Economic Progress and Declining Population Growth. American Economic Review 29, 1–15.

Holston, Kathryn / Laubach, Thomas / Williams, John (2023): Measuring the Natural Rate of Interest After COVID-19. Federal Reserve Bank of New York Staff Report 1069.

Homer, Sidney / Sylla, Richard Eugene (2005): A History of Interest Rates. 4. Auflage. Wiley, Hoboken.

Laubach, Thomas / Williams, John (2016): Measuring the Natural Rate of Interest Redux. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2015-16.

Mayer, Thomas / Schnabl, Gunther (2021): Reasons for the Demise of Interest: Savings Glut and Secular Stagnation or Central Bank Policy? Quarterly Journal of Austrian Economics 24, 1, 3–40.

McKinnon, Ronald I. / Schnabl, Gunther (2012): China and Its Dollar Exchange Rate. A Worldwide Stabilizing Influence? The World Economy 35, 6, 667–693.

Mises, Ludwig von (1944): Human Action. A Treatise on Economics. Yale University Press, New Haven.

Modigliani, Franco / Brumberg, Richard H. (1954): Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data. In: Kenneth K. Kurihara (Hg.), Post-Keynesian Economics. Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 388-436.

Schnabl, Gunther / Sepp, Tim 2021: Inflationsziel und Inflationsmessung in der Eurozone im Wandel. Wirtschaftsdienst 101, 8, 615-620.

Summers, Lawrence H. (2013): Why Stagnation Might Prove to Be the New Normal. Financial Times, 15.12.2013.

Summers, Lawrence H. (2020): Accepting the Reality of Secular Stagnation. New Approaches Are Needed to Deal with Sluggish Growth, Low Interest Rates, and an Absence of Inflation. IMF Finance and Development, März 2020, 17–19.

Von Weizsäcker, Carl-Christian / Krämer, Hagen (2019): Sparen und Investieren im 21. Jahrhundert. Die große Divergenz. Springer/Gabler, Wiesbaden.

_______________________________________________________________

1 Gordon (2016) argumentierte entsprechend, dass neue Technologien nicht mehr dieselben breiten Produktivitätsgewinne liefern würden wie früher. Viele grundlegende Investitionen hätten eine Sättigung erreicht und würden deshalb geringere Grenzerträge erbringen. Als Faktoren, die die Leistungsfähigkeit von Investitionen bremsten, nannte er die alternde Bevölkerung, eine wachsende Ungleichheit, stagnierende Bildung und steigende Verschuldung. Inzwischen hat die Künstliche Intelligenz das Tor zu immensen neuen Produktivitätsgewinnen geöffnet.

2 Die Realzinsen sind gleich den Nominalzinsen abzüglich der Konsumentenpreisinflation.

3 Von Weizsäcker und Krämer (2019) argumentierten unter dem Titel „Sparen und Investieren des 21. Jahrhunderts“, dass ein struktureller Überschuss des privaten Sparwillens im Verhältnis zum privaten Investitionswillen ein neues Phänomen sei, getrieben von dem Wunsch, im Alter ein ausreichendes Vermögen zu haben. Da die Investitionen nicht mit dem steigenden Sparwillen Schritt halten könnten, könne nur eine wachsende Verschuldung des Staates die Lücke füllen. Eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung könne nicht ohne eine erhebliche Nettoschuld des Staates stabilisiert werden.

4 Laubach und Williams (2016) gingen von der Beobachtung sinkender Inflation und schwachen Wachstums aus, fügten diese Variablen in eine Taylor-Regel ein und lösten nach einem Gleichgewichtszins auf. Zu einer Kritik siehe Biggs und Mayer (2025).

5 Die Bank von Japan betrieb sogar eine “Yield Curve Control”. Sie hielt über viele Jahre hinweg die Zinsen über die ganze Zinsstrukturkurve hinweg bei null.

6 Die Lebenszyklus-Hypothese des Sparens nach Modigliani und Brumberg (1954) besagt, dass Menschen während der Erwerbsphase (wenn das Einkommen hoch ist) sparen, um Vermögen aufzubauen. Während des Ruhestands (wenn das Einkommen sinkt) wird dieses Vermögen allmählich aufgebraucht.

7 „Increasing asset demand causes continued downward pressure on interest rates. … our calculated elasticities suggest that the interest rate would decline by around 120 bps.” (Auclert et al. 2025, 35-36).

8 “An aging population affects primary deficits by placing upwards pressure on government consumption and transfers, as older people consume more healthcare and receive larger social security payments.” (Auclert et al. 2025, 36-37).

9 Eine Schuldenquote von 250 % wäre bei heutigen Zinsen (ca. 4,5 %) allerdings nicht mehr finanzierbar. Denn bei 4,5 % würden die Zinsausgaben 11,25 % des Bruttoinlandsprodukts der USA ausmachen. Bei einer Staatsausgabenquote von 38 % des Bruttoinlandsprodukts wären das 30 % der Staatsausgaben.

10 Die Fed senkte in Reaktion auf das Platzen der Dotcomblase (2000) die Zinsen stark, wodurch sie starke Kapitalabflüsse nach Ostasien auslöste, die dort die Währungen unter Aufwertungsdruck brachten. Die Zentralbanken der exportabhängigen Länder kauften viele Dollars, um die Wechselkurse zu stabilisieren und parkten diese in US-amerikanischen Staatsanleihen (McKinnon und Schnabl 2012). Das interpretierte Bernanke (2005) als Sparschwemme, obwohl nicht die ostasiatischen Haushalte, sondern die Zentralbanken die US-Staatsanleihen kauften.

11 Das Zinsniveau wird von Staat und Zentralbanken durch Zinskontrollen, Staatsanleihekäufe, Regulierungen, Kreditlenkung und Kapitalverkehrskontrollen niedrig gehalten.

12 Nach Mises‘ Praxeologie werden Ziele logischerweise immer auf dem kürzesten Weg erreicht. Umwege bis zum Ziel verlangen Entschädigung (genannt Zins).

13 Zu den Schwächen der Inflationsmessung bei Verbraucherpreisen siehe Schnabl und Sepp (2021).

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.