STUDIE. Die DAX-Unternehmen haben gut vorgesorgt, um auch im demographischen Wandel künftige Betriebsrenten zahlen zu können. Wir erklären, wie sie es gemacht haben.

1. Einleitung - Die Boomer kommen!

Die Studie „Mind the Gap!“ aus dem Jahr 2015 untersuchte die finanzielle Solidität der leistungsorientierten Pensionszusagen der DAX-Konzerne (Lehmann 2015). Wir haben damals insbesondere auf das sinkende Verhältnis von Planvermögen zu Pensionsverbindlichkeiten hingewiesen. Zehn Jahre später untersuchen wir, wie sich das Verhältnis versprochener Betriebsrenten und eigens dafür reserviertem Kapital seither entwickelt hat. Wir beschränken uns wie damals auf die leistungsorientierten Zusagen. Im Gegensatz zu beitragsorientierten Zusagen, garantieren diese ein vorab definiertes Versorgungsniveau im Alter. Mit einem Anteil von 63 Prozent aller Pensionszahlungen der DAX-Unternehmen dominierten sie auch im Jahr 2024 noch die laufenden Zahlungen.1

Anschließend wagen wir einen Ausblick auf die nächste Dekade. Die DAX-Konzerne sehen sich aufgrund der anstehenden Verrentung der Baby-Boomer mit steigenden Zahlungsverpflichtungen aus Betriebsrenten konfrontiert. Dies belastet Liquidität und Rentabilität der Unternehmen, die nicht ausreichend Rücklagen gebildet haben.

Die näher rückenden Zahlungsverpflichtungen lassen wenig Zeit, um fehlendes Planvermögen durch auskömmliche Renditen am Finanzmarkt zu erwirtschaften. Die zuletzt deutlich höhere Unsicherheit an den Märkten und der gestiegene Rechnungszins2 erschweren dies zusätzlich: Aktien müssen sich in einem turbulenten Umfeld gegen eine höhere Benchmark behaupten; niedrigverzinste Anleihen im Bestand verloren an Wert. Die gedämpften Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft (Deutsche Bundesbank 2024) machen die Begleichung der Pensionsverpflichtungen aus laufenden Einnahmen nicht leichter.

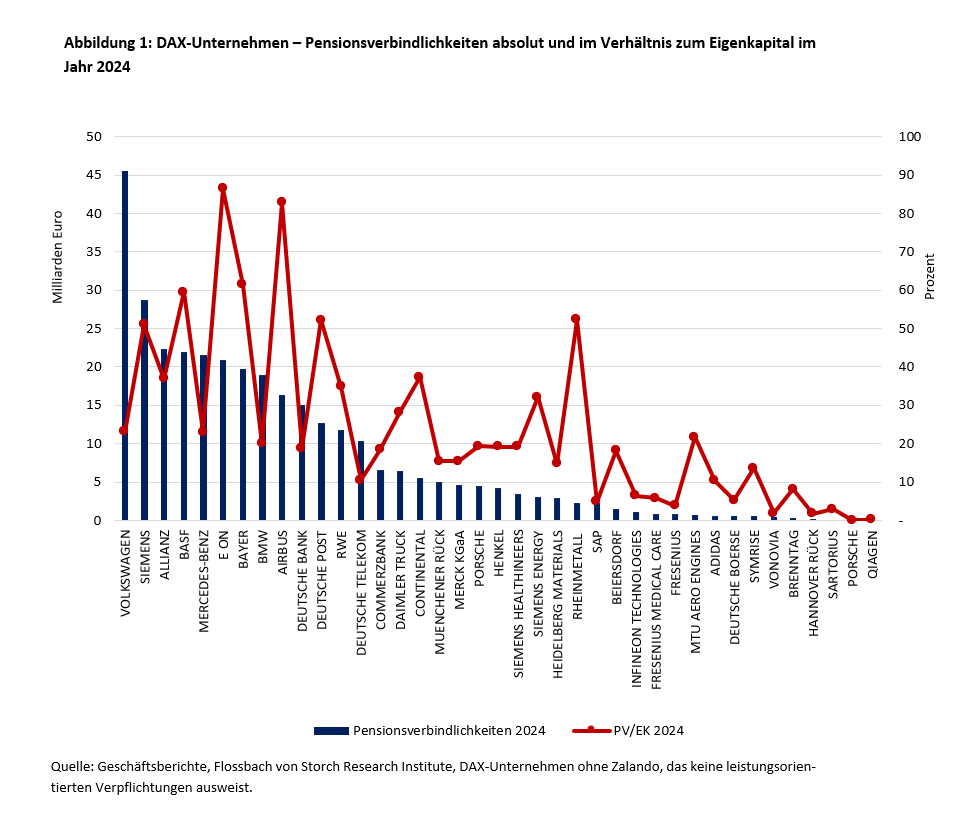

Die von uns erfasste Summe der zum Ende des Bilanzjahres 2024 der DAX-Unternehmen3 unter IFRS ausgewiesenen Pensionsverbindlichkeiten liegt bei rund 325 Mrd. Euro. In absoluten Zahlen weist Volkswagen die höchsten Verpflichtungen aus. Sie belaufen sich auf 45,5 Mrd. Euro. Dreizehn Unternehmen besitzen Verpflichtungen von mehr als 10 Mrd. Euro (siehe Abbildung 1).

Im Verhältnis zum Eigenkapital betragen die Pensionsverbindlichkeiten über den gesamten DAX betrachtet im Durchschnitt rund 25 Prozent. Bei sieben Unternehmen liegt der Anteil bei über 50 Prozent. Sechs dieser sieben Unternehmen weisen absolut gesehen mehr als 10 Mrd. Euro an Verpflichtungen aus.

Augenscheinlich korrelieren absolute und relative Verpflichtungen; höhere absolute Verbindlichkeiten gehen tendenziell mit höheren relativen Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital einher. Je höher die absoluten Verpflichtungen in Relation zum Eigenkapital sind, umso geringer ist die bilanzielle Resilienz. E.ON und Airbus weisen mit über 80 Prozent die höchsten Verhältnisse auf.

2. Die Entwicklung seit 2014

2.1 Verpflichtungen und Rechnungszins

Die bilanziell ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen sind die Summe der mit dem Rechnungszins abgezinsten, erwarteten künftigen Betriebsrentenzahlungen. Sie sind damit der Gegenwartswert der bis zum Bilanzstichtag angesammelten Rentenansprüche der Mitarbeiter. Als Rechnungs- bzw. Diskontierungszins wird unter IFRS auf Marktrenditen währungs- und laufzeitäquivalenter, hochwertiger Unternehmensanleihen zurückgegriffen.4

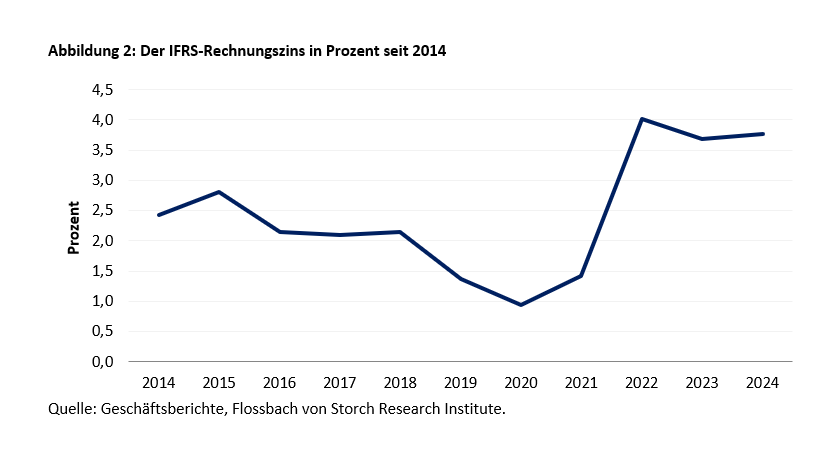

Die vergangene Dekade ist bezüglich des Rechnungszinses von einer einschneidenden Zäsur geprägt, wie Abbildung 2 zeigt. Die Zeit von 2014 bis 2021 war – getrieben durch die langjährige Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank – von einem stetigen Rückgang des Rechnungszinses geprägt. Im Jahr 2020 erreichte der Rechnungszins im Median über alle DAX-Konzerne mit 0,9 % seinen Tiefpunkt.

In den Jahren 2021 und 2022 stiegen die Inflationsraten sprunghaft von null auf über acht Prozent und die EZB erhöhte in der Folge den Leitzins von 0 % auf 4,5 %. Die Preise für Unternehmensanleihen fielen und der IFRS-Referenzzins stieg im Jahr 2022 auf rund 4 %. Auf diesem Niveau bildete der Referenzzins seither ein Plateau aus und liegt heute etwa 150 Basispunkte höher als noch im Jahr 2014. Die mittlerweile stattgefundene Senkung der Leitzinsen spiegelt sich (bisher) nicht im Referenzzins wider.

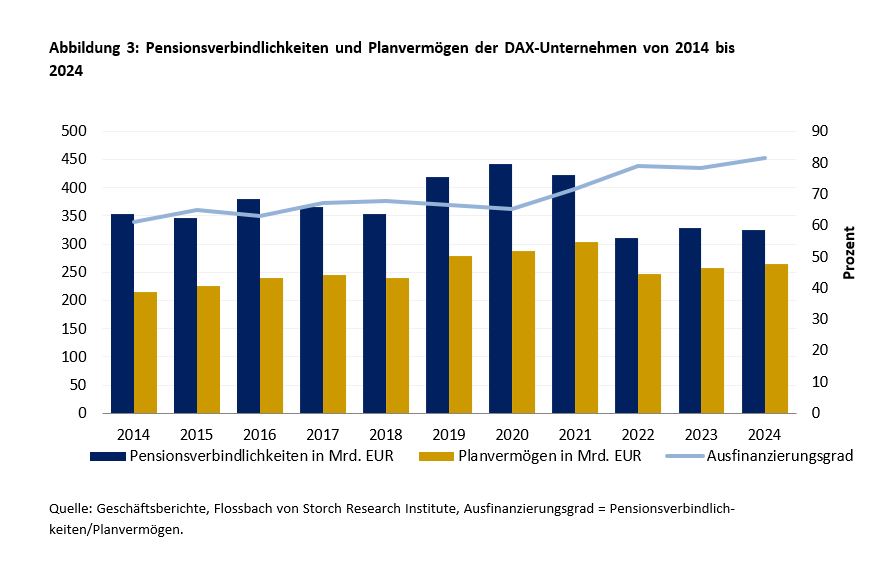

Die beiden Zins-Regime – vor und nach der oben beschriebenen Zinswende – schlagen sich in der Entwicklung der ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen nieder. Die Niedrigzinsphase führte von 2014 bis 2021 zu einem Anstieg der Pensionsverbindlichkeiten von rund 3 % pro Jahr. Der stetig sinkende Zins erhöhte - ceteris paribus - kontinuierlich den Barwert der künftigen Verpflichtungen, da diese immer weniger stark abgezinst wurden (Abbildung 3).

Die Zinswende hatte den gegenteiligen Effekt auf die Pensionsverpflichtungen. Von 423 Milliarden Euro im Jahr 2021 sanken sie auf 311 Milliarden Euro im Jahr 2022. Der deutliche Rückgang um 26,5 % durch den Anstieg des Rechnungszinsens ist auf die langen Laufzeiten der Verpflichtungen mit einer durchschnittlichen gewichteten Duration von 13 (Jahren) zurückzuführen.5 Im Gegensatz zu kurzlaufenden Schulden weisen Pensionsverpflichtungen eine erhöhte Zinssensitivität auf. Der Ausfinanzierungsgrad, d.h. das Verhältnis von Planvermögen6 zu Pensionsverbindlichkeiten, verbesserte sich aufgrund der Zinswende im Jahr 2022 um ungefähr 7 Prozentpunkte von rund 72 % auf rund 79 %.

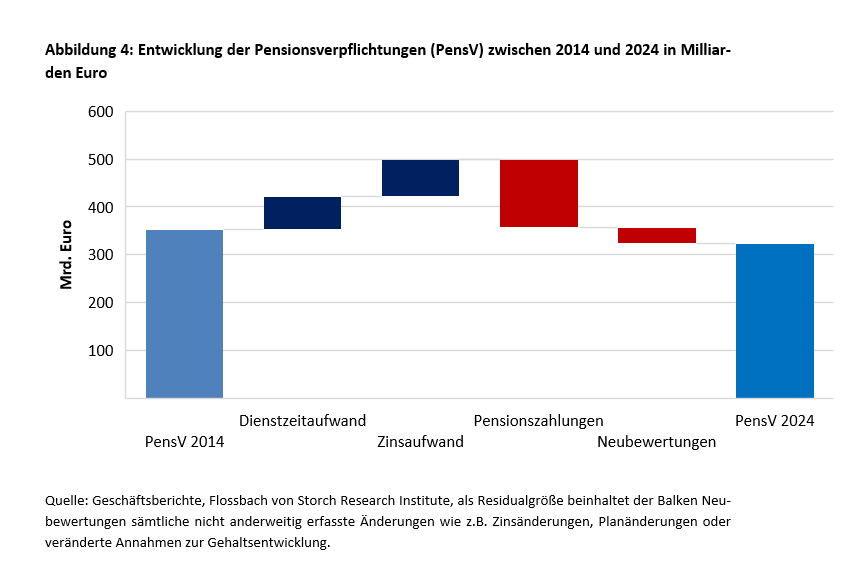

Im Jahr 2014 betrugen die Pensionsverpflichtungen der von uns betrachteten Unternehmen rund 353 Milliarden Euro. Der (laufende) Dienstzeitaufwand gibt an, wieviel neue Ansprüche die Arbeitnehmer in den Jahren 2014 bis 2024 durch ihre Arbeit neu erworben haben. Der Zinsaufwand misst den kumulierten Einfluss der Diskontierung auf den Barwert zum jeweils geltenden Rechnungszins. Diese beiden Komponenten haben die Verpflichtungen im Betrachtungszeitraum um etwa 145 Mrd. Euro ansteigen lassen. Dem stehen Pensionszahlungen von rund 141 Mrd. Euro gegenüber. Ebenso führte der Effekt aus der Neubewertung der Verpflichtungen, der z.B. aus einem veränderten Referenzzins oder einer Veränderung anderer versicherungsmathematischer Annahmen hervorgeht, zu einer Reduktion von 33 Mrd. Euro. Die bereits beschriebenen Veränderungen durch Niedrigzinsphase und Zinswende heben sich über zehn Jahre betrachtet fast gegenseitig auf. Der Rechnungszins steht heute mit 3,8 Prozent über dem Niveau von 2,4 Prozent im Jahr 2014. Die Pensionsverpflichtungen belaufen sich Ende 2024 auf 325 Mrd. Euro und liegen damit rund acht Prozent unter denen aus dem Jahr 2014 (vgl. Abbildung 3).

2.2 Rendite und Entwicklung der Planvermögen

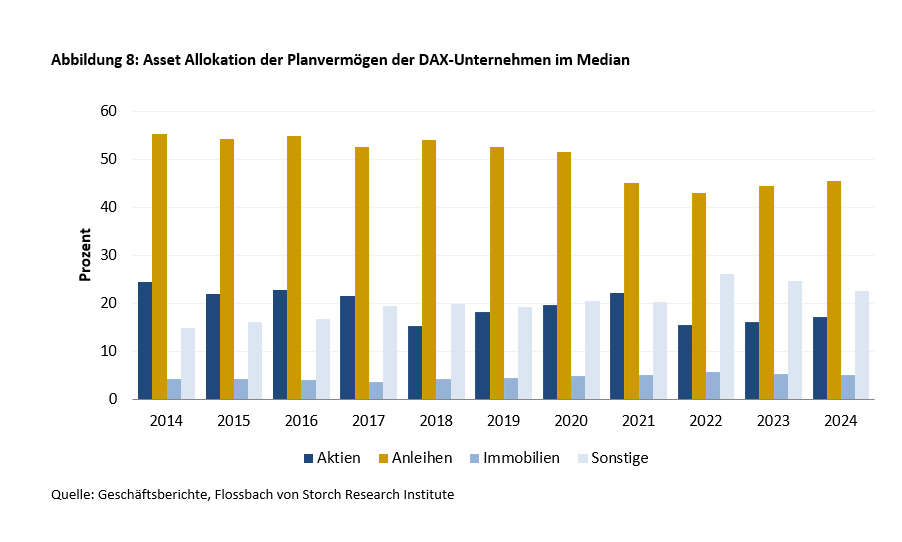

Die Planvermögen von 265 Milliarden Euro im Jahr 2024 setzen sich aus Kapitalanlagen in Aktien, Anleihen, Immobilien und sonstigen Anlagen wie alternativen Investments zusammen. Im Median aller DAX-Konzerne des Jahres 2024 sind 17 % des Planvermögens in Aktien, 46 % in Anleihen, 5 % in Immobilien und 23 % in sonstigen Kapitalanlagen investiert. Gemäß des IFRS-Regelwerks (IAS 19) sind die Vermögenswerte des Planvermögens, soweit verfügbar, zu aktuellen Marktwerten (Fair Value) zu bilanzieren. Neben Zinsänderungen sind somit je nach Assetklasse auch Kursveränderungen relevant.

Der Preis von Anleihen ist eng an die Entwicklung des Referenzzinses geknüpft. Ein Anstieg des Rechnungszinses geht aufgrund des unterliegenden Anstieges der Marktzinsen mit einem Preisabschlag bei Anleihen einher. Auch Aktien reflektieren durch Veränderungen des Barwerts der erwarteten Unternehmensgewinne ein sich veränderndes Zinsumfeld. Bei steigenden Zinsen verlieren künftige Gewinne aufgrund höherer Diskontierung an Wert, was die Unternehmensbewertung sinken lässt. Damit sinken – ceteris paribus – auch die Aktienkurse. Für Private Equity-Investments, die zu den alternativen Assets zählen, ist eine Bewertung zu Marktpreisen nicht im gleichen Maße wie bei Aktien oder Anleihen möglich.7 Je nach Bewertungsmethode ist die Zinssensitivität im Vergleich zu liquiden Vermögensgegenständen aufgrund fehlender „mark-to-market“-Bewertung deutlich geringer. Zudem können zum Zeitpunkt der Veräußerung eventuell hohe Einmalgewinne/-verluste auftreten.

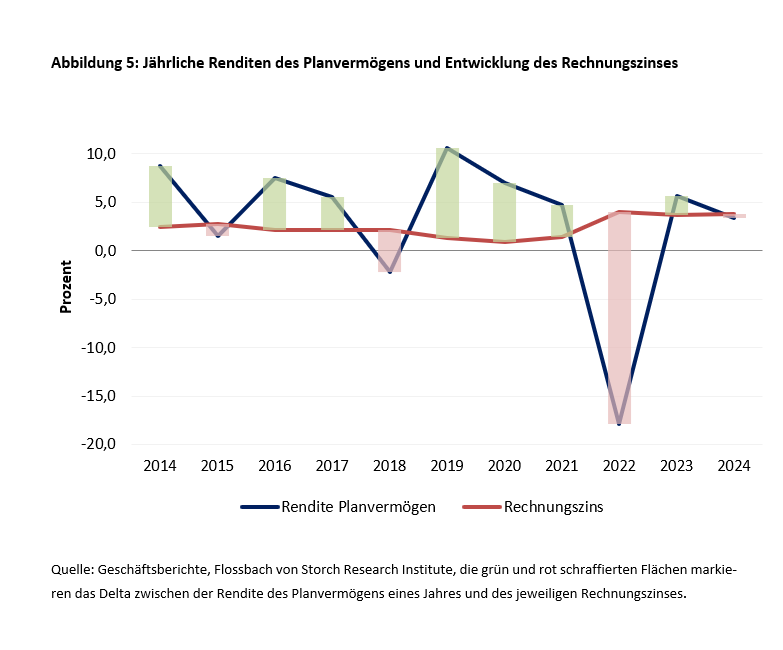

Betrachtet man die erzielte Rendite des Planvermögens, so lässt sich eine gegenüber dem Rechnungszins deutlich höhere Volatilität ausmachen. Während zwischen 2014 und 2024 der Rechnungszins (im Median aller betrachteten Unternehmen) zwischen 0,9% und 4,0% schwankte, schwankte die mittlere jährliche Rendite des Planvermögens (einschließlich Wertveränderungen) von -17,0 % bis +10,0 % (Abbildung 5).

Im Durchschnitt lag die (mittlere) Rendite des Planvermögens aller DAX-Konzerne seit 2014 mit 3,1% pro Jahr immerhin 70 Basispunkte über dem Rechnungszins, der im Mittel bei 2,4 % lag. Die Planvermögen folgen grundsätzlich dem gleichen Muster wie die Pensionsverpflichtungen. Während der Niedrigzinsphase von 2014 bis 2021 stiegen die Planvermögen stark an. So betrug der jährliche Zuwachs in diesem Zeitraum 6,0%, primär getrieben durch die überdurchschnittliche Rendite auf das Planvermögen von 5,5 %, da es begünstigt durch die sinkenden Zinsen zu deutlichen Preissteigerungen bei diversen Vermögenswerten gekommen war.

Die darauffolgende Zinswende sorgte analog zu den Verbindlichkeiten auch bei den Planvermögen für deutliche Rückgänge. Die Verringerungen fielen jedoch weitaus schwächer aus als bei den Verbindlichkeiten. Für das Planvermögen erfolgte von 2021 auf 2022 im Median ein Rückgang von 12 %, was deutlich geringer ist als der Rückgang der Pensionsverbindlichkeiten um 32 % im selben Jahr. Auch wenn der Einschnitt damit weit weniger stark ausgeprägt war als bei den korrespondierenden Verbindlichkeiten, weist das Planvermögen über die letzte Dekade relativ betrachtet eine höhere Schwankungsbreite auf. So liegt der Variationskoeffizient des Planvermögens mit 15,3 % rund 2,5 Prozentpunkte über dem der Verbindlichkeiten.

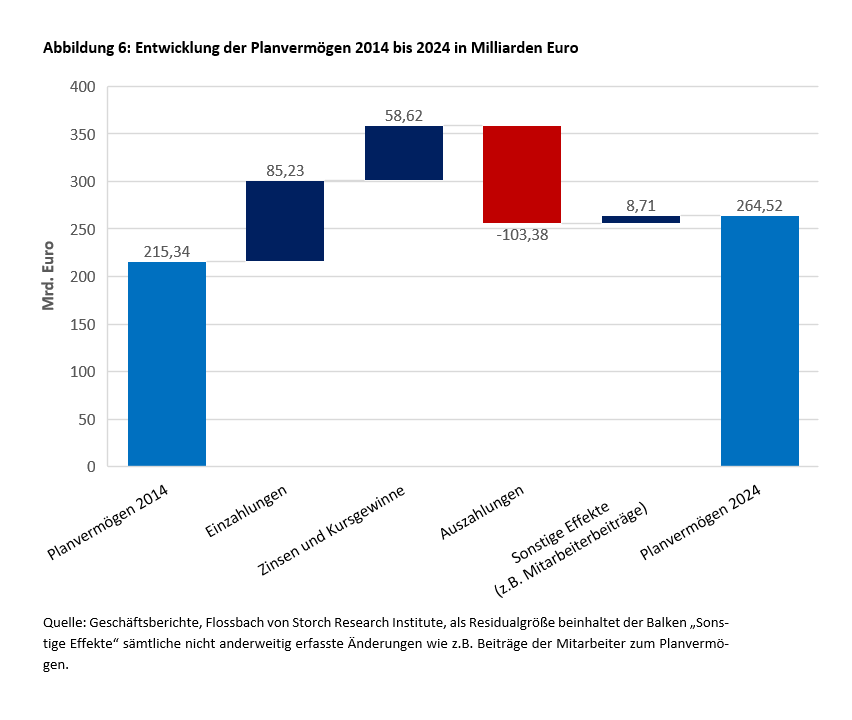

Die Zuflüsse zum Planvermögen stehen über die letzten zehn Jahre betrachtet in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Einzahlungen machen mit rund 85 Mrd. Euro gut 60 Prozent des Zustroms aus. Die Zinserträge und Kursveränderungen des Planvermögens steuern fast 59 Mrd. Euro oder rund 40 Prozent bei (Abbildung 6).

Über die letzten zehn Jahre überstiegen die Auszahlungen die Einzahlungen (noch) nicht. Abflüsse von insgesamt 103 Milliarden sorgten für ein Anwachsen der Planvermögen um insgesamt 39 Milliarden oder gut 23 Prozent. Betrugen die Planvermögen im Jahr 2014 noch 215 Milliarden Euro, waren es Ende 2024 rund 265 Milliarden Euro.

2.3 Ausfinanzierungsgrad und Pensionsdefizit

Der Ausfinanzierungsgrad, d.h. der Quotient aus Planvermögen und Verbindlichkeiten stieg seit 2014 von 61 % auf 71 %. Der folgende durch die Zinswende induzierte Sprung auf Niveaus von über 80 % besteht bis heute fort (siehe Abbildung 3).

Damit sind die Pensionsverbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital zurückgegangen. Das relative Pensionsdefizit, welches das Defizit von Planvermögen zu Pensionsverbindlichkeiten ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt, verdeutlicht diese Entwicklung.8 Das Pensionsdefizit stieg absolut betrachtet von 2014 bis 2020, insbesondere durch die Referenzzinssenkungen der Jahre 2018 und 2019, an. Relativ zum Eigenkapital gemessen jedoch sank es um gut vier Prozentpunkte (Abbildung 7).

Die Zinswende beschleunigte diese Entwicklung. So reduzierte sich das Verhältnis von 2020 auf 2022 um mehr als elf Prozentpunkte von 16,8 % auf 5,3 %. Bis heute blieb es bei rund 5 Prozent. Einzelne Unternehmen, etwa aus dem Banken- oder Automobilsektor, verwandelten während der Zinswende ein Pensionsdefizit gar in einen Überschuss.9

3. Die letzte Dekade – ein unternehmerischer und liquiditätsorientierter Rückblick

Die DAX-Unternehmen haben beim bilanziellen Ausweis ihrer Pensionsverpflichtungen erheblich von der Zinswende profitiert. Der Rückgang der Pensionslasten ist jedoch erstmal ein rein kalkulatorischer Effekt auf der Passivseite der Bilanz. Damit sich der Ausfinanzierungsgrad nachhaltig verbessert, müssen die Renditen der Planvermögen regelmäßig über dem Rechnungszins liegen. Dazu gilt es, neue Ansprüche mit Einzahlungen ins Planvermögen aus den Einnahmen des laufenden Geschäftsbetriebs zu unterlegen. Gleichzeitig wird unter Umständen ein Teil der Einnahmen des laufenden Geschäftsbetriebs zur Auszahlung von Betriebsrenten benötigt. Wir untersuchen mögliche Zahlungsschwierigkeiten der Unternehmen, in dem wir unternehmerische und liquiditätsorientierte Kenngrößen ins Visier nehmen.

3.1 Anlagepolitik – weniger Anleihen und Aktien

Die Zusammensetzung des Planvermögens der DAX-Konzerne weist über die letzte Dekade strukturelle Veränderungen auf. Es ist ein Rückgang der klassischen liquiden Anlagen, d.h. Aktien und Anleihen zu beobachten. Der Aktienanteil ist zwischen 2014 und 2024 im Median von 24,5 % um knapp sieben Prozentpunkte auf 17,3 % zurückgegangen. Anleihen hatten zuletzt einen Anteil von 45,6 %. 2014 waren es noch 55,2%. Die Immobilienquote ist im Beobachtungszeitraum nur unwesentlich von 4,2 % auf 5,2 % gestiegen. Dafür stieg der Anteil der „sonstigen“ Kapitalanlagen, zu denen insbesondere die alternativen Assets gehören, um mehr als siebeneinhalb Prozentpunkte von 15,0 % auf 22,6 % (Abbildung 8).

Festzuhalten bleibt aber auch, dass sich in den letzten drei Jahren eine Trendumkehr andeutete. Anleihen und Aktien gewannen wieder an Gewicht in den Portfolios. Bei Aktien könnte dies mit den steigenden Kursen erklärt werden, die isoliert betrachtet zu einem höheren Gewicht im Portfolio führen.

Der steigende Anteil an Anleihen könnte mit den attraktiveren (nominalen) Zinsniveaus seit der Zinswende erklärt werden. Er könnte auch mit einer Umschichtung von illiquiden sonstigen Assets hin zu klassischen liquiden Assets mit geringer Volatilität zusammenhängen. Aufgrund des eingangs erwähnten anstehenden Pensionseintritts der Baby-Boomer wird in naher Zukunft Kapital benötigt. Deshalb benötigt man liquide, schwankungsarme Assets.

Die Kategorie „Sonstiges“ lässt sich zwischen den Unternehmen nicht mehr ohne weiteres vergleichen und ihr Zuwachs seit 2014 lässt sich somit auch nicht pauschal erklären. In diese Kategorie fallen alternative Assets, wie Private-Equity-Beteiligungen und Infrastruktur- oder Hedgefondsbeteiligungen. Es kann sich aber auch um Rentenversicherungsverträge handeln. Während bei der Allianz im Jahr 2024 rund ein Drittel der Assets in Rentenversicherungsverträgen stecken, sind bei BASF gut 25 Prozent in „Alternative Investments“ angelegt. Dies umfasst laut Geschäftsbericht vor allem Anlagen in Private- und Infrastructure-Equity, Absolute-Return-Fonds und besicherten Unternehmensdarlehen.

Innerhalb der Asset-Klasse Anleihen berichteten zuletzt 18 Unternehmen ihre Anleihequoten getrennt nach Staats- und Unternehmensanleihen. Hier spielten Unternehmensanleihen mit 31,1 Prozent eine weitaus größere Rolle als Staatsanleihen, deren Anteil 15,7 Prozent an den gesamten Planvermögen betrug. Da die Berichtstransparenz diesbezüglich über den Betrachtungszeitraum jedoch sehr heterogen ist, lässt sich keine Aussage zu etwaigen Veränderungen machen.

3.2 Liquidität - die Finanzierung der Auszahlungen

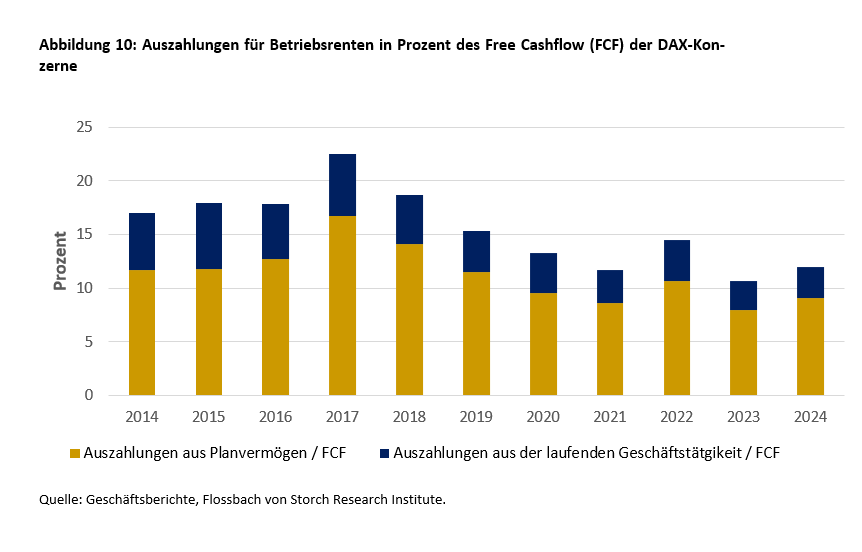

Allein im Jahr 2024 zahlten die DAX-Konzerne über 16 Milliarden Euro an Betriebsrenten aus. Dies entspricht einem Zuwachs von knapp 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2014. Sofern diese Auszahlungen nicht über das Planvermögen finanziert werden, muss die nötige Liquidität aus laufenden Zahlungseingängen bedient werden. Aktuell finanzieren die Unternehmen die Auszahlungen zu 25 Prozent aus den laufenden Cashflows und zu 75 Prozent aus dem Planvermögen (Abbildung 9). Das Planvermögen und damit auch der Ausfinanzierungsgrad von aktuell rund 80 Prozent wird daher im Moment nicht durch überproportional hohe Auszahlungen für heutige Betriebsrenten belastet.

Die Planvermögen sind jedoch Schwankungen unterworfen. Um den Ausfinanzierungsgrad bei Kursrückgängen zu stabilisieren, kann es nötig werden die Zahlungen vermehrt aus Cashflows zu bezahlen. Ungeplante Illiquidität von Assets, z.B. weil sich der Ausstieg aus einem Private-Equity-Investment verzögert, kann dies ebenfalls erforderlich machen. Um die potenziellen Auszahlungsrisiken für die Unternehmen abzuschätzen, setzen wir die Auszahlungen daher ins Verhältnis zum „Free Cashflow"10, was Abbildung 10 zeigt.

Der Free Cashflow (FCF) der DAX-Unternehmen sank zunächst von rund 70 Milliarden Euro Mitte im Jahr 2014 auf nur noch 60 Milliarden Euro im Jahr 2017. Seitdem verdoppelte er sich auf rund 140 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die FCF-Steigerungen waren damit größer als die Steigerung der Auszahlungen für Betriebsrenten. Betrug das Verhältnis aller Auszahlungen zum FCF im Jahr 2014 noch 17 Prozent, waren es im Jahr 2024 nur noch 12 Prozent.

Die einzelnen Unternehmen gehen hinsichtlich der Frage, ob Betriebsrenten aus dem Planvermögen oder aus dem laufenden Geschäft finanziert werden, unterschiedlich vor. So beglich die Allianz ihre laufenden Zahlungen für Betriebsrenten in den letzten drei Jahren zu rund 33 % aus der laufenden Geschäftstätigkeit und zu 67 % aus liquidiertem Planvermögen. Langfristig planbares (Lebens-)Versicherungsgeschäft erlaubt die Einbeziehung laufender Cashflows in die Betriebsrenten. Die Autobauer BMW und Mercedes Benz bezahlten die Betriebsrenten hingegen fast vollständig aus ihren Planvermögen. In der traditionell zyklischen Automobilbranche ist es nachvollziehbar, dass die Zahlungsströme aus dem operativen Geschäft nicht zusätzlich durch die Begleichung von Pensionsverpflichtungen belastet werden.

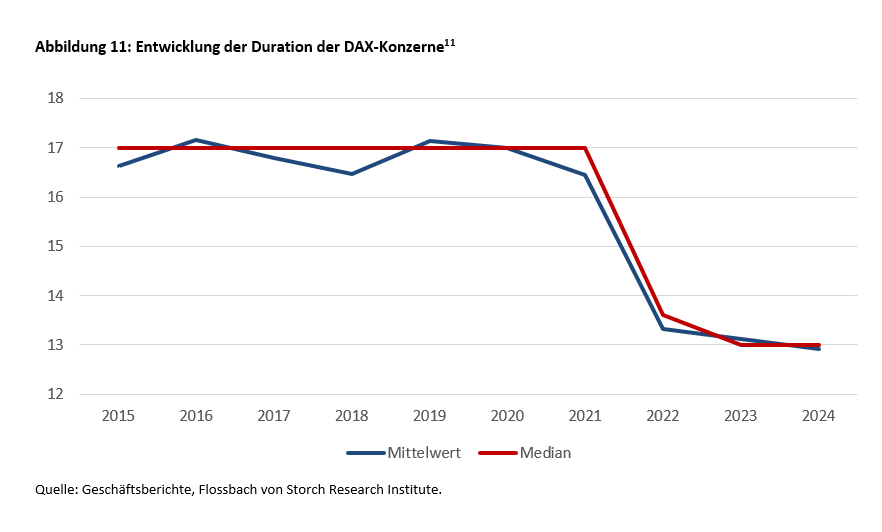

3.3 Die Duration hat abgenommen

Die Duration der Pensionsverbindlichkeiten, welche als gewichtete, durchschnittliche Dauer der Fälligkeit zukünftiger Zahlungen interpretiert werden kann, verzeichnete im Zeitraum von 2020 bis 2024 einen Rückgang von durchschnittlich 3,5 (Jahren). Während sie von 2015 bis 2021 weitestgehend konstant blieb, sank sie seitdem um fast 25 Prozent von rund 17 auf knapp 13. Auch hier zeigt sich ein großer Einmaleffekt im Rahmen der Zinswende im Jahr 2022. Durch die Erhöhung des Referenzzinses verloren die weiter in der Zukunft liegenden Zahlungen relativ zu den Zahlungen der nahen Zukunft an Wert. Der „Schwerpunkt“ der Auszahlungen rückte sprunghaft näher an den heutigen Tag.

Auch ohne Zinswende weist die Duration der Pensionsverbindlichkeiten ab dem Jahr 2019 einen leichten Abwärtstrend auf. Bestehende Zahlungsverpflichtungen weisen immer kürzer werdende Restlaufzeiten auf, was im Einklang mit dem demografischen Wandel steht: Insbesondere der Eintritt der geburtenstarken Baby-Boomer Jahrgänge in das Rentenalter lässt größere Teile der fälligen Rentenzahlungen näher rücken. Neue Verpflichtungen kommen nicht in gleichem Maße hinzu, da die Konzerne vermehrt auf beitragsorientierte Systeme umstellen, wodurch nur noch Teile der Belegschaft neue leistungsorientierte Pensionsansprüche aufbauen.

4. Prognose – die nächsten 10 Jahre

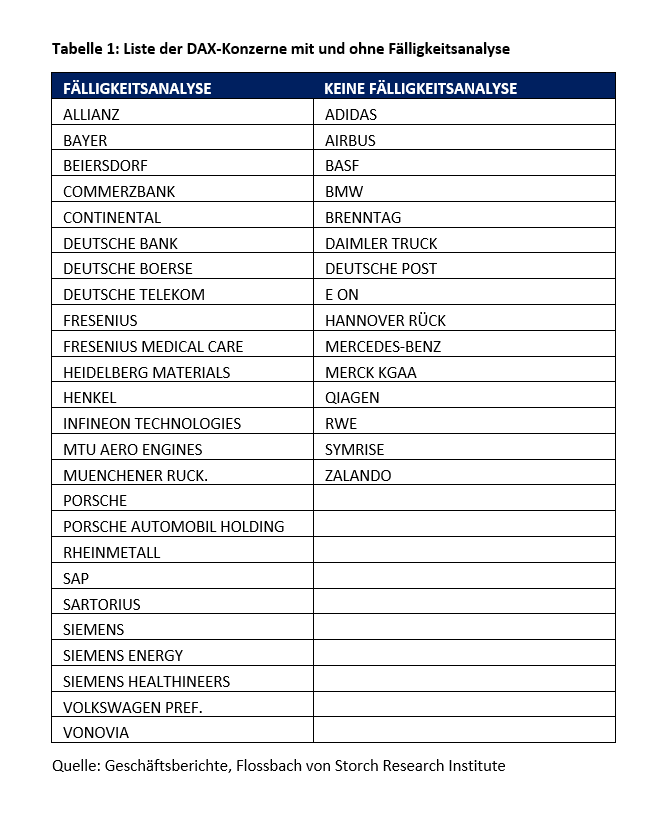

Abschließend werfen wir einen Blick auf die Liquiditätsbedarfe der Unternehmen für ihre Pensionsverpflichtungen in den nächsten zehn Jahren. Basis bilden die Fälligkeitsanalysen der Unternehmen, im Rahmen derer sie ihre zukünftigen Auszahlungen für die Betriebsrenten mit Hilfe versicherungsmathematischer Annahmen schätzen. Tabelle 1 zeigt die 25 Unternehmen, die eine solche Analyse bis zum Jahr 2034 in ihren Geschäftsberichten veröffentlichen. Wir finden für diese Unternehmen insgesamt ein Planvermögen von rund 137 Milliarden Euro. Dies entspricht rund der Hälfte des gesamten Planvermögens von 265 Milliarden Euro aller DAX-Unternehmen.

4.1 Die Zahlungsverpflichtungen

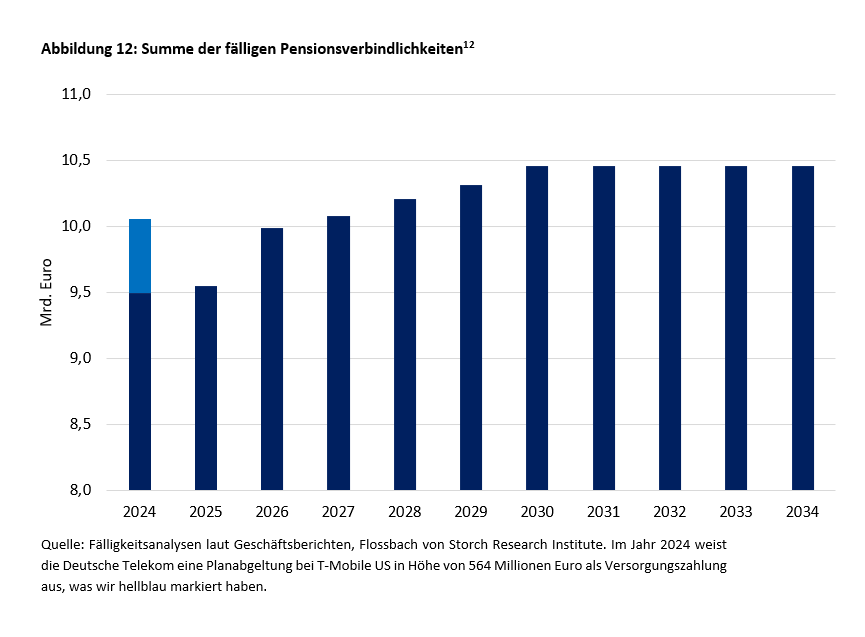

Wir modellieren nun die Zahlungsverpflichtungen aus Betriebsrenten für die Jahre 2025 bis 2034. Für das Jahr 2025 werden die erwarteten Auszahlungen in den Fälligkeitsanalysen separat ausgewiesen. Wir können diese daher, ohne weitere Annahmen treffen zu müssen, in unsere Modellierung übernehmen. Die fälligen Pensionszahlungen für die Jahre 2026 bis 2029 sind nicht immer separat pro Jahr ausgewiesen. Bei separatem jährlichem Ausweis haben wir die Werte übernommen. Waren für die vier Jahre nur Summen vorhanden oder fehlten Werte, haben wir diese auf Basis der Unternehmen, die vollständige Daten ausweisen, ergänzt. Da für die Jahre 2030 bis 2034 in der Regel nur Gesamtbedarfe ausgewiesen werden, haben wir diese für den Zeitraum von fünf Jahren gleichmäßig auf die entsprechenden Jahre verteilt. Abbildung 12 zeigt die summierten Liquiditätsbedarfe der kommenden Jahre im Vergleich zu den Auszahlungen im Jahr 2024. Die Deutsche Telekom weist für das Jahr 2024 eine Planabgeltung bei T-Mobile US in Höhe von 564 Millionen Euro als Versorgungszahlung aus, was wir dunkelblau markiert haben.

Die Bedarfe wachsen bis zum Jahr 2030 um rund 10 Prozent von gut 9,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf knapp 10,4 Milliarden Euro an. Auf diesem Niveau verbleiben sie aufgrund unserer Modellannahme, die nur als Summe ausgewiesenen Bedarfe der Jahre 2030 bis 2034 gleichmäßig auf diese Jahre zu verteilen. Eine detailliertere Modellierung auf Basis jährlicher Daten für die Jahre 2030 bis 2034 würde vermutlich den Trend der Jahre 2025 bis 2029 fortschreiben.

Grundsätzlich sind die künftigen Zahlungen nur mit geringer Unsicherheit belegt. Die unterliegenden Annahmen zur Lebenserwartung, Gehaltsentwicklung und Mitarbeiterfluktuation verändern sich in der Regel nur langsam und es ist nicht von größeren Änderungen der künftigen Zahlungsverpflichtungen auszugehen. Die Tragfähigkeit der Verpflichtungen richtet sich daher nach der Fähigkeit der Unternehmen diese aus dem Planvermögen und den laufenden Zahlungseingängen zu bedienen.

4.2 Die Quellen der Auszahlungen - Planvermögen und laufende Cashflows

Um abzuschätzen, ob der Liquiditätsbedarf gedeckt werden kann, haben wir anhand der FCF-Schätzungen der Unternehmen und obiger Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen die künftigen Planvermögen und die Zahlungsströme für die Betriebsrenten modelliert: Die Planvermögen verzinsen sich im Modell mit der durchschnittlichen jährlichen Rendite seit dem Jahr 2014. Im Schnitt der betrachteten Unternehmen sind das 3,3 Prozent. Die benötigte Liquidität wird wie im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2024 zwischen Cashflows der laufenden Periode und Planvermögen aufgeteilt. Unter diesen Annahmen bedienen die Unternehmen in der Gesamtheit ihre Zahlungsverpflichtungen zu zwei Dritteln aus dem Planvermögen und zu einem Drittel aus den laufenden Zahlungseingängen der aktuellen Periode.13 Die Einzahlungen in die Planvermögen aus den laufenden Cashflows entsprechen ebenfalls den historischen Durchschnittswerten. Abbildung 13 zeigt die resultierende Entwicklung der Summe der untersuchten Planvermögen.

Die Planvermögen wachsen in unserer Projektion sehr gleichmäßig um rund 1,7 Prozent pro Jahr von 137 Milliarden im Jahr 2024 auf rund 166 Milliarden im Jahr 2034 an. Entscheidenden Anteil hat daran die Verzinsung. Gelingen den Unternehmen statt der historischen 3,3 Prozent Zinsertrag nur 2,3 Prozent, dann fällt die Summer der Planvermögen im Jahr 2034 um rund 18 Milliarden Euro bzw. knapp 11 Prozent geringer aus. Ohne Zinserträge ginge das Planvermögen bis 2034 auf 112 Milliarden zurück. Bei einer Verzinsung von 1,6 Prozent wären die Planvermögen im Jahr 2034 genauso hoch wie im Jahr 2024.

Kann oder möchte ein Unternehmen sein Planvermögen nicht nutzen, um seine Pensionszahlungen zu leisten, z.B. weil die Anlagen länger als erwartet gebunden sind oder nur mit hohen Wertverlusten verkauft werden können, so müssen die Zahlungen aus den laufenden Zahlungseingängen der aktuellen Periode geleistet werden.15

Für die Jahre 2025 bis 2029 belaufen sich die erwarteten FCF, laut Bloomberg, für alle Unternehmen gemeinsam auf rund 45 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr. Die Zahlungsverpflichtungen aus Betriebsrenten betragen rund 10 Milliarden Euro pro Jahr (siehe Abbildung 14). Das entspricht zwischen 20 und 23 Prozent des FCF. Im Schnitt der Jahre 2025 bis 2029 sind es 21 Prozent. Im Schnitt der betrachteten Unternehmen werden rund zwei Drittel bzw. 14 Prozentpunkte nicht aus den laufenden Cashflows, sondern aus dem Planvermögen bedient. Unterstellt man als „Stressszenario“ die vollständige Illiquidität des Planvermögens für ein Jahr, müssten neben den regulären Zahlungen aus den Cashflows also zusätzlich rund 14 Prozentpunkte des FCF zur Begleichung der Zahlungsverpflichtungen aufgewendet werden. Vermutlich würde man bei solchem „Liquiditätsstress“ aber auf eine Auffüllung des Planvermögens aus den laufenden Cashflows verzichten. Damit reduziert sich der Liquiditätsbedarf um rund 9 Prozentpunkte. Die verbleibende Lücke von rund 5 Prozent des FCF würde den FCF überschaubar belasten. Ein kurzfristiger Mangel an Liquidität durch Betriebsrenten ist somit nicht absehbar.

4.3 Zwei Liquiditätsstrategien

Die Unternehmen mit Fälligkeitsanalysen weisen keine erkennbaren strukturellen Risiken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit bei den Betriebsrenten auf. Für unternehmensspezifische Risiken gilt es jedoch die Zahlungsstrategien der einzelnen Unternehmen zu betrachten. So verfolgen die beiden Unternehmen mit den in Euro höchsten Verpflichtungen, Volkswagen und Siemens, zwei unterschiedliche Strategien, um diesen nachzukommen.

Volkswagen besitzt mit 39,8 Prozent einen der niedrigsten Ausfinanzierungsgrade aller DAX-Unternehmen. Folgerichtig bediente das Unternehmen in der Vergangenheit drei Viertel seiner Zahlungen aus den laufenden Cashflows, wobei es seit der Zinswende nur noch zwei Drittel sind. Die künftigen Zahlungen der Jahre 2025-2029 betragen unserer Modellierung zu Folge fast 49 Prozent des Free-Cashflows. Das ist rund doppelt so hoch wie in der Stichprobe aller Unternehmen. Glaubt man mit dem eigenen Unternehmen höhere Renditen als aus der Kapitalanlage eines breit diversifizierten Planvermögens zu erzielen, ist diese Strategie nachvollziehbar. Im konjunkturellen Abschwung ist sie jedoch riskant, insbesondere in einer zyklischen Industrie wie dem Automobilsektor. Volkswagen wäre in einem solchen Fall eventuell auf Garantien seines Großaktionärs, dem Land Niedersachsen, angewiesen, um die Verpflichtungen aus den Pensionszahlungen leisten zu können.

Siemens hingegen weist mit einem Ausfinanzierungsgrad von 101,4 Prozent und damit aktuell eine vollständige Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen auf. Die aktuellen Cashflows sind daher für die Bedienung der Pensionsverpflichtungen weniger maßgeblich. Und umgekehrt belasten die Pensionsansprüche den freien Cashflow weniger. Hier kommt es darauf an, die Verzinsung der Planvermögen mit dem Rechnungszins im Einklang zu halten und gleichzeitig ausreichende Liquidität der dahinter liegenden Assets zu gewährleisten: Bei steigendem Liquiditätsbedarf verkürzt sich für wachsende Teile des Planvermögens der Anlagehorizont, was das Marktrisiko für volatile Kapitalanlagen im Planvermögen erhöht. Für gleichbleibendes Risiko müsste der Asset-Mix angepasst werden. Insbesondere gilt es bei einem Anteil von aktuell rund 25 Prozent „Alternative Assets“ im Planvermögen in den anderen Kapitalanlagen genügend „Liquiditätspuffer“ einzuplanen. Die Herausforderung liegt darin trotz dieser „Nebenbedingungen“ noch den aktuellen Rechnungszins von 3,8 Prozent zu erzielen, damit der Ausfinanzierungsgrad nicht abschmilzt.

5. Fazit – Bereit für die Boomer!

Die DAX-Unternehmen scheinen bereit für den anstehenden Ruhestand der Baby-Boomer. Die DAX-Unternehmen konnten ihre bilanziellen und liquiditätsbezogenen Risiken aus Pensionszusagen im Vergleich zu unserer letzten Untersuchung aus dem Jahr 2015 spürbar verringern. Die Normalisierung des Zinsniveaus half die Ausfinanzierungsgrade im Median auf über 80% zu erhöhen. Die tatsächliche Verzinsung der Planvermögen konnte mit dem gestiegenen Rechnungszins mithalten. Die Portfolios der Planvermögen sind diversifiziert. Und die Free-Cashflows sichern voraussichtlich die für die Betriebsrenten nötige Liquidität. Das alles sind positive Nachrichten.

Gegenwind könnte zukünftig aus drei Richtungen wehen: Schwaches Wachstum könnte die Erwartungen bezüglich der Free-Cashflows als zu positiv erscheinen lassen. Langlebigkeit könnte die Durationen der Zahlungen langsamer sinken lassen als erwartet. Investitionen in alternative Assets könnten aufgrund fehlender Marktwerte beim Verkauf nicht einkalkulierte Verluste erzeugen und für größere Wertberichtigungen innerhalb der Planvermögen sorgen.

Ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten scheinen jedoch nicht erwartbar. Die Bundesregierung versucht derzeit mit Schuldenaufnahme das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Der Anstieg der Lebenserwartung hat sich abgeschwächt. Und alternative Assets könnten vom Infrastrukturpaket profitieren und machen trotz steigender Bedeutung nach wie vor weniger als 25 Prozent des Gesamtbestandes an Planvermögen aus.

All das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass für den Investor stets ein Blick auf das spezifische Unternehmen nötig ist. Der durchschnittliche Ausfinanzierungsgrad aller Unternehmen liegt mit 67,3 Prozent deutlich unter dem Median von 82,3 Prozent. Existieren Pensionsverpflichtungen mit ungewisser Finanzierung, muss dies bei der Anlageentscheidung Berücksichtigung finden.

Literaturverzeichnis

AON 2025: AON, DAX Geschäftsberichtsanalyse: Auswertung der Pensionspläne 2024, 2025, abgerufen am 20. August 2025.

DAV 2023: Deutsche Aktuarvereinigung, Anwendung von IAS 19 Employee Benefits auf die betriebliche Altersversorgung in Deutschland, Fachgrundsatz, 2023, abgerufen am 20. August 2025.

Deutsche Bundesbank 2024: Deutsche Bundesbank, Deutschland-Prognose: Wachstumsausblick deutlich eingetrübt – Inflation geht zurück auf 2%, Monatsbericht – Dezember 2024, 2024, abgerufen am 20. August 2025.

Lehmann 2015: Kai Lehmann, Mind the Gap!, 2015, Studie des Flossbach von Storch Research Institute, 2015, abgerufen am 20. August 2025.

________________________________________________________________________________

1 Unter den offenen Plänen, d.h. Pensionspläne, in die noch neue Mitarbeiter aufgenommen werden, dominieren mittlerweile die beitragsorientierten Pläne (AON 2025).

2 Als Rechnungszins bezeichnen wir den für die Diskontierung der künftigen Zahlungen verwendeten Zins der Unternehmen. Er richtet sich nach dem Zins für hochwertige Unternehmensanleihen, die in Währung und Laufzeit den erwarteten Verpflichtungen entsprechen.

3 Zalando weist in seinen Geschäftsbericht 2024 keine ausstehenden leistungsorientierten Verpflichtungen aus und ist deshalb nicht Teil der Studie.

4 Hierzu zählen nach gängiger Praxis Unternehmensanleihen, die mindestens ein Standard&Poor’s-Rating von “AA” aufweisen. Vgl. Fachgrundsatz der Deutschen Aktuarvereinigung DAV 2023, Seite 12.

5 Die Duration ist das barwertgewichtete Mittel der Auszahlungszeitpunkte der Pensionsverpflichtungen. Die aktuelle Durchschnittsduration aller DAX-Unternehmen von 13 (Jahren) inkludiert alle Unternehmen außer Zalando und Qiagen. Während Zalando keinerlei Pensionsverpflichtungen ausweist, fehlt im Geschäftsbericht von Qiagen eine Angabe zur Duration.

6 Planvermögen bezeichnet die Gesamtheit aller Vermögenswerte, die ausschließlich dazu dienen die zugesagten Versorgungsleistungen zu erfüllen und dem Zugriff von Arbeitgeber und Gläubigern entzogen sind.

7 Eine sogenannte mark-to-market-Bewertung setzt einen liquiden Markt für die Vermögensgegenstände voraus.

8 Absolutes Pensionsdefizit = Pensionsverbindlichkeiten – Planvermögen, Relatives Pensionsdefizit = Absolutes Pensionsdefizit / Eigenkapital.

9 Die nachhaltige Ausfinanzierung der Pensionslasten im Bankensektor ist wohl auch ein Resultat der strikteren aufsichtsrechtlichen und bilanziellen Vorgaben für Banken.

10 Free Cashflow = Operativer Cashflow – Zahlungen für Investitionstätigkeiten

11 Für die gesamte Zeitspanne von 2015 bis 2024 berichteten 29 der DAX 40 Unternehmen die Duration des Barwerts der Pensionsansprüche. Nur diese Unternehmen sind in der Abbildung berücksichtigt.

12 Die Summe der Pensionszahlungen, auch die aus dem Jahre 2024, bezieht sich nur auf die in Tabelle 1 hinterlegten Unternehmen der Kategorie „Fälligkeitsanalyse“

13 Damit passt die Aufteilung der Zahlungsströme zum aktuellen durchschnittlichen Ausfinanzierungsgrad von 68 Prozent.

14 Daten entsprechend siehe Fußnote 15.

15 Möglich wäre auch eine Schuldenaufnahme oder eine Begleichung aus vorhandenen Barmitteln. Diese Möglichkeiten wollen wir nicht berücksichtigen.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.