Einleitung

Je älter eine Gesellschaft wird, desto größer wird auch ihre Abneigung gegen Veränderungen. Deutschland ist dafür ein gutes Beispiel. Das Versprechen, den von der Mehrheit der Wählerschaft als bequem empfundenen Status-quo zu erhalten, war ein wesentlicher Grund für den langen politischen Erfolg der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch das Festhalten am Status-quo stärkt spezielle Interessengruppen und verhindert Anpassung an veränderte Umstände.1

Diese Erfahrung musste der Angela Merkel nachfolgende Olaf Scholz machen. Seine Regierung bezeichnete sich als „Fortschrittskoalition“. Statt Fortschritt herrschte in seiner Amtszeit jedoch Stillstand. Das reale Bruttoinlandsprodukt stagnierte von der Bildung der Koalition im November 2021 bis zu ihrem Zerfall im November 2024. Diese Schwächeperiode war länger als die früher längste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik, die von 1980 bis 1982 dauerte.

Dagegen bringt die Zerstörung überkommener Strukturen nicht nur Schmerzen, sondern bietet auch Chancen.2 Denn die Zerstörung alter Strukturen ist die notwendige Bedingung für die Entstehung neuer. Damit daraus „Schöpfung“ neuen Wohlstand werden kann, muss die Bildung neuer Strukturen jedoch durch Marktkräfte erfolgen. Denn wie das Beispiel der russischen Oktoberrevolution von 1917 zeigt, verschlechtert der Ersatz einer alten, rigiden Struktur – des Zarenregimes – durch eine neue, noch rigidere – des Sowjetregimes – nur die Lage.

In diesem Papier untersuchen wir die Folgen des Festhaltens am Status-quo und des Zulassens von „Zerstörung“ für die Länder der Europäischen Union. Diese Länder wurden in den letzten Jahrzehnten von drei großen Disruptionen erschüttert: der kapitalistischen Transformation nach dem Zerfall des Sowjetimperiums Anfang der 1990er Jahre, der Eurokrise von 2009 bis 2012 und der Migrationskrise, die 2015 ihren Höhepunkt erreichte. Das wichtigste Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass die Disruptionen vor allem dann einen Prozess der schöpferischen Zerstörung (statt nur Zerstörung) auslösten, wenn die Bildung neuer Strukturen von Marktkräften getrieben war.

Schocktherapie durch kapitalistische Transformation

Mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und dem Untergang der Sowjetunion zwei Jahre später erlebten die osteuropäischen EU-Länder einen Wechsel des Wirtschaftssystems. Die mit ihrer kapitalistischen Transformation verbundene Disruption war wohl noch größer als die umgekehrte Transformation in den Sozialismus vier Jahrzehnte zuvor. Denn es ist viel schwieriger, von einem System der zentralen Wirtschaftsplanung in die „spontane“, über die Zeit gewachsene Ordnung einer Marktwirtschaft zu wechseln.3

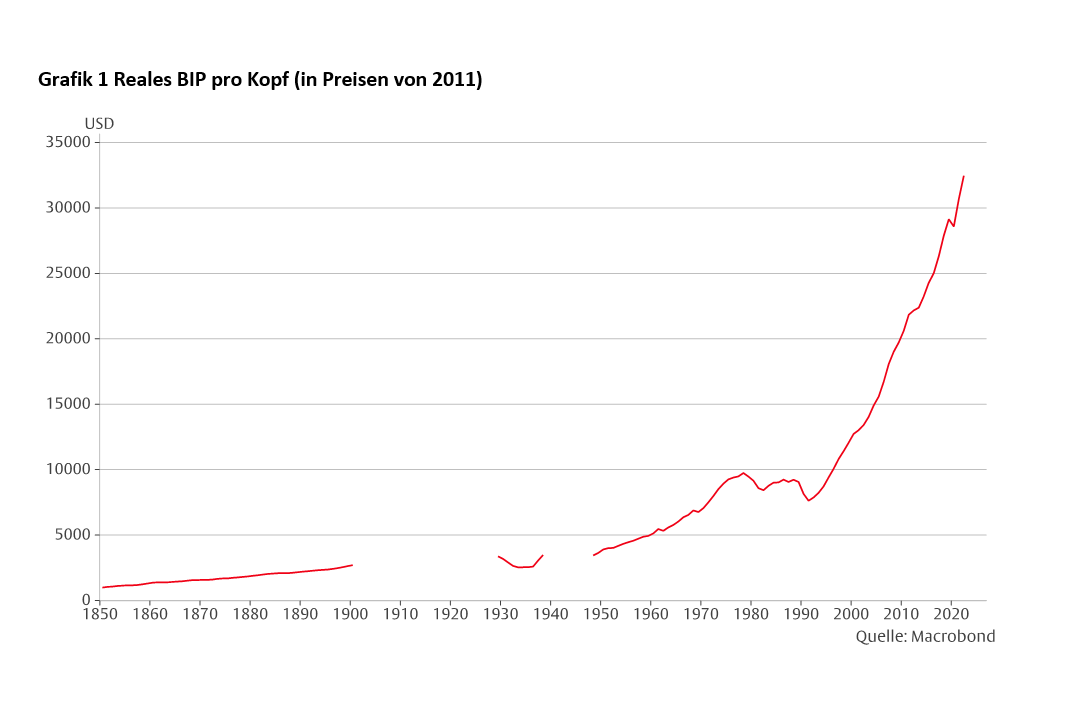

Zwar ist der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus leichter zu bewerkstelligen – es braucht nur kompromisslose staatliche Unterdrückung individueller Freiheit – doch zeigt die Geschichte, dass der dabei angerichteten Zerstörung keine Schöpfung folgt, die zur andauernden Entfaltung der Wachstumskräfte der Wirtschaft führt. Wir zeigen dies am Beispiel Polens (Grafik 1). Nach dem Zweiten Weltkrieg erholte sich zwar das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, doch die Erholung endete im Jahr 1978. Die zentral geplante polnische Wirtschaft schaffte es nicht, mit den durch die Ölkrisen der 1970er-Jahre ausgelösten Verwerfungen fertig zu werden. Das reale BIP pro Kopf fiel bis zum Jahr 1991. Danach schuf die kapitalistische Transformation Umstände, die den größten und längsten Wirtschaftsaufschwung in der Geschichte Polens auslöste.

Ein wesentlicher Umstand für die spektakuläre Entwicklung der polnischen Wirtschaft war, dass keine fremde Hilfe zur Verfügung stand, mit der die Transformation hätte abgemildert und hinausgezögert werden können. Der Zerstörung folgte die Freisetzung von Marktkräften, die zur Schöpfung führten.4 Ganz anders war dies in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach der Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland hohe staatliche Unterstützung aus dem Westen erhielt.

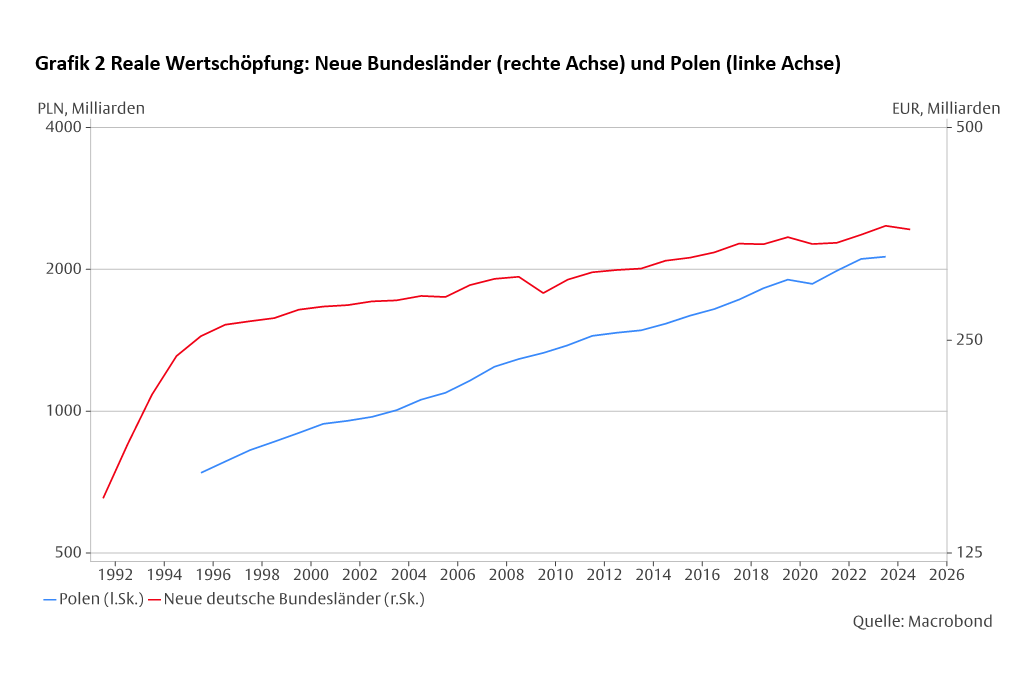

Grafik 2 zeigt die reale Wertschöpfung in den sogenannten „neuen Bundesländern“ und in Polen. Von 1991 bis 1995 wuchs die reale Wertschöpfung in den neuen Bundesländern enorm stark. In diese Zeit fielen die meisten Maßnahmen für die kapitalistische Transformation und die Finanzhilfen zur Linderung der sozialen Folgen. Danach schwächte sich das Wachstum stark ab. Die Fortführung der massiven Finanzhilfen bis zum heutigen Tag begrenzte zwar die „Zerstörung“, behinderte aber auch die „Schöpfung“ durch die Freisetzung von Marktkräften. Dagegen schwenkte die polnische Wirtschaft mit der kapitalistischen Transformation ohne Außenhilfe zur Abmilderung ihrer Folgen auf einen stetigen und starken Wachstumspfad ein (ersichtlich an der stabilen Steigung der auf einer logarithmischen Skala dargestellten Entwicklung der realen Wertschöpfung).

Schocktherapie durch die Eurokrise

Mit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung sanken in vielen Beitrittsländern die Zinsen auf vorher nie gesehene Niveaus. Grund dafür war, dass der Euro der Nachfolger der D-Mark werden sollte und daher die niedrigen deutschen Zinsen als „Benchmark“ für die Eurozone galten. In manchen Ländern entfachten die Zinssenkungen einen Boom im Immobilienmarkt, in anderen Ländern verführten sie den Staat dazu, sich über die Halskrause zu verschulden. Die Griechen, die erst im Jahr 2001 auf der Grundlage geschönter Daten dem Euroraum beitreten konnten, gönnten sich beides.

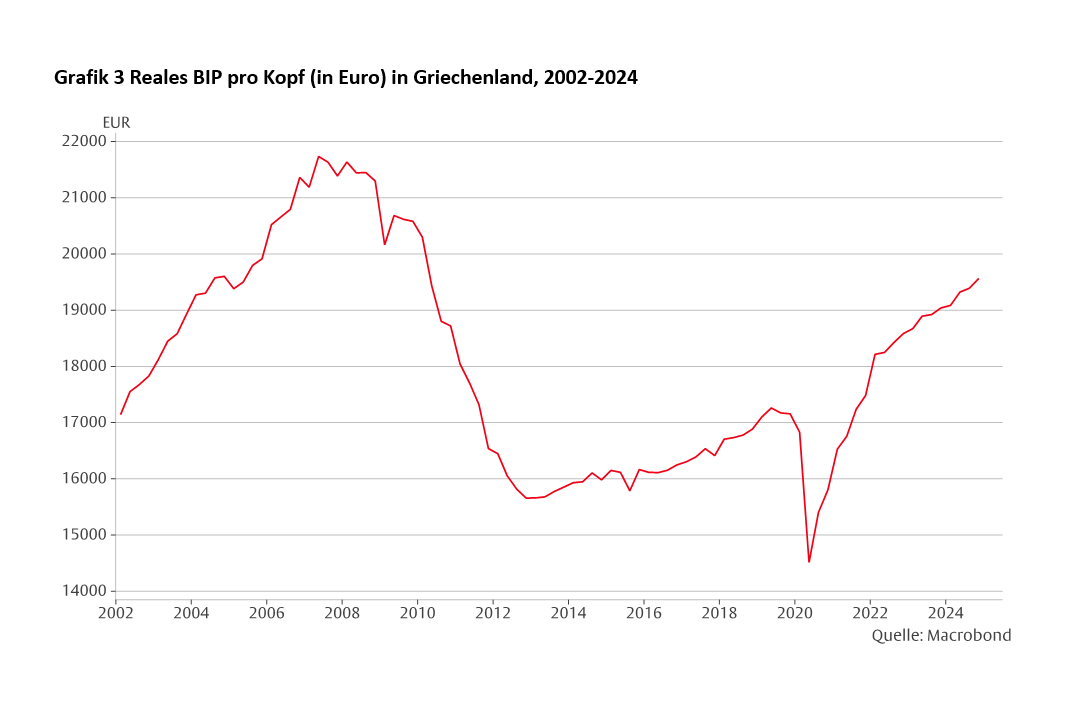

Als der im Oktober 2009 neu gewählte Premierminister, George Papandreou bekanntgab, dass das Haushaltsdefizit für 2009 nicht – wie zuvor gemeldet – bei etwa 6 bis 8 Prozent, sondern tatsächlich bei über 12 Prozent des BIP liegen würde (später auf über 15 Prozent revidiert), platzte die griechische Euroblase und die Wirtschaft stürzte ab (Grafik 3). Der Austritt des Landes aus der Währungsunion wurde ernsthaft diskutiert. Doch die Staatschefs der maßgeblichen Euroländer – darunter vor allem Deutschland – entschlossen sich zur Gewährung von Finanzhilfen, um Griechenland in der EWU zu halten. Die Hilfen wurden im Stil von Anpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfonds gewährt und an Bedingungen für umfassende Wirtschaftsreformen geknüpft. Das erste Rettungspaket wurde im Mai 2010 beschlossen, und das letzte Programm endete im August 2018.

Die mit den Programmen verbundenen Auflagen zwangen die griechische Regierung zu umfassenden Wirtschaftsreformen. Nach der Zerstörung der Blasenökonomie wurden dadurch marktwirtschaftliche Kräfte frei, die den Prozess der Schöpfung einleiten konnten. Dadurch stieg das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf vom ersten Quartal 2013 bis zum vierten Quartal um 24 Prozent oder mit einer annualisierten Rate von knapp zwei Prozent (Grafik 3). Das ist zwar deutlich weniger als in Polen (knapp vier Prozent), aber deutlich besser als in Deutschland (0,6 Prozent).

Disruption durch Migration

Disruptionen können auch durch Migration ausgelöst werden. Schon im antiken Rom schufen Völkerwanderungen enorme Disruptionen und trugen zum Untergang dieses Weltreichs bei. Auch in der gegenwärtigen Zeit ist Europa wieder von Völkerwanderungen betroffen, vor allem aus Vorderasien und Nordafrika. Die politische Disruption liegt auf der Hand. Aber schafft Einwanderung auch eine wirtschaftliche Disruption? Auf den ersten Blick ist die Beweislage nicht schlüssig. Vor dem Hintergrund seiner schrumpfenden Erwerbsbevölkerung braucht Europa Zuwanderung, um das wachsende Heer seiner Pensionäre noch versorgen zu können. Andererseits stellt die Einwanderung in die Sozialsysteme über die Beanspruchung von Asyl eine enorme Kostenbelastung dar. Welcher Effekt überwiegt?

Ein Vergleich der vier größten EU-Länder, die stark von Immigration betroffen sind, mit Polen, das eine restriktivere Einwanderungspolitik verfolgt hat, scheint die These, dass Einwanderung belastet, zu unterstützen. Mit diesem Argument hat die polnische Regierung die Umverteilung von Migranten in den EU-Ländern zurückgewiesen. Doch könnte das Bild aufgrund der geringen Stichprobe und den Ausschluss anderer Faktoren verzerrt sein. Aus diesem Grund werden wir diesen Zusammenhang im Folgenden ökonometrisch untersuchen.

Folgen von Disruptionen im Ländervergleich

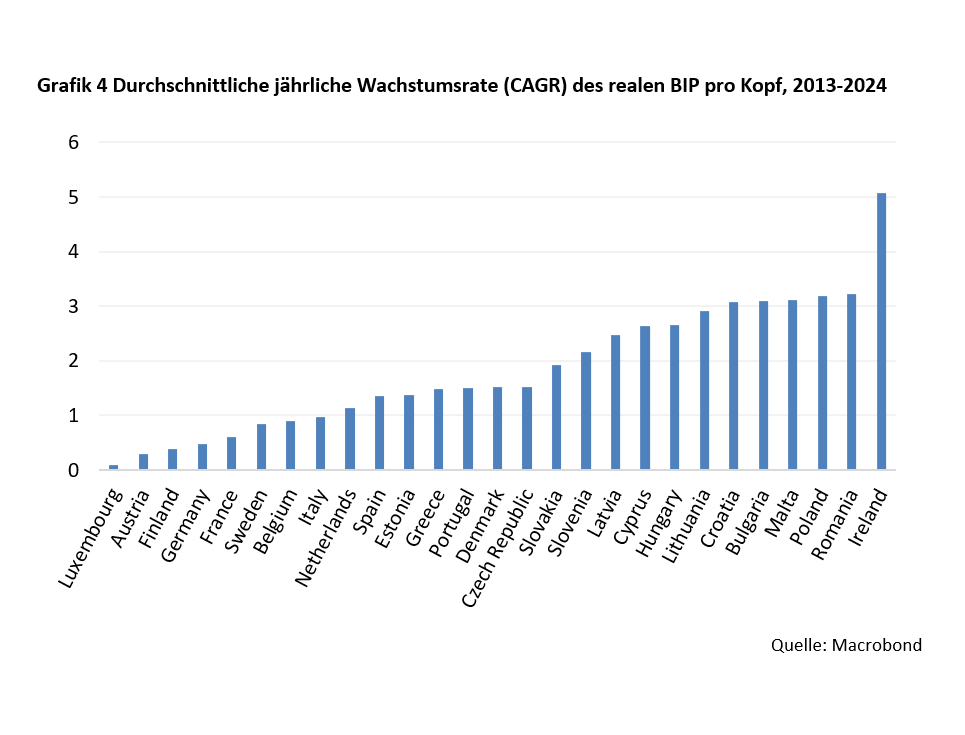

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die Folgen von Disruptionen anhand von Beispielen beleuchtet. Nun wollen wir die Fallstudien durch einen Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der 27 EU-Länder abrunden. Unsere Hypothese ist, dass von Disruptionen betroffene Länder durch schöpferische Zerstörung in den Folgejahren ein höheres Wirtschaftswachstum verzeichnen konnten als andere. Dazu haben wir in Grafik 4 die durchschnittlichen Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf für die EU-Länder von 2013 bis 2024 abgebildet. Wir haben 2013 als das Jahr für den Anfang der Berechnung gewählt, weil zu dieser Zeit die Eurokrise weitgehend unter Kontrolle gebracht war.5 Wir erwarten, dass die Länder, die während der 1990er Jahre die kapitalistische Transformation durchlaufen haben, in der jüngeren Vergangenheit von der damit verbundenen schöpferischen Zerstörung weiter profitierten. Länder, die keine Disruptionen erlebt haben, sollten dagegen geringere Wachstumsraten aufweisen.

Die Daten unterstützen weitgehend unsere Hypothese. Am unteren Ende der Wachstumsskala befinden sich Länder von Luxemburg bis zu den Niederlanden, die keine nennenswerten Disruptionen erlebt haben. Im höheren Bereich stehen Länder, die entweder die kapitalistische Transformation durchlaufen oder während der Eurokrise Anpassungsprogramme durchgeführt haben. Eine Ausnahme bildet Dänemark, dessen Wirtschaft anscheinend auch ohne Disruption die nötige Flexibilität hat, um unter sich verändernden Umständen robust zu wachsen.

Determinanten des Wohlstands

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir untersucht, inwieweit schöpferische Zerstörung die wirtschaftliche Entwicklung fördern kann. Nun wollen wir eingehender untersuchen, welche Kräfte dadurch freigesetzt werden, die zu wirtschaftlichem Wohlstand führen. Dazu haben wir in einer Paneldatenanalyse das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der 27 EU-Länder im Zeitraum 1995-2024 auf die in der ökonomischen Literatur als Wachstumstreiber identifizierten Variablen regressiert.6 Der Kapitalstock ergibt sich aus der Akkumulation von Anlageinvestitionen über die Zeit und beeinflusst als „Produktionsfaktor“ direkt die Höhe der Produktion. Die gesamte Faktorproduktivität erfasst die Effizienz, mit der Produktionsfaktoren kombiniert werden. Sie reflektiert technologischen Fortschritt sowie die institutionelle Qualität eines Wirtschaftssystems. Handelsoffenheit fördert Spezialisierung, Wettbewerb und Wissensdiffusion.

Soziale Ausgaben sollten im Idealfall über Bildungs-, Gesundheits- und Stabilisierungseffekte auf Humankapital und gesellschaftliche Kohärenz wirken. Allerdings können soziale Ausgaben unter bestimmten Umständen einen negativen Einfluss auf das BIP pro Kopf ausüben, wenn sie ineffizient gestaltet sind oder Fehlanreize setzen. Zum einen können hohe soziale Transfers die Arbeitsanreize verringern, etwa wenn großzügige Sozialleistungen den Anreiz zur Arbeitsaufnahme oder Erwerbstätigkeit reduzieren. Zum anderen führen steigende soziale Ausgaben oft zu einer höheren staatlichen Ausgabenlast, die über höhere Steuern oder Schulden finanziert werden muss – beides kann Investitions- und Wachstumspotenziale hemmen. Dazu können ineffizient eingesetzte Sozialausgaben Ressourcen von produktiven Investitionen (z. B. Infrastruktur oder Forschung) abziehen und damit das langfristige Wachstum bremsen.

Schließlich beeinflusst Immigration sowohl das Arbeitskräfteangebot als auch langfristig das Produktionspotenzial eines Landes. Immigration kann sich positiv auf das BIP pro Kopf auswirken, wenn sie das Arbeitskräfteangebot erweitert, demografische Herausforderungen (wie Alterung) abfedert und Humankapital sowie Innovationspotenzial in die Volkswirtschaft einbringt. Allerdings kann Immigration auch negative Effekte auf das BIP pro Kopf haben, wenn sie primär durch Anreize wie großzügige Sozialleistungen motiviert ist, anstatt durch Arbeits- oder Bildungsperspektiven. Unter diesen Umständen besteht die Gefahr des Scheiterns der Integration in den Arbeitsmarkt, was zu einer erhöhten fiskalischen Belastung führt. Um die Wirkung dieses Kanals zu erfassen, haben wir die Immigrationsvariable mit den Sozialleistungen interagiert.7

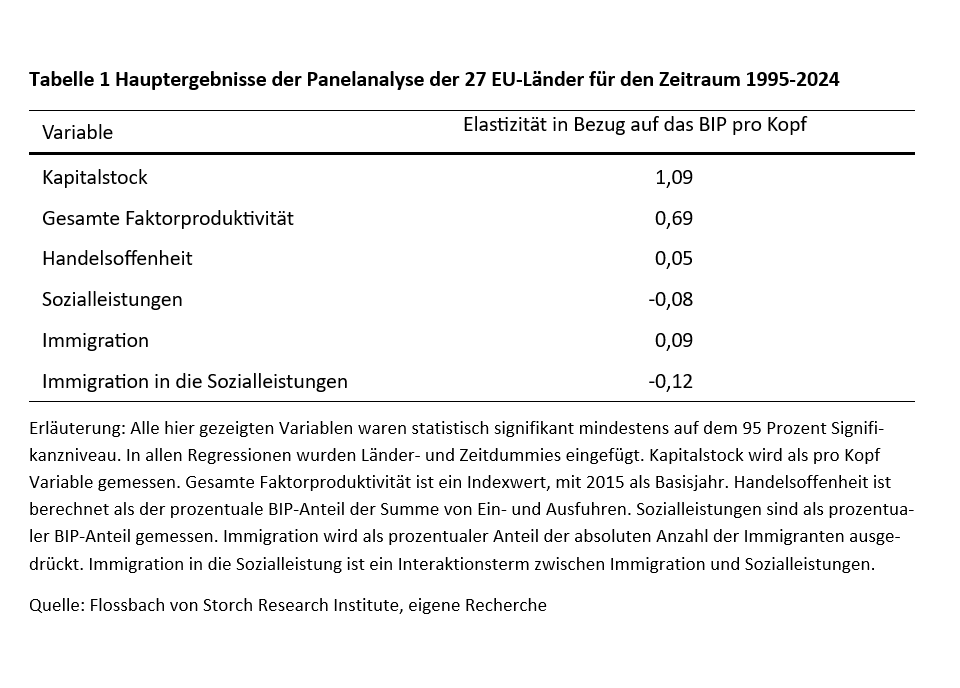

Die detaillierten Ergebnisse unsere Regression stehen im Anhang. Tabelle 1 fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zeigt die Elastizitäten des BIP pro Kopf in Bezug zu den jeweiligen Variablen. Diese geben an, um wie viel Prozent sich das BIP pro Kopf verändert, wenn sich die jeweiligen Einflussfaktoren um ein Prozent ändern.

In Übereinstimmung mit der ökonomischen Literatur finden wir, dass die Kapitalausstattung und die gesamte Faktorproduktivität einen großen Einfluss auf die Höhe des BIP pro Kopf haben. Schöpferische Zerstörung wirkt folglich vornehmlich durch ihren Einfluss auf diese Variablen. Offenheit für internationalen Handel wirkt ebenfalls positiv, kann aber durch einen Anstieg der Sozialausgaben mehr als kompensiert werden.

Unsere erste Betrachtung der Migration endete ohne klares Ergebnis. Die ökonometrische Analyse zeigt jedoch, dass Migration positive und negative Wirkungen haben kann. Im Allgemeinen wirkt sie positiv. Erfolgt die Immigration jedoch in den Sozialstaat (zum Beispiel über die Gewährung von Asyl), werden die im Allgemeinen positiven Effekte durch die negativen Effekte der Einwanderung in den Sozialstaat mehr als kompensiert. Die Gewährung von Asyl ist folglich eine Sozialleistung an Angehörige anderer Staaten, die – wie der Ausbau des Sozialstaats insgesamt – die Wirtschaftsleistung drückt.

Schlussfolgerungen

In diesem Papier haben wir die Folgen des Festhaltens am Status-quo und des Zulassens von „Zerstörung“ für die Länder der Europäischen Union untersucht. Wir haben gefunden, dass die Länder, die in den letzten Jahrzehnten von der kapitalistischen Transformation und der Eurokrise erschüttert wurden, danach eine bessere Entwicklung erlebten als andere, die am Status-quo festhielten. Wir fanden auch, dass unkontrollierte Zuwanderung über die Gewährung von Asyl oder Duldung die Wirtschaft schwächt, wenn sie den Sozialstaat belastet.

Das wichtigste Ergebnis unserer Untersuchung ist jedoch, dass die Disruptionen vor allem dann einen Prozess der schöpferischen Zerstörung (statt nur Zerstörung) auslösen, wenn die Bildung neuer Strukturen von Marktkräften getrieben ist. Gegenwärtig erlebt Europa neue Disruptionen durch die Verschiebung geopolitischer Machtverhältnisse und die Außen- und Handelspolitik der Regierung von Donald Trump. Unsere Untersuchung legt den Schluss nahe, dass Europa aus diesen Disruptionen gestärkt hervorgehen kann, wenn sie den Mut findet, weniger Staat und mehr Markt zu wagen.

Anhang: Detaillierte Ergebnisse der Regressionsanalyse

Unsere Paneldatenanalyse basiert auf folgender Regressionsgleichung:

gdpit = β1capit + β2tfpit + β3openit + β4socit+ β5immigit + β6immigsocit + β7debtit + dcountry + dtime + εit (1)

wobei gdpit die abhängige Variable, gemessen als BIP pro Kopf im Land i im Jahr t, darstellt. Zu den unabhängigen Variablen auf der rechten Seite gehören der Kapitalstock pro Kopf (capit), die gesamte Faktorenproduktivität (tfpit, Indexzahl, wobei 2015=100), die Handelsoffenheit (openit, prozentualer BIP-Anteil der Summe von Ein- und Ausfuhren), Sozialausgaben (socit, als prozentualer BIP-Anteil), Immigration (immigit, Anteil der Immigranten an der Gesamtbevölkerung), Immigration in den Sozialstaat (immig_socit, Interaktionsterm zwischen Immigration und Sozialausgaben) und Staatsverschuldung (debtit, als prozentualer BIP-Anteil). Die Variablen dcountry und dtime stehen für Länder- und Zeitdummies, die für unbeobachtete, zeitinvariante Heterogenität zwischen den Ländern kontrollieren. Schließlich ist εit der idiosynkratische Fehlerterm. Die geschätzten Koeffizienten β lassen sich nicht direkt ökonomisch interpretieren, sondern erfordern einer zusätzlichen Umrechnung in Elastizitäten, die wir sie im Hauptteil der Studie gezeigt haben.

In unseren Schätzungen stützen wir uns auf dem sog. Fixed-Effects-Modell. Es handelt sich dabei um ein Paneldaten-Ansatz, der davon ausgeht, dass jede Einheit (in unserem Kontext jedes Land) eigene, nicht beobachtbare Charakteristika besitzt, die die Schätzung des Einflusses von erklärenden Variablen auf die abhängige Variable verzerren könnten, wenn sie nicht berücksichtigt werden. Durch die Fixed-Effects-Schätzung werden diese konstanten, unbeobachteten Effekte eliminiert, sodass nur die Variation innerhalb einer Einheit über die Zeit zur Identifikation der Effekte genutzt wird.

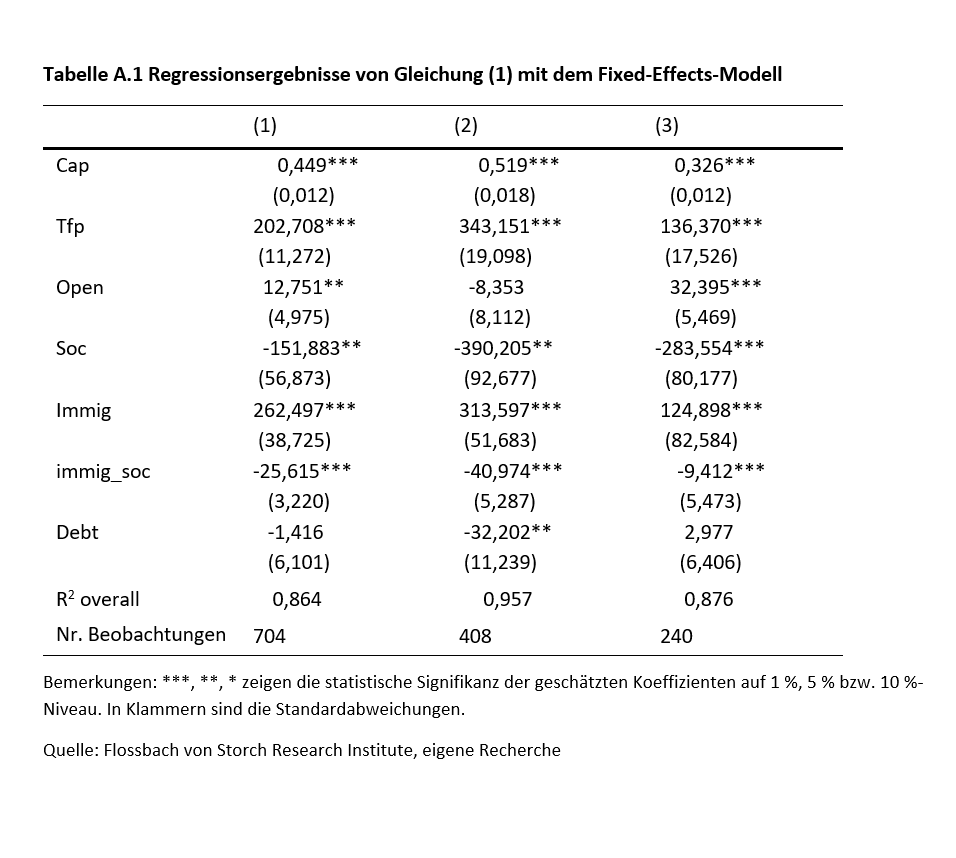

Tabelle A.1 zeigt in Spalte (1) detaillierte Schätzungsergebnisse, bezogen auf unser Sample von jährlichen Beobachtungen für 27 EU-Länder im Zeitraum 1995-2024. Spalten (2) und (3) zeigen zusätzliche Schätzung für zwei Ländergruppen, die den dynamischen Ost-Süden (2) und den verhaltenen Westen (3) der EU repräsentieren.8 Die wesentlichen Schätzungsergebnisse bleiben unabhängig der Ländergruppe intakt.

Unterstellt man Endogenität in Gleichung (1), weil zum Beispiel ein höheres BIP pro Kopf eine bessere Allokation der Ressourcen ermöglichen oder auch zu einer intensiveren Immigration führen würde, so könnten die Schätzungsergebnisse der Analyse in Tabelle A.1 verzerrt sein. Um die Robustheit unserer Analyse (auch im Hinblick auf möglicherweise fehlende Stationarität der Zeitreihen) zu überprüfen, haben wir in weiteren Schätzungen erstens mit transformierten Variablen (als nicht-rollierende 5-Jahresdurchschnitte), zweitens mit verzögerten erklärenden Variablen gearbeitet und drittens mit erst-differenzierten Variablen geschätzt. Alle Verfahren konnten unsere ursprünglichen Ergebnisse bestätigen.

Referenzen

Balcerowicz, Leszek (1995): Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest: Central European University Press.

Durlauf, Steven N.; Johnson, Paul A.; Temple, Jonathan R.W. (2005): Growth econometrics. In: Aghion, Philippe; Durlauf, Steven N. (Hgb.): Handbook of Economic Growth, Volume 1, Part A. Amsterdam: North Holland, S. 555-677.

Hayek, Friedrich (Hgb.) (1967): New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: University of Chicago Press.

Mankiw, Gregory N.; Romer David; Weil, David N. (1992): A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.

Olson, Mancur (1965): The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.

Polanyi, Karl (1944, 2021): The Great Transformation. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Sala-i-Martin, Xavier X. (1997): I just ran two million regressions. The American Economic Review, 87(2), 178-183, 1997.

Schumpeter, Joseph A. (1942): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Harper & Brothers.

___________________________________________________________________

1 Olson (1965).

2 Schumpeter (1942).

3 Der Begriff "spontane Ordnung" wurde von dem Chemiker und Philosoph Michael Polanyi geprägt (Polanyi, 1944). Populär wurde das Konzept jedoch durch den Ökonomen Friedrich von Hayek, der es in seinen Arbeiten zur Marktwirtschaft und zur Gesellschaftstheorie ausführlich diskutierte (Hayek, 1967).

4 Die Transformation beinhaltete einen sofortigen Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung, mit einer Liberalisierung der Preise, Privatisierung und der Öffnung für den internationalen Handel (Balcerowicz, 1995)

5 Während der Eurokrise wurden ab 2010 mehrere Anpassungsprogramme für die betroffenen Länder aufgelegt. Für Griechenland: Erstes Rettungspaket (2010) gemeinsam von der EU und dem IWF, das Kredite in Höhe von 110 Milliarden Euro umfasste. Zweites Rettungspaket (2012) mit zusätzlichen 130 Milliarden Euro sowie einen Schuldenschnitt für private Gläubiger. Drittes Rettungspaket (2015) in Höhe von 86 Milliarden Euro. Für Irland: Rettungspaket (2010) in Höhe von 85 Milliarden Euro, das von der EU und dem IWF bereitgestellt wurde. Für Portugal: Rettungspaket (2011) in Höhe von 78 Milliarden Euro, ebenfalls von der EU und dem IWF finanziert. Für Spanien: Bankenrettung (2012) in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro zur Rekapitalisierung spanischer Banken. Für Zypern: Rettungspaket (2013) in Höhe von 10 Milliarden Euro, das von der EU und dem IWF bereitgestellt wurde.

6 Siehe Durlauf et al. (2005), Mankiw et al. (1992) und Sala-i-Martin (1997).

7 Es gibt keine direkte Variable, die den beschriebenen Effekt messen würde. Durch Multiplikation der beiden Faktoren, Immigration und Sozialleistungen, können wir die gleichzeitige Wirkung der beiden Variablen untersuchen. Somit können wir beobachten, inwiefern sich der Effekt der Immigration auf das BIP pro Kopf verändert, je nachdem, wie großzügig die Sozialleistungen sind und unabhängig davon, wie sich Immigration und Sozialleistungen individuell auf das BIP pro Kopf auswirken.

8 Die Zuteilung der Länder basiert auf den Ergebnissen der Cluster-Analyse. Zu Ost-Süden gehört Bulgarien, Kroatien, Zypern, Ungarn, Irland, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. Der Westen setzt sich aus Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien und Schweden zusammen.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.

© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.